-L’ex-Première dame Simone Gbagbo a été condamnée mardi matin à 20 ans de prison pour son rôle durant la crise postélectorale de 2010-2011. La peine est deux fois supérieure à celle réclamée aux réquisitions.

-L’ex-Première dame Simone Gbagbo a été condamnée mardi matin à 20 ans de prison pour son rôle durant la crise postélectorale de 2010-2011. La peine est deux fois supérieure à celle réclamée aux réquisitions.

La Cour “condamne à l’unanimité” Simone Gbagbo à “vingt ans” de prison pour “attentat contre l’autorité de l’État, participation à un mouvement insurrectionnel et trouble à l’ordre public”, a énoncé le juge Tahirou Dembelé, après plus de 9 heures de délibération du jury.Le parquet général avait requis une peine moitié moindre, soit dix ans d’emprisonnement, contre l’ex-Première dame.

Simone Gbagbo, vêtue d’une robe bleu clair, a accusé le coup à l’énoncé du verdict, son visage se durcissant. Elle est “un peu affectée”, a commenté à l’AFP Me Rodrigue Dadjé, l’un de ses avocats, qui a dénoncé “une décision purement politique”. “J’ai honte pour la justice ivoirienne”, a-t-il tonné, annonçant un pourvoi en cassation, la procédure d’appel n’existant pas pour des condamnations en assises en Côte d’Ivoire.

“On a montré que l’impunité en Côte d’Ivoire ne doit plus continuer”, s’est de son côté réjoui Soungalo Coulibaly, l’un des avocats de l’État ivoirien, l’unique partie civile du procès.

“Je pardonne les injures”

Le 23 février dernier, lors de son audience, Simone Gbagbo, tantôt souriante, ironique ou cinglante, s’était livrée à une diatribe enflammée contre le régime ivoirien actuel et contre la France. Confrontée à cinq témoins, dont deux ont affirmé l’avoir vu livrer des armes à des jeunes d’Abidjan, elle avait calmement nié. “Je ne me reconnais pas dans les faits. Je ne connais pas ces personnes”.

Invitée lundi après-midi à livrer ses derniers mots à la barre, la très dévote ancienne Première dame, faisant plusieurs références à la Bible, a déclaré “pardonner” à la partie adverse ses “injures”. “J’ai trouvé les avocats de la partie civile outranciers. J’ai subi humiliation sur humiliation durant ce procès. Mais je suis prête à pardonner. Je pardonne les injures, je pardonne les outrances. Car si on ne pardonne pas, ce pays connaîtra une crise pire que ce que nous avons vécu”, a-t-elle affirmé.

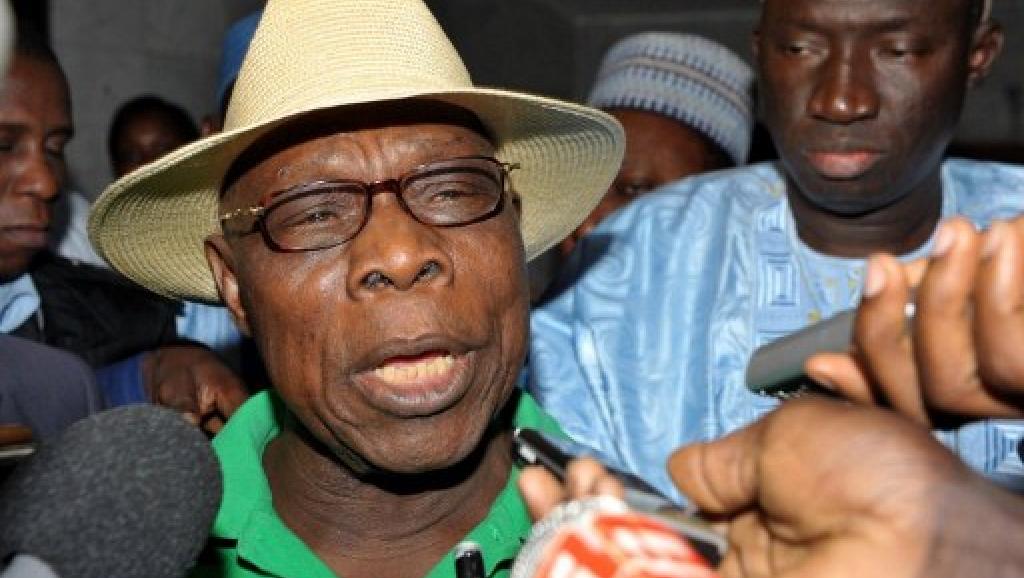

Pascal Affi N’Guessan, Michel Gbagbo et Abou Drahamane Sangaré aussi condamnés

Simone Gbagbo est, tout comme son époux, accusée de “crimes contre l’humanité” par la Cour pénale internationale. Mais alors que Laurent Gbagbo comparaîtra à La Haye en juillet, Abidjan refuse son transfèrement à la CPI au motif que la justice ivoirienne est en mesure de la juger équitablement.

Le procès, présenté comme le plus important pour la Côte d’Ivoire depuis la fin de la crise, a été entaché de nombreux manquements, aucune preuve matérielle n’ayant été fournie pour confondre les accusés, dénoncent des organisations de la société civile et les sympathisants pro-Gbagbo. Si les deux camps se sont montrés coupables d’exactions, aucun responsable pro-Ouattara n’est en outre inquiété.

79 personnes, dont Simone Gbagbo, étaient jugées pour leur rôle dans la crise post-électorale de 2010-201. Pascal Affi N’Guessan, le patron contesté du Front populaire ivoirien (FPI), qui souhaite représenter ce parti pro-Gbagbo à l’élection présidentielle d’octobre, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis. Cette peine est couverte par les deux ans de détention provisoire qu’il a effectués. Abou Drahamane Sangaré, qui défie Affi N’Guessan à la tête du FPI, a, lui, été condamné à 5 ans d’emprisonnement, tout comme Michel Gbagbo, le fils de l’ex-président, issu d’un premier mariage avec une Française.

(Avec AFP)