-Le 8 novembre, les Américains éliront le successeur de Barack Obama à la Maison Blanche. Après huit années au pouvoir, quel bilan peut-on dresser des deux mandats du président sortant des Etats-Unis ?

-Le 8 novembre, les Américains éliront le successeur de Barack Obama à la Maison Blanche. Après huit années au pouvoir, quel bilan peut-on dresser des deux mandats du président sortant des Etats-Unis ?

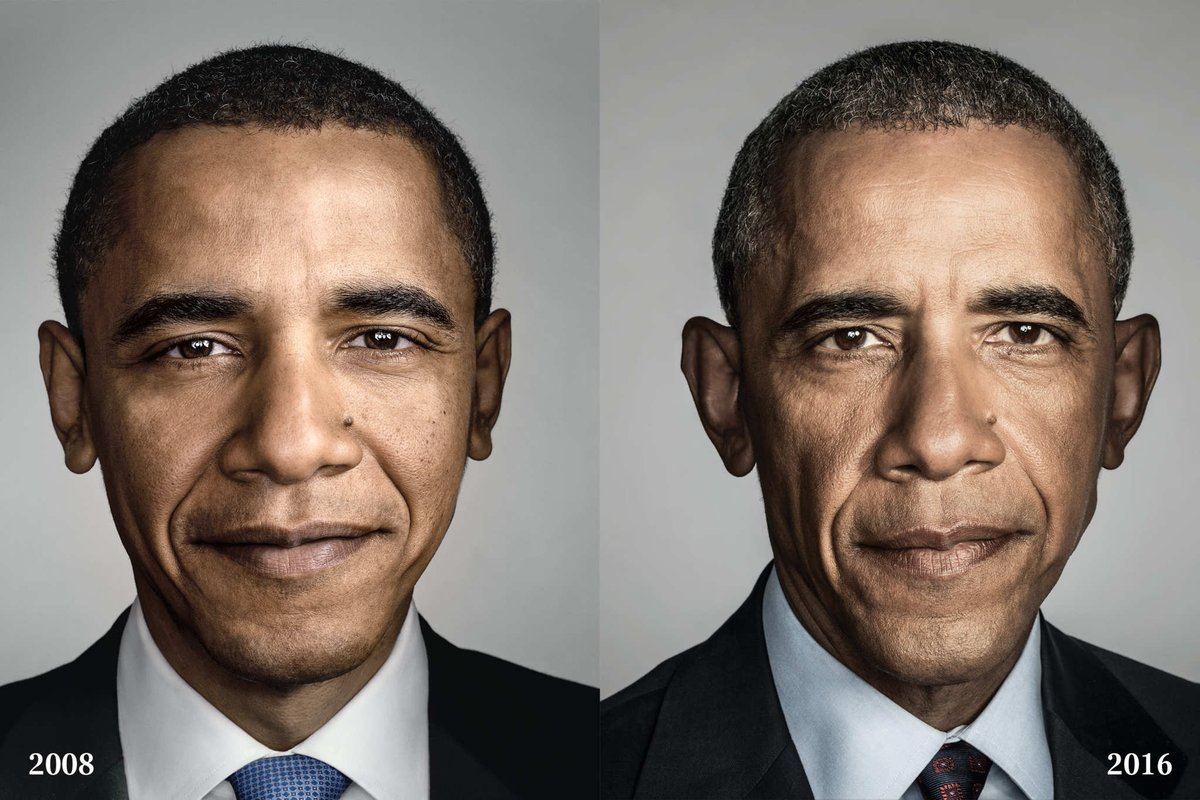

« Ensemble, nous changerons ce pays et nous changerons le monde. » Par ces mots prononcés lors de la campagne présidentielle de 2008, Barack Obama, candidat du Parti Démocrate, promet à ses concitoyens un nouvel espoir. Le 4 novembre, il est élu 44e président des Etats-Unis avec 53% des suffrages. Celui qui est aussi et surtout le premier président afro-américain hérite d’un pays en pleine crise économique et financière, la pire depuis le krach boursier de 1929.

Barack Obama passera huit ans à la tête de la première puissance mondiale. Selon un sondage Washington Post-ABC News de juin 2016, il s’apprête à quitter la Maison Blanche – un président des Etats-Unis ne peut être candidat à un troisième mandat – plus populaire que jamais, avec 56% d’opinions favorables.

Résultats socio-économiques

Tout juste investit, début 2009, Barack Obama s’attaque à la réforme du système de santé. Il veut subventionner l’assurance maladie pour les plus pauvres afin de permettre à tous les Américains de bénéficier d’une protection sociale. Cette mesure est sa promesse de campagne la plus ambitieuse puisque plusieurs présidents, dont le dernier en date Bill Clinton, ont échoué à la mettre en place.

Le Patient Protection and Affordable Care Act, l’”Obamacare”, est adoptée par le Congrès en mars 2010, après des mois de débats et de contestations au sein de la société civile et de la classe politique. Aujourd’hui, environ 20 millions de personnes ont pu souscrire à une couverture médicale grâce à cette loi. En revanche, l’”Obamacare” a entraîné l’augmentation du prix des assurances privées ce qui pénalise les foyers modestes. En 2015, selon le U.S. Census Bureau, le bureau des recensements américain, 9,1% de la population américaine n’a toujours pas d’assurance maladie.

Avec un plan de relance de l’économie drastique de 790 milliards de dollars mis en place en 2009, sans le soutien des Républicains, Barack Obama réussit à faire passer le taux de chômage sous la barre des 5% (4,9% en août 2016). Il quitte le pouvoir en ayant ramené la croissance des Etats-Unis à un taux positif de 2,4% en 2015. En 2009, 10% de la population active était au chômage et le pays connaissait la pire récession de son histoire (-2,8%).

Malgré ces mesures, les inégalités de richesse ont peu reculé. En 2015, sur une population totale de 321,4 millions d’habitants, quelque 43 millions d’Américains vivent encore sous le seuil de pauvreté selon le Census. Cela représente 3,5 millions de personnes de moins qu’en 2014, soit la meilleure amélioration depuis 1999. D’après l’Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE), les Etats-Unis demeurent l’un des pays où l’écart entre riches et pauvres est le plus important.

Une violence omniprésente

Fin 2012, alors qu’il vient d’être réélu, Barack Obama doit faire face à la tuerie de Newton dans laquelle vingt enfants et sept adultes sont abattus par arme à feu dans le Connecticut. Cette tragédie le conduit à ouvrir le débat ultra-sensible sur le port d’armes, par ailleurs garanti par le deuxième amendement de la Constitution des Etats-Unis. Pour rappel, plus de 30.000 personnes meurent sous les balles chaque année aux Etats-Unis.

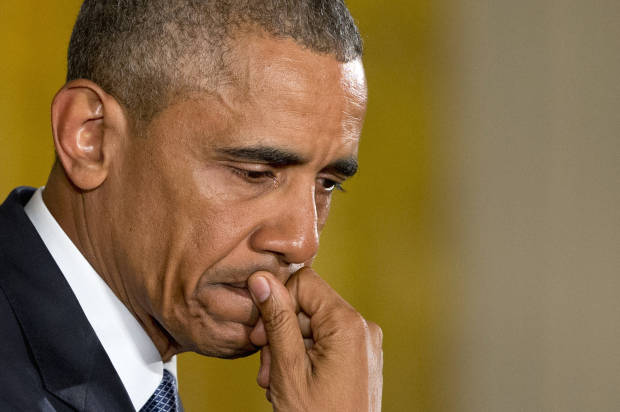

Le président espère renforcer les contrôles d’accès aux armes à feu mais le Congrès, désormais à majorité républicaine et appuyé par la National Rifle Association (NRA) et la Gun Owners of America (GOA), les puissants lobbies des armes à feu, rejette le texte de loi du Sénateur Joe Manchin le 17 avril 2013. « Une journée déplorable pour Washington », regrette amèrement Barack Obama. C’est donc en signant plusieurs décrets en janvier 2013 et 2016 qu’il décide d’encadrer la vente d’armes à feu. Cependant, ces décisions risquent d’être annulées à tout moment par son successeur.

Le second mandat de Barack Obama est également ponctué par plusieurs meurtres racistes commis par des policiers ou des déséquilibrés. Trayvon Martin, Michael Brown, fusillade de Charleston… Ces affaires cristallisent les tensions raciales. L’Amérique s’embrase. De violents affrontements éclatent forces de l’ordre et manifestants, comme à Ferguson (Missouri) et à Baltimore (Maryland), entraînant bon nombre de bavures policières.

Le président se veut néanmoins optimiste quant à la place des Noirs dans la société américaine. A Norma Percy, dans son documentaire Les Années Obama, il affirme : « Le fait que l’attention soit focalisée sur la façon dont les Noirs sont traités par la police peut donner l’impression aux gens que les relations interraciales se sont dégradées. En réalité, ces problèmes entre le système judiciaire et les Afro-Américains remontent à l’esclavage. Ceux qui pensent que la situation est pire que dans les années 50, 60 ou 70 n’ont pas vécu en tant qu’Afro-Américain dans ces années-là. »

L’épine Guantánamo

Barack Obama veut fermer le camp de détention militaire de Guantánamo. Il s’y attèle avec fermeté dès son arrivée à la Maison Blanche en 2009. A l’époque, 240 prisonniers de la « guerre contre le terrorisme » – entamée par George W. Bush en 2002 suite au 11-Septembre – y sont incarcérés et torturés dans le but d’obtenir des aveux. Une fois de plus, il se heurte au Congrès qui juge dangereux le transfèrement des détenus.

Lors de la campagne de 2012, Barack Obama réitère. Il promet à nouveau la fermeture de la prison de Guantánamo, régulièrement critiquée par la communauté internationale pour non-respect des droits de l’Homme. Une soixantaine d’individus y sont encore enfermés selon le Pentagone. « Je ne suis pas prêt à renoncer », déclare-t-il le 8 septembre 2016. A quatre mois de la fin de son mandat, parviendra-t-il à tenir son engagement ?

Moyen-Orient : le chaos

Le 10 décembre 2009, Barack Obama reçoit le Prix Nobel de la Paix à Oslo. Mais celui qui veut extraire son armée des guerres en Irak et en Afghanistan doit composer avec le Printemps arabe à partir de 2011. Contrairement à ses voisins, le dictateur syrien Bachar al-Assad refuse de quitter le pouvoir. L’opposition s’organise. L’ordre relatif du Moyen-Orient est troublé. Les Etats-Unis, qui soutiennent la rébellion, tentent de résoudre le conflit par voie diplomatique, en vain.

Il faut attendre septembre 2014 et l’ascension fulgurante du groupe Etat islamique en Irak et en Syrie pour que les forces aériennes américaines commencent à bombarder les bastions djihadistes, notamment la ville syrienne de Raqqa. Deux ans plus tard, la guerre en Syrie s’enlise et ne trouve pas d’issue. Plus de 84.000 civils, dont 14.711 enfants, sont morts depuis le début du conflit.

Le succès le plus emblématique de l’administration Obama au Moyen-Orient est l’exécution de l’ennemi public numéro : Oussama Ben Laden, chef du groupe djihadiste d’Al-Qaïda et instigateur des attentats du 11-Septembre. Le 1er mai 2011, le président annonce lors d’une allocution télévisée que le terroriste vient d’être tué lors d’une opération américaine au Pakistan. Des scènes de liesses éclatent. Les Américains jubilent.

Alors que les troupes américaines se sont retirées d’Irak en décembre 2011, elles sont toujours en place en Afghanistan. Barack Obama ne peut tenir parole. Il juge la situation actuelle du pays trop instable pour amorcer un retrait définitif à court terme.

Rapprochements diplomatiques

Quelques jours avant Noël 2014, Barack Obama et Raul Castro annoncent simultanément la normalisation des relations entre Washington et La Havane. Après des mois de négociations secrètes, les deux pays mettent ainsi fin à un embargo datant de 1961. Le 20 mars 2016, la famille Obama concrétise cette annonce et se rend à Cuba. Il s’agit du premier voyage officiel d’un président américain en exercice depuis 88 ans. Le 31 août, la page de 55 années de querelles est définitivement tournée avec le décollage du premier vol commercial reliant la Floride à l’île caribéenne.

Le 14 juillet 2015, un accord historique sur le nucléaire civil est signé entre l’Iran d’une part, et les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l’Allemagne, la Russie et la Chine d’autre part. Après douze années de négociations Téhéran a finalement réussi à obtenir une levée des sanctions à son encontre. L’Amérique d’Obama se félicite. Son ami Israël maugrée.

La diplomatie américaine reprend son souffle, ses succès pendant l’exercice du pouvoir d’Obama sont parcimonieux.

Echec sur la réforme de l’immigration

Pour ses dernières semaines à la Maison Blanche, Barack Obama essuie un sérieux revers. Le 3 octobre 2016, la Cour Suprême confirme le blocage de ses décrets annoncés fin 2014, suite au blocage systématique de sa réforme de l’immigration par les Républicains du Congrès. Ceux-ci concernent la régularisation de cinq millions de clandestins, majoritairement hispaniques, en leur octroyant un permis de travail. En ce moment, 11 millions de sans-papiers vivent illégalement sur le territoire américain.

En décembre 2010, le projet de loi DREAM Act, portant sur le développement, le secours et l’éducation pour les mineurs étrangers, est aussi rejeté par le Congrès. Dès sa première course à la Maison Blanche en 2008, Barack Obama fait pourtant de l’immigration son cheval de bataille. C’est ainsi qu’il obtient le soutien de la communauté latino, électorat incontournable pour remporter une élection aux Etats-Unis.

L’immigration reste donc un sujet inéluctable de la campagne présidentielle de 2016. Et les positions des partis Républicain et Démocrate sont aux antipodes. Le conservateur Donald Trump construira un mur entre les Etats-Unis et le Mexique et promet un « filtrage extrêmement poussé des migrants » s’il est élu. Hillary Clinton, elle, encourage l’obtention de la citoyenneté et se positionne en faveur du regroupement familial.

Dans Les Années Obama, Barack Obama confie à Norma Percy sa frustration sur l’échec de sa réforme sur l’immigration. Il semble néanmoins satisfait de ses huit années passées à la tête de l’exécutif américain : « Tous ces éléments sont autant de pavé sur la route qui mène à une union plus parfaite. Le chemin est encore long. Mais je suis convaincu que sur le plan de la justice et de l’égalité on est mieux lotis aujourd’hui qu’à mon arrivée. »

tv5