À trois semaines du scrutin, les trois principaux candidats à l’élection présidentielle du 23 décembre en RDC mènent une campagne souvent semée d’embûches. Tour d’horizon.

• Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe sous la pluie

Dimanche, le « ticket » d’opposants Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe a lancé sa campagne à Kinshasa sous une pluie incessante, devant quelques centaines de sympathisants dans le quartier populaire du Camp Luka à Kinshasa.

Le candidat Félix Tshisekedi a montré du doigt les routes détrempées pour dénoncer le bilan du chef de l’État sortant, Joseph Kabila : « C’était très difficile pour nous d’arriver ici. Ils n’ont rien fait, la population du Camp Luka est abandonnée. Nous regrettons les conditions de vie des habitants d’ici », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le site internet d’information actualité.cd.

Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe doivent partir le mardi 4 décembre à la conquête de l’Est à Goma, dans le Nord-Kivu.

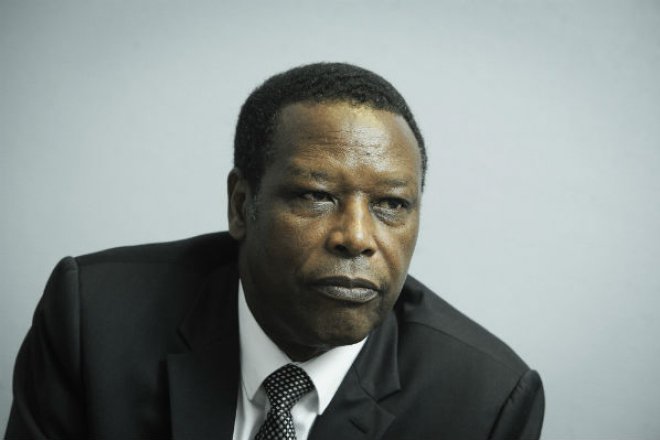

• Martin Fayulu reporte son lancement de campagne

Gwenn Dubourthoumieu pour JA

Dans cette campagne, bien des rendez-vous peuvent toujours être annulés ou reportés à la dernière minute. C’est le cas pour l’autre candidat de l’opposition, Martin Fayulu, qui a finalement reporté à mercredi le lancement de sa campagne dans la ville de Beni, également dans le Nord-Kivu, où il voulait initialement arriver ce dimanche 2 décembre.

Martin Fayulu tient à mettre l’accent sur les questions de sécurité à Beni, cible des attaques du groupe armé ADF et d’une épidémie d’Ebola. Il a accusé cette semaine le gouvernement de l’empêcher de faire campagne en retardant la réponse à sa demande d’utilisation d’un avion privé.

• Ramazani Shadary dans l’ex-Katanga

REUTERS/Kenny Katombe

Le candidat de la majorité Emmanuel Ramazani Shadary a pour sa part fait campagne toute la semaine dans l’ex-Katanga minier (sud-est). « Au cours de notre mandat, un agent de l’État qui se livre à la corruption sera jeté dans la prison », a-t-il promis vendredi à Kalemie, la capitale du Tanganyika (sud-est), dans des propos rapportés par le site internet de la radio Okapi.