-Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d’ethnies — certains donnent le nombre de 450 formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies.

-Le peuple congolais est composé de plusieurs centaines d’ethnies — certains donnent le nombre de 450 formant différents groupes. Néanmoins, de nombreuses langues et cultures de petites ethnies ont tendance à disparaître au profit de celles des grosses ethnies.

Cette étude démontre que la RDC n’était pas un émiettement de 450 tribus, mais qu’il n’en comprendrait que 250 seulement regroupées, d’après Malcom Guthrie au sein de huit familles linguistiques. En outre ce travail distingue seulement 212 langues en République Démocratique du Congo, dont 34 non bantoues, oubanguiennes ou nilo-sahariennes.

« Les origines des divers groupes ethniques sont variées et consécutives à des vagues de migrations essentiellement bantoues du 1er au 16e siècle. Le terme bantou ne renvoyant pas au départ à un groupe ethnique mais à une communauté linguistique qui couvre la plus grande partie de l’Afrique centrale et australe avec quelques 400 langues apparentées, dites langues bantoues.

Plusieurs légendes existent quant à l’origine exacte du peuple bantou dont le nom vient du mot « ba – ntu » désignant « les (ba: pluriel) hommes (ntu) ». Pour les uns, ce peuple serait originaire du Tchad actuel ou du Nigeria, dans la région où s’est développée la civilisation de Nok. Pour d’autres, le foyer originel serait localisé au sud du Congo sur les plateaux du Katanga. Au début du second millénaire, la découverte de la métallurgie provoque un essor démographique et une longue période migratoire à travers tout le continent. Peuples d’agriculteurs et d’éleveurs, ils repoussent les autochtones, dont les Pygmées au Congo, qui s’isolent dans les forêts denses ou dans les zones plus arides. Les sociétés bantoues se caractérisent par la sacralisation de la personne royale, issue d’un ancêtre mythique ayant découvert l’art de la métallurgie.

Ils ont pénétré le Congo en plusieurs endroits et à plusieurs époques, chassant les peuples préexistants ou se métissant avec eux. Parmi ces premiers occupants, on trouve les Pygmées mais aussi, selon certains auteurs, les semi Bantous qui se distinguent notamment des Bantous par leur filiation à succession matrilinéaire. Ce sont les Bantous qui ont fondé les premiers grands royaumes du Congo. »

Les pygmées Batwas

Il est généralement admis que les chasseurs-cueilleurs, ou Pygmées, sont les premiers habitants des forêts du Congo, ces populations vivaient en autarcie grâce à une économie de cueillette, avant que des groupes d’agriculteurs n’immigrent dans la forêt pendant le premier millénaire.

Ces peuples autochtones s’associent eux-mêmes étroitement à la forêt et font d’elle le centre de leur vie intellectuelle et spirituelle. Ils perçoivent et sont perçus par les populations voisines comme socialement, économiquement, idéologiquement et politiquement différents.

La plupart des populations autochtones de la RDC vivent d’une combinaison de produits forestiers, d’agriculture, de troc et parfois de salaire. Ils entretiennent des relations complexes avec les populations villageoises agricoles, pour qui ils effectuent des travaux ou avec qui ils échangent des biens et des services dont ils utilisent souvent les langues bantoues et soudanaises pour communiquer.

Selon la Ligue Nationale des Pygmées du Congo (LINAPYCO), les pygmées de la RDC se regroupent en trois types: les groupes ‘forestiers’ vivant notamment dans les forêts de l’Ituri; les groupes ‘riverains’ vivant au bord des lacs et rivières spécialement dans l’Equateur et le Kasai; et enfin les groupes ‘potiers’ vivant à l’est du pays dans le Nord et le Sud-Kivu.

Groupe bantou (80 % de la population) :

Luba (18 %),

Mongo (17 %),

Kongo (12 %)

Autres : Ambala,

Ambuun,

Angba,

Babindi,

Bangala,

Bango,

Pende,

Bazombe,

Bemba,

Bembe,

Bira,

Bowa,

Dikidiki,

Dzing,

Fuliru,

Havu,

Hema,

Hunde,

Hutu,

Iboko,

Kanioka,

Kaonde,

Kuba,

Kumu,

Kwango,

Lengola,

Lokele,

Lundas,

Lupu,

Lwalwa,

Mbala,

Mbole,

Mbuza (Budja),

Nande,

NgoliBangoli,

Ngombe,

Nkumu,

Nyanga,

Popoi,

Poto,

Sango,

Shi,

Songo,

Sukus,

Tabwa,

Tchokwé,

Téké,

Tembo,

Tetela,

Topoke,

Ungana,

Vira,

Wakuti,

Yaka,

Yakoma,

Yanzi,

Yeke,

Yela,

Batsamba,

Baholo,

Baboma,

kongo,

yombe… etc.

Groupe soudanique central :

Ngbandi,

Ngbaka,

Manvu,

Mbunja,

Moru-Mangbetu,

Zande,

Lugbara,

Logo Groupe nilotique :

Alur,

Kakwa,

Bari Groupe chamite :

Hima-Tutsi

Groupe pygmée :

Mbuti,

Twa,

Baka,

Babinga

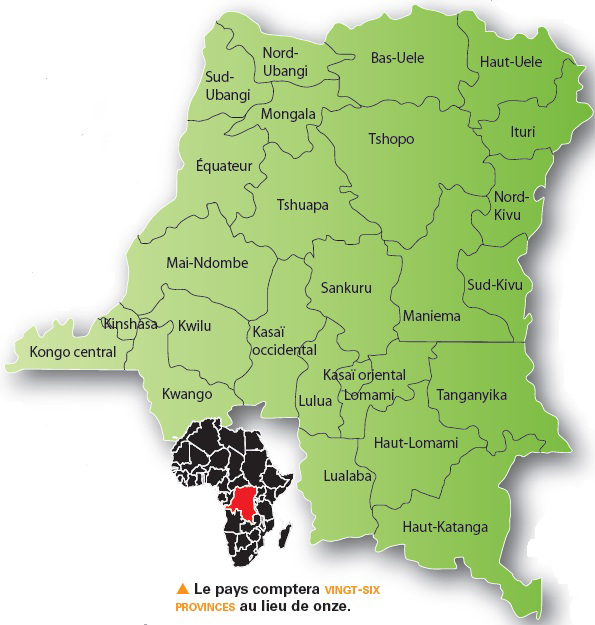

Présentation de la carte ethnique par Région

Les cartes ethniques seront présentées dans l’ordre suivant : le Bas-Congo ; le Kwango-Kasaï, la Cuvette-Centrale et l’Ubangi ; l’Uele-Ituri ; le Kivu-Maniema ; le Nord-Katanga et le sud-Katanga.

1. L’ensemble du Bas-Congo est occupé par l’ethnie Kongo.

Les Vunguna, les Bwende, les Lula et les Humbu sont mêlés à d’autres populations. Les autorités ont refusé de reconnaitre Les Besi Ngombe et les Balenfu car aucun ancêtre commun ne peut être assigné et qu’ils n’ont pas d’identité culturelle pouvant les distinguer de la population environnante, les Ndibu et les Manianga en l’occurrence.

2. Le Kwango, le Kwilu et le Kasaï Occidental

Mbuund et les Pende : les Kuba et les Lulua. On peut y ajouter, au Kwango : les Soonde et les Ciokwe dont la plus grande partie se trouve au Katanga, et au Kasaï ; les Leele, les Luntu et les Kete. Au Kwilu : les Mbala sont une autre grande tribu importante par sa population, mais elle cohabite en de nombreux endroits avec d’autres tribus.

3. Cuvette Centrale

La troisième carte couvre les districts du Maï-Ndombe et de la Tshuapa, ainsi qu’une bonne partie de celui de l’Equateur et de la région Tetela. L’étude révèle que si l’ethnie Mongo a une unité linguistique et culturelle incontestée, les subdivisions y sont nombreuses et peuvent correspondre à des réelles oppositions.

L’ensemble de la région Mongo est ceinturée d’un trait gras, selon la délimitation du Centre équatorial de Bamanya. Les Tetela et les Nkutshu qui appartiennent pourtant à la même famille linguistiquen’y sont pas inclus et sont considérés comme deux groupes distincts, selon l’avis du père Honoré Vinck, qui se distancie en cela du père Gustave Hulstaert.

Au Nord-oeust, avec les Ngombe et les Doko, on trouve comme tribus non Mongo les Bobangi, les Eleku, les Mampko, les Ndobo, les Loi, les Likila, les Ngele, les Bonjo et les Jamba.

Parmi les Mongo, selon le Père Hulstaert, il y a de nombreux groupes Ntomba, Kutu et Nkole. Les tribus indiquées sont, en citant d’abord les plus étendues, à l’Ouest : les Nkundo et les Ekonda, plus à l’est, les Ntomba de l’entre Lopori-Maringa, les Mbole de la Salonga, les Bosaka, les Ngando, les Boyela et les Mbole du Lomami, et au Sud, les Ndengese et les Bokala.

4. L’Ubangi

On trouve des populations de langues non bantoues qui se sont implantées par vagues successives et ont refoulé vers le sud les tribus bantoues qui s’y trouvaient auparavant. Ces mouvements ont affecté les Mongo.

On y est encore en milieu de forêt, mais la marque imposante du fleuve allonge sur ses rives des populations de pêcheurs ou commerçant, les Bobangi, les Ngombe, les Doko, les Mbuja, les Poto et les Lokole notamment.

Dans la région de la Ngiri, entre l’Ubangi et le Congo, on trouve, outre les groupes déjà cités dans la Cuvette centrale les Lolaba, les Tanda, les Mboli, les Ngiri, les Ewaku, les Ndolo, les Lobo, les Makanza, les Ndobo, le Boros Mabembe, les Sengo et les Motembo. Entre la Mongala et Itimbiri, vers la limite de la Province Orientale on trouve les Wenza.

A l’Est d’Itimbiri, on trouve les groupes assez étendus des Binja et des Boa au Nord, des Mbesa et des Topoke au Sud du fleuve. On trouve en outre au sud les Lokole et les Lokele et au nord, les Bango, les Hanga, les Benja, les Binza, les Boro, les Angba, les So (Basoko), les Tungu, les Olombo (Turumbu) et les Mba.

Au Niveau des peuples des langues Oubanguiennes, les grands groupes sont les Ngbaka, les Ngbandi et les Zande, parmi lesquels on distingue les Abandiya des Avungara. Le groupement des Ngbaka sur le plateau de Gemena aurait été organisé par l’administration en 1920.

Il faut y ajouter les Mbanja, les Banda, les Furu et les Nzakara. Les Ngombe présents dans le Nord-Ubangi sont les témoins d’une occupation antérieure de la région par des bantous.

D’autres groupes enclavés le long de l’Ubangi ont des origines diverses, d’amont en aval, les baraka, les Gbanziri, les Ngbaka et les Monjombo.

5. La province Orientale

La Province Orientale reproduit une part de celle de l’Ubangi et souligne ainsi la continuité qui existe entre les deux, malgré leur division administrative.

Au Nord de l’Uele, les Nbgandi, les Zande, les Bangby et les Mayogo appartiennent à la famille oubanguienne.

Il importe de souligner l’originalité du Haut-Uele et de l’Ituri. On y trouve d’une part deux nouvelles familles linguistiques, celle des langues nilotiques, représentées en RDC par les Alur et les Kakwa, auxquelles Jan Vansina joint les Pajulu, et celle dite nilo-saharienne, qui s’étend autour d’Isiro et jusqu’aux frontières du Soudan et de l’Ouganda.

Elle comprend le sous-groupe Mangbetu, qui englobe, outre les les Mangbetu, les Makere, les Malele, les Popoi et les Medje, le sous-groupe Mangutu-Mamvu-Lese, le sous-groupe Logo-Lugbara-Madibari et le sous-groupe Lendu.

On y trouve aussi les Lese, les Nkumu, les Nyari, considérés comme le premier peuple bantou de la région, les Hema, les Banya Rwanda, tant Hutu que Tutsi.

Au caractère particulièrement complexe du Haut-Uele et de l’Ituri, il faut ajouter le découpage ethnique en petites unités de la frontière nord-est du pays on y trouve, outre les groupes déjà cités, les Mundu, les Keliko, les Ndo vare, les Ndo Okebo et les Mabendi, parlant tous des langues de la famille nilo-saherienne.

Les Lombi, formant un groupe enclavé entre les bali et les Kumu, appartiennent aussi à la famille nilo-saharienne, de même que les Mvuba, au Sud des Lese.

Parmi les langues bantoues de la famille D, il faut ajouter aux Nyari et aux Hema déjà cités les Budu, les Ndaka, les Mbo, les Bira, les Père et les Amba. Les Lika semblent par contre apparentés aux Boa et aux Bali de la famille C.

Les Mba en territoire de Banalia et les Dongo en territoire de Faradje sont classées parmi les langues Oubanguiennes.

6. Les deux Kivu et le Maniema

On y repère les Kumu et les Lega (qui sont parmi les plus anciens peuples du Maniema et du Kivu) encadrés, au Nord-ouest par d’autres peuples dont les langues appartiennent à la famille D, les Wagenia, les Lengola, les Metokob et les Songola.

Les Langa, les Ngengele et les Tetela, comme déjà signalé. Au Sud et au Sud-ouest, les Binja, les Bangubangu, les Boyo, les bembe et les Nyitu font partie de la famille D. Les Bembe ont intégré une série de populations, dont les Bwari, bien connus par les noms de la presqu’ile, Ubwari, où les Père blancs ouvrirent leur première mission au Congo en 1880.

Les Shi, représenté en bloc parlent des langues qui, comme le Kinyaranda et le Kirundi appartiennent à la famille J des langues bantoues. Ce sont, du nord au sud, les nande, les Nyanga, les Hunde, les Havu, les Shi et les Fulero, parmi lesquels se trouvent aussi les Vira et des Hundi.

En 1927, le gouvernement du Congo se proposa de créer un mouvement massif de peuplement du Kivu par des rwandais, mais le projet n’aboutit qu’en 1936 à une action qui transplanta dans les Gishari, entre Sake et les Lacs Mokotos, dans le territoire de Masisi, environ 25.000 personnes. L’opération fut suspendue en juin 1945 pour saturation (…).

7. Le Nord-Katanga, le Kasaï-Oriental

En descendant au sud du 4ème parallèle, on constante la réapparition des zones de cohabitation. Il n’est pas exclu que la population s’y est formée par vagues successives qui se sont superposées.

Sur base d’une série d’indices, les Kete au Kasaï et les Kunda au Katanga sont unanimement considérés comme des couches les plus anciennes du peuplement.

Les Kete, dont on retrouve des groupes de la région Kuba à celle de Lwalwa et des Kanyok, auraient été suivis au Tumbwe par les Lulua et les Kanyok, puis par les Bakwa Luntu du territoire de Dimbelenge, dont on retrouve aussi un groupe plus à l’Ouest, et enfin par les Luba du Kasaï. Tous provenaient d’un foyer de population extrêmement ancien implanté au Katanga.

Au Kasaï Oriental, outre les groupes cités ci-haut, le groupe des Songye, les Binji, les Mputu et, en cohabitation dans le territoire de Mwene-ditu, les Kanincim, qui font partie du monde Lunda.

Au Katanga, des groupes importants de Kunda existent tant au Nord, dans le territoire de Kongolo, qu’au sud, dans celui de Kasenga, mais il y en a toute une série d’autres entre ces deux extrêmes, soit isolés, soit associés à des Hemba, des Bangubangu, des Bayo, des Luba, des Lumbu…

Les Luba katanga sont le groupe de plus important au Katanga, suivis en bordure du Lac Tanganyika, par les Tumbwe et les Tabwa, adossées aux Bwile. A l’Ouest, les Lunda et les Kalundwe sont deux autres groupes importants.

8. Le Sud-Katanga

On a à l’Ouest, les Lwena, les Ndembo et les Minungu. La partie orientale est plus complexe. On y trouve, du nord au sud, les Zela, les Lomotwa, les Sanga, les Kaonde, les Lemba et les Lamba, comme les groupes les plus étendus, avec en outre les Bemba, les Shila, les Nwenshi, les Lembwe, les Ngoma, les Seba, les Aushi et les Lala, qui occupent aussi des territoires plus vastes que de nombreuses tribus dans la province.

Liste des ethnies et tribus par territoire de la RDC

Ethnies/Tribus Territoire

Abandiya – Aketi,Bondo, Buta

Abarambo – Poko

Aka (pygmées) – Dungu

Alur – Mahagi

Amadi – Poko, Nyangara

Amba – Beni

Angba – Banaliya

Apagibeti – Bumba, Businga, Yakoma

Aushi- Kipushi, Sakania

Avungara – Dungu, Nyangara

Beanga – Bolomba

Bale – Cfr Lendu

Bali – Bafuasende

Bali-ndua- Lisala

Balobo – Bomongo

Banda – Bosobolo, Libenge

Bangba – Nyangara, Watsa

Bango – Basoko

Bangubangu – Kabalo, Kabambare, Kasongo, Kongolo, Nyunzu

Banya Bwisha – Rutshuru

Bari – Watsa

Bemba – Kasenga, Pueto

Bembe – Fizi, Mwenga

Benja – Basoko

Binja – Aketi, Kasongo

Binja sud – Kasongo, Pangi, Punya

Binji – Demba, Dimbelenge, Lusambo

Binza – Aketi, Bambesa, Banalia, Bondo, Buta

Bira – Irumu, Mambasa

Boa – Aketi, Bambesa, Banalia, Bondo, Buta

Bobai – Oshwe

Bobangi – Bomongo

Bofonge – Djolu

Boguru – Yakoma

Bokala – Oshwe

Bokongo – Oshwe

Bokote (Nord)- Bansakusu, Bikoro, Bolomba, Ingende, Mokoto

Bolia – Inongo

Boloki – Bomongo

Boma – Bagata, Mushi

Bonjo – Bomongo

Boonde – Bongandanga, Djolu

Boro – Banaliya

Bosaka – Befale, Bokungu

Boyela – Ikela, Lomela

Boyo – Fizi, Kabalo, Kabambare, Manono, Nyunzu

Budu – Mombasa, Wamba, Watsa

Bwari – Fizi

Bwende – Luozi

Bwile – Moba, Pweto

Ciokwe – Dilolo, Feshi, Ilebo, Kehema, Kansongolunda, Popokabaka, Sandoa, Tshikapa

Dikidiki – Kimvula, Madimba, Popokabaka

Dinga – Tshikapa

Doko – Budjala, Lisala

Dongo – Faradje

Dza – (Badia) Kutu

Dzing – Idiofa

Efe (Pygmées) – Irumu, Mambasa, Watsa

Ekonda – Bikoro, Ingende, Inongo, Kiri

Ekota – Boende

Eleku – Bomongo, Makanza

Ewaku – Bomongo

Fulero – Uvira

Fulru – Bosobolo

Gbanziri – Bosobolo

Gboma – Yakoma

Gbuta – Aketi

Hamba – Lodja, Lomela

Hanga – Basoko, Isangi

Havu – Kalehe

Hema – Beni, Djugu, Irumu

Hemba – Kabambare, Kasongo, Kongolo, Malembankulu, Manono, Nyunzu

Holo – Kasongo Lunda

Humbu – Bagata, Kansangulu, Kenge, Kinshasa

Hunde – Masisi, Rutsuru

Hungaan – Bagata, Bulungu, Kenge, Masimanimba

Ikongo – Bokungu

Imoma-Mpongo- Monkoto

Ionga (Djonga) – Lomela

Ipanga – Oshwe

Iyembe – Inongo

Jaba – Kungu

Jamba (Djamba)- Bomongo

Kakongo – Boma, Lukula

Kakwa – Aru, Fardje

Kalanga – Nyunzu

Kalundwe – Kamina, kaniama

Kango – Aketi, Buta, Nyangara

Kanyok – Mweneditu

Kaonde – Kambove, Lubudi, Mutshatsha

Keliko –

Aru Kete – Libalya, Kamiji, Luebo, Luiza, Mweneditu, Mweka, Tshikapa

Kuba – Ilebo, Luebo, Mweka

Kula – Makanza

Kumu – Bafuasende, Lubutu, Pangi, Ubundi, Walikali

Kunda – Kabalo, Kasenga, Kongolo, Malembankulu, Manono, Moba, Nyunzu, Pweto

Kusu – Kasongo, Kibombo, Kongolo

Kutu – Boende, Goma, Rutshuru

Kwese – Gungu

Lala – Sakania

Lamba – Kambove, Kasenga, Kipushi, Sakanya

Langa – Kindu

Leele – Idiofa, Ilebo, Luozi

Lega – Mwenga, Pangi, Punia, Shabunda, Walikale

Lemba – Kambove

Lembwe – Kasenga

Lendu (Bale)- Djugu, Irumu, Mahagi

Lengola- Kindu, Ubundu

Lese – Irumu, Mambasa, Watsa

Libinza – Bomongo, Makanza

Lika – Wamba

Likila – Bomongo

Lionje – Boende

Lobala – Bomongo, Kungu

Lobo – Makanza

Logo – Faradje

Loi – Bomongo

Lokele – Isangi

Lokole – Bokungu, Yahuma

Lombi – Bafuasende

Lomotwa – Mitwaba

Luba Kas – Bemba, Dibaya, Ilebo, Kabeya-Kamwanga, Kamiji; Katanda, kazumba, Luebo, Lupatapata, Lusambo, Miabi, Mueneditu, Mweka, Ngandajika, Tshikapa, Tshilenge

Luba Kat – Bukama, Kabalo, Kabambare, Kabinda, Kabongo, Kamina, Lubudi, Malembankulu, Mutshatsha, Sandoa

Lugbare – Aru

Lula – Limvula, Madimba, Popokabaka

Lulua – Demba, Dibaya, Kazumba, Luebo, Tshikapa

Lumbu – Kabalo, Kalemi, Kongolo, Manono, Nyunzu

Lunda – Dilolo, Gungu, Kahemba, Kapanga, Lubudi, Mweneditu, Mutshatsha, Sandoa, Tshikapa

Luntu (Bakwa)- Demba, Dimbelenge

Lusankanyi – Lukolela

Lusengo – Makanza

Lwalwa – Kazumba, Luiza, Tshikapa

Lwena – Dilolo

Lwer – Idiofa

Mabembe – Makanza

Mabendi – Djugu

Madi – Aru

Makanza – Makanza

Makere – Bambesa

Malele – Poko

Mampoko – Bomongo, Makanza

Mamvu – Dungu, Watsa

Mangbetu – Niangara, Rungu, Wamba

Mangutu – Watsa

Manianga – Luozi, Mbanzangungu

Mate – Luberu

Mayogo – Niangara, Rungu

Mba – Banaliya

Mbagani – Kazumba

Mbai – Luiza

Mbala – Bagata, Bulungu, Fetshi, Gungu, Kazumba

Mbanja – Bosobolo, Budjala, Businga, Kunga, Libenge

Mbata – Madimba, Mbanzangungu

Mbeko – Madimba, Mbanzangungu

Mbelo (Ekonda) – Oshwe

Mbesa – Basoko, Yahuma

Mbikiankamba – Oshwe

Mbinsa – Kasangulu

Mbo – Mambasa

Mbole – Boende, Isangi, Mokoto, Opala

Mboli – Kungu

Mboma – Songololo

Mbuja – Bumban Lisala

Mbuli – Katakokombe

Mbuti (pygmies)- Aru, Djugu, Idiofa

Mbunda – Bulungu, Gungu, Idiofa

Medje – Rungu

Metoko – Ubundu

Mfunu – Mushie

Minungu – Kahemba, Kasongolunda, Sandoa

Mondumba – Bumba

Mondjombo – Libenge

Motembo – Budjala, Lisala

Mpama – Lukolela

Mpangu – Kasangulu, Kinvula, Madimba, Mbanzangungu

Mpe -Inongo

Mpoko – Bomongo

Mputu – Lusambo

Mundu – Faradje

Mvuba – Beni

Nande – Beni, Lubero

Ndaka – Mambasa

Ndembo – Dilolo, Kamina, Lubudi, Mutshatsha

Ndengese – Dekese

Ndibu – Kasangulu, Mbanzangungu, Songololo

Ndo Okebo – Aru

Ndo Vare – Aru

Ndobo – Bomongo, Makanza

Ndunga – Lisala

Ngando – Bokungu, Djolu, Ikela, Yahuma

Ngbaka – Businga, Gemena, Kungu, Libenge

Ngbandi – Bondo, Budjala, Businga, Gemena, Kungu, Mobayimbongo, Yakoma

Ngele – Bomongo

Ndengele – Kindu

Ngenja – Lisala

Ngiri – Kungu

Ngoma (Bena)- Kasenga

Ngombe – Basankusu, Bolomba, Bongandanga, Bosobolo, Budjala, Kungu, Lisala

Ngongo – Bagata, Bulungu, Kenge, Masimanimba

Ngul – Idiofa

Nkanu – Kimvula, Madimba, Popokabaka

Nkole – Kiri

Nkundo – Bansakusu, Bikoro, Bolomba, Ingende, Mokoto

Nkutshu – Nkole

Nsongo – Befale

Ntandu – Kasangulu, Madimba

Ntomba – Befale, Bikoro, Bongandanganda, Inongo

Nunu – Lukolela

Nwenshi – Mitwaba

Nyanga – Walikale

Nyari – Djugu, Mahagi

Nyintu – Mwenga

Nzakara – Bondo

Okebo (Ndo) – Djugu, Mahagi

Olombo (Turungu)- Basoko, Isangi

Ombo – Kindu

Ooli – Kole, Oshwe

Pajulu – Faradje

Pende – Feshi, Gungu, Idiofa, Kahemba, Tshikapa

Père – Lubero

Pindi – Bulungu

Popoji – Bambesa, Banalia

Poto – Basoko, Bumba, Lisala, Makanza

Rundi – Uvira

Sakata – Kutu

Salampasu – Luiza

Sanga – Kambove, Lubudi

Sengo – Makanza

Seba – Kipushi

Sengele – Inongo

Shi – Kabare, Kalehe, Mwenga, Walungu

Shila – Pweto

Shunji – Kahemba, Kasongolunda

Shoowa – Mweka

Shu- Beni

So (Basoko) – Basoko, Isangi

Solongo – Boma, Lukula

Songola – Kindo

Songomeno – Mokoto

Songye – Demba, Kabalo, Kabinda, kabongo, Kasongo, Kongolo, Lodja, Lubao, Lubefu, Lusambo, Ngandajika

Soonde – Fashi, Kahemba

Sua (Pygmées) – Itumu, Mambasa

Suku – Bulungu, Feshi, Luozi, Mbanza-ngungu, Tshela

Sundi – Kasangulu, Lukusa, Luozi, Mbanzangungu, Tshela

Swaga – Lubero

Tabua – Moba

Tanda – Bomongo, Kungu

Tangi – Beni, Lubero

Teke – Bolobo, Kasangulu, Mushie

Tere (Sakata) – Kutu

Tetela – Demba, Katakokombe, Kole, Lodja, Lomela, Lubao, Lubefu, Lusambu

Tiene – Bolobo

Titu – Oshwe

Topoke – Isangi

Tow – Kutu

Tsamba – Bulungu, Feshi, Kasongolunda, Kenge, Masimanimba, Popokabaka

Tsong – Bulungu, Masimanimba

Tumbwe – Kalemi, Manono, Moba

Tungu – Banaliya

Vira – Uvira

Vungana – Lukula, Sekebanza

Wagenya – Kasongo, Katakokombe, Kindu, Kongolo, Mambesa, Ubundu

Watambulu – Katakokombe

Wenze – Budjala, Lisala

Wongo – Gungu, Ilebo

Woyo – Boma

Yaka – Kasongolunda, Kenge, Popokabaka

Yansi – Bagata, Bulungu, Kenge, Masimanimba

Yeke – Kasenga, Lubudi, Pweto

Yew – Bambesa, Buta

Yira (Nande) – Beni, Lubero

Yombe – Boma, Lukula, Sekebanza, Tshela

Zande – Ango, Bambesa, Poko

Zela – Mitwaba, Pweto

Zombo