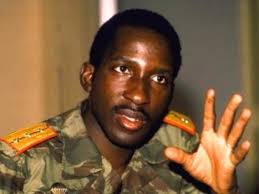

-Abdoulaye Bathily est le représentant du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale.

-Abdoulaye Bathily est le représentant du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale.

Il est l’un des rares à avoir osé mettre en gardeBlaise Compaoré. En vieux routier de la politique, l’ancien dirigeant marxiste sénégalais de la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail (LD/MPT), formé sur les bancs du Prytanée militaire de Saint-Louis dans les années 1960, ne craint plus, à 67 ans, de froisser quelques susceptibilités. Il faut savoir partir, martèle-t-il. C’est une question de principe.

Nommé représentant du secrétaire général de l’ONU pour l’Afrique centrale en mai dernier, après un passage par la Minusma à Bamako, Abdoulaye Bathily sait que 2015 et 2016 seront des années électoralement chargées dans la sous-région. Avec tous les risques que cela comporte.

Jeune Afrique : Avez-vous tenté de dissuader Blaise Compaoré de se maintenir à la tête du Burkina ?

Abdoulaye Bathily : Oui, et je l’ai fait dès 2011. Les mutineries du mois d’avril de cette année-là étaient un signal d’alarme auquel il aurait dû prêter attention, d’autant que le système qu’il avait mis en place aurait permis que la transition se fasse en douceur. Je l’ai ensuite appelé, les 28 et 29 octobre dernier [Compaoré démissionnera le 31]. Je lui ai dit qu’il fallait qu’il renonce. Il m’a répondu qu’il était en train de gérer la situation. Le résultat, on le connaît.

Il est rare qu’un chef d’État s’entende donner ce type de conseils !

Et c’est bien le problème. En Afrique, les membres de l’entourage d’un président les inciteront toujours à se maintenir au pouvoir. Ils disent : “Restez, sinon ce sera le chaos.” La vérité, c’est que ce sont eux qui ont beaucoup à perdre et qui en oublient l’intérêt de leur pays. Quand il a décidé qu’il était temps pour lui de se retirer [en 1985], le Tanzanien Julius Nyerere n’a pas consulté son parti. Il a pris cette décision seul, pour ne pas prêter le flanc aux pressions. Pour ma part, j’ai analysé la situation au Burkina ; j’en ai conclu qu’il n’était pas possible de modifier la Constitution, parce que les conditions n’étaient pas réunies pour faire du forcing, et il était de mon devoir de le faire savoir à Blaise Compaoré, que je connaissais depuis longtemps.

Qu’est-ce qui vous a fait dire que cette fois-ci cela ne passerait pas ?

Le parti [le Congrès pour la démocratie et le progrès] avait beaucoup changé. Au fil des années, il s’était éloigné de sa base militante, de ses idéaux et de ses fondateurs pour ne plus s’appuyer que sur des amis de Blaise Compaoré. C’était là une première fracture. Et puis les mutineries de 2011 étaient un signe avant-coureur : l’armée est un reflet de la société. L’une et l’autre se sont transformées en profondeur ces dernières décennies. Elles ne sont plus les mêmes qu’en 1983 [année de la révolution burkinabè]. Aujourd’hui, la jeunesse est formée et informée, on ne peut pas l’ignorer.

Le Bureau régional des Nations unies pour l’Afrique centrale (Unoca), que vous dirigez, a-t-il des inquiétudes face aux échéances électorales à venir dans la sous-région ?

Bien sûr. En 2015 et 2016, pas moins de sept pays iront aux urnes dans notre région. Que l’on parle du Gabon, où nous sommes basés, ou des deux Congos, du Burundi, du Tchad ou encore du Rwanda, on voit déjà poindre des tensions. Notre rôle est de jouer les bons offices entre pouvoir et opposition, et c’est d’ailleurs ce que nous faisons en ce moment au Gabon. Mais force est de constater que l’Afrique centrale dans son ensemble n’a pas connu de transition démocratique aussi avancée que l’Afrique de l’Ouest.

Avez-vous une position de principe sur la question des révisions constitutionnelles ?

Il faut éviter de changer les Constitutions, surtout sur une base non consensuelle. Le syndrome burkinabè guette aujourd’hui plusieurs de ces pays. Même là où la question de la Constitution ne se pose pas, parce que les pouvoirs ont depuis longtemps réglé la question, l’aspiration à l’alternance est une donnée qui ne doit pas être négligée. Quel que soit le niveau de réalisations d’un pouvoir, quels que soient ses succès économiques, il y aura toujours un désir de changement.

Vous étiez, en 2013, le numéro deux de la Minusma, la Mission des Nations unies au Mali. La situation que vous aviez à gérer est-elle à certains égards comparable à celle qui prévaut en Centrafrique ?

La crise qu’a connu – et que connaît encore – le Mali n’est pas aussi profonde que celle que traverse la Centrafrique. Au Mali, c’est surtout la question du Nord qui s’est posée ; c’est un problème récurrent, certes, mais géographiquement limité à la région de Kidal, et cela n’a pas empêché la présidentielle de se dérouler sans problème sur les trois quarts du territoire en 2013. En Centrafrique, la crise dure depuis des décennies et n’a cessé de s’aggraver, au point qu’elle a aujourd’hui pris un caractère religieux.

La communauté internationale s’est fortement impliquée au Mali. Diriez-vous qu’elle est, en Centrafrique, à la hauteur des enjeux ?

Encore une fois, nous ne sommes pas confrontés au même type de situation. Au Mali, il y a des groupes politiques, avec lesquels on peut tenter de trouver un accord, et des jihadistes. Ces derniers sont très bien équipés et livrent aux forces maliennes et internationales une guerre asymétrique. Face à eux, une réponse militaire s’imposait. C’est différent en Centrafrique. D’abord parce que les groupes armés n’y ont pas atteint ce degré d’organisation. Ensuite parce que les ex-Séléka et les anti-balaka sont aujourd’hui prêts à s’engager dans un processus politique et qu’il faut à tout prix que les Centrafricains parviennent à se parler et à se réconcilier.

Le nombre de Casques bleus déployés en Centrafrique est-il suffisant ?

Globalement, oui. On parle de 12 000 hommes. Certes, le territoire est vaste, mais il ne faut pas oublier les éléments de l’opération Sangaris et ceux de l’Eufor. Tous participent à la stabilisation du pays. Même les troupes ougandaises qui traquent Joseph Kony et l’Armée de résistance du Seigneur [LRA] dans le Sud-Ouest constituent une présence dissuasive.

D’abord prévue en février, la présidentielle a été reportée. Elle devra se tenir au plus tard en août 2015. L’échéance est-elle réaliste ?

Il est indispensable que nous tenions les délais, parce qu’il y a un vrai risque que la crise s’aggrave et parce que les conditions régionales sont en train de se dégrader : Boko Haram agit comme un cancer dans tous les pays du bassin du lac Tchad. Si des élections ne viennent pas stabiliser la situation en Centrafrique, ce pays risque d’être à son tour contaminé. Il faut absolument éviter qu’il y ait une jonction entre les intégristes nigérians et certaines factions des groupes armés centrafricains. Nous sommes déjà très préoccupés par le fait que certains éléments de la Séléka se sont alliés à la LRA.

Le budget des élections est-il bouclé ?

Non. Nous avons besoin de 35 milliards de F CFA [53,4 millions d’euros], pour procéder à un nouveau recensement et pour organiser les opérations de vote, tout en s’assurant que les Centrafricains réfugiés dans les pays voisins pourront participer. Nous espérons faire le plein des contributions au prochain sommet de l’Union africaine.

Catherine Samba-Panza doit-elle rester à la tête de l’État jusqu’aux élections, alors que sa gestion d’un don de l’Angola à la Centrafrique a fait débat ?

Oui. Il n’est pas question de procéder à un changement qui risquerait de prolonger davantage la transition. Le groupe international de contact a été très clair sur ce point. Mais il faut aussi une amélioration de la gouvernance. Un État qui n’a pas de ressources propres et qui doit compter sur la communauté internationale pour payer le salaire des fonctionnaires a un devoir d’exemplarité.

Michel Djotodia et Noureddine Adam, les anciens chefs de la Séléka, et l’ancien président François Bozizé peuvent-ils participer au forum de Bangui, en janvier ?

Il me semble que les personnes qui sont à l’origine des conflits et des haines devraient laisser à d’autres le soin de conduire cette nouvelle phase. Tous ont des familles politiques qui peuvent continuer le combat sans eux. Dans l’intérêt de ce pays et dans leur propre intérêt.

Propos recueillis par Anne Kappès-Grangé

Jeune Afrique

-Le procès aux assises de Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés se poursuit à Abidjan. Après les présumés hommes de main du camp de Laurent Gbgabo lundi, ce sont les membres du gouvernement – à commencer par son Premier ministre – qui ont dû répondre des accusations « d’atteintes à la sûreté de l’Etat ». Gilbert Aké N’Gbo a nié toute responsabilité dans les violences de la crise post-électorale. Mardi, d’autres ministres ont fait de même.

-Le procès aux assises de Simone Gbagbo et de ses 82 co-accusés se poursuit à Abidjan. Après les présumés hommes de main du camp de Laurent Gbgabo lundi, ce sont les membres du gouvernement – à commencer par son Premier ministre – qui ont dû répondre des accusations « d’atteintes à la sûreté de l’Etat ». Gilbert Aké N’Gbo a nié toute responsabilité dans les violences de la crise post-électorale. Mardi, d’autres ministres ont fait de même.