Rachid Saïd, journaliste soudanais proche de l’opposition et vivant en France, décrypte le fonctionnement et les revendications d’Intifada, mouvement d’opposition qui ne faiblit pas depuis mi-décembre dans le pays du président Omar el-Béchir.

Depuis le 19 décembre, les manifestations continuent sur un rythme quasi quotidien au Soudan. Initialement, les premières revendications étaient économiques et sociales. Mais le départ du président Omar el-Béchir est devenu la première exigence de « l’Intifada » soudanaise.

Rachid Saïd est un ancien militant du Parti communiste soudanais et ex-diplomate, chassé de ses fonctions en 1989 dans la foulée du coup d’État de l’actuel président, le général Omar el-Béchir. Il vit en France depuis 1992 et reste proche de l’opposition. Il revient sur l’évolution du mouvement, sa géographie, sa composition et son organisation.

>>> À LIRE – Manifestations au Soudan : Omar el-Béchir appelle à recourir « moins à la force »

Jeune Afrique : En quoi les manifestations actuelles diffèrent-elles du soulèvement de 2013 ?

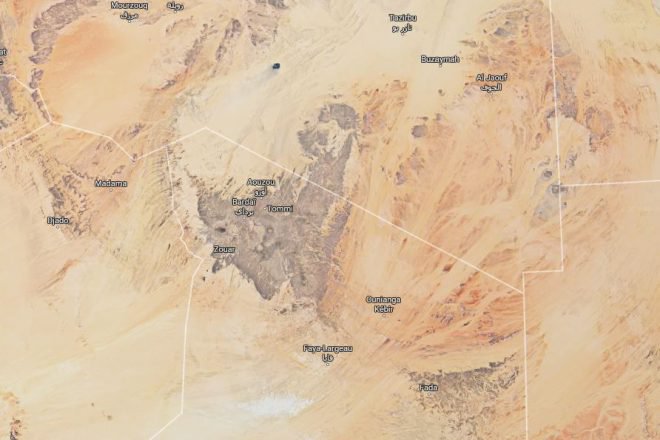

Rachid Saïd : Elles sont différentes par leur ampleur. En 2013, les manifestations étaient concentrées à Khartoum et étaient surtout le fait des lycéens, des étudiants et des organisations de jeunesse. Là, les piliers du mouvement sont les associations de professionnels, qui « remplacent » dans leur rôle classique les syndicats, tenus par le régime au Soudan. Sur un plan géographique, les premières villes à s’être soulevées sont Al-Qadarif, dans le sud, et Atbara, dans le nord.

Dans ces agglomérations, les manifestations ont commencé autour de revendications économiques et sociales.

Atbara, première ville dans laquelle les manifestations ont éclaté, est un vieux fief du mouvement ouvrier. C’est la cité des travailleurs du chemin de fer. Dans les années 1990, le régime a vendu jusqu’aux rails du réseau ferroviaire, pour s’orienter vers le transport par camions. Depuis, la région s’est paupérisée. Les revendications tournaient donc autour des droits sociaux les trois premiers jours. Mais, très vite, la question de la transition de régime s’est posée.

Les associations de professionnels ont demandé le départ du régime dès les premiers jours, comme suite logique de leurs revendications économiques

Parce que les manifestations de colère sont régulières, tout autant que les promesses faites par le président, beaucoup de gens sont lassés. C’est pourquoi les associations de professionnels ont demandé le départ du régime dès les premiers jours, comme suite logique de leurs revendications économiques.

Les Soudanais darfouris trouvent-ils leur place dans le mouvement ?

Les Darfouris qui vivent à Khartoum ou dans d’autres villes sont bien sûr partie prenante du mouvement, qui insiste sur l’unité de la nation. Après que Béchir a accusé le mouvement rebelle darfouri d’Abdul Wahid Al-Nour d’organiser des troubles dès les premières manifestations, des Soudanais de toutes les régions se sont amusés à chanter : « Nous sommes tous Darfouris ».

>>> À LIRE – Soudan : Omar el-Béchir, le glaive et le Coran

En revanche, il n’y a pas de manifestations au Darfour même, pour une très simple raison : tout le monde sait que la région étant tenue par des milices très violentes, elles tourneraient sans doute au massacre. De plus, dès les premiers jours de révolte, le régime y a fermé les écoles et les universités.

Depuis le début du mouvement, comment ce dernier a-t-il évolué ?

Un fait remarquable est la présence massive de femmes. C’est une évolution notable par rapport à 2013. Une des autres grosses tendances a été l’abandon des violences, et ce dès le troisième jour environ. Au départ, les locaux du Congrès national, le parti au pouvoir, étaient visés, incendiés. Depuis, les manifestations sont souvent non violentes. Et, surtout, l’opposition se structure.

Comment l’opposition s’organise-t-elle ?

Au Soudan, il est très difficile aujourd’hui de se réunir à plus de quatre ou cinq personnes. Impossible de mettre des représentants de dizaines d’organisations dans une même salle. La quasi-totalité de la direction des Forces de consensus national, qui réunissent autour du Parti communiste la formation Al-Oumma de Sadek al-Mahdi, ainsi que divers mouvements nationalistes et d’opposition, a été arrêtée lors d’une réunion dès les premiers jours de la révolte.

La coordination à l’étranger a nommé deux porte-parole, au cas où les arrestations l’empêchent de diffuser ses messages depuis l’intérieur

La « Coordination de l’Intifada », principal point de centralisation de la révolte, réunit donc quatre ou cinq personnes : des représentants de trois ou quatre grands blocs, fruits d’unions préalables entre des organisations d’opposition. Les associations de professionnels, qui sont l’armature de l’Intifada dans les rues, les régions et les villes, y ont une place, pour représenter le mouvement en cours, qui a permis de voir émerger des figures jusqu’ici inconnues, comme Mohammed Naji al-Asam, un jeune médecin de 26 ans. La coordination à l’étranger a par ailleurs nommé deux personnes comme porte-parole, au cas où les arrestations l’empêchent de diffuser ses messages depuis l’intérieur.

Cette coordination a-t-elle fait connaître ses vues ?

En plus de maintenir à jour la liste des arrestations et d’organiser les manifestations, elle a émis un document proposant un premier plan pour une transition en quatre ans, basé sur la réconciliation et la paix avec les mouvements rebelles armés, des mesures sociales et économiques, la rédaction d’une nouvelle Constitution, ainsi que l’organisation à terme d’élections. Plus que jamais, la transition paraît possible aux Soudanais.

Béchir peut-il tout de même continuer à compter sur des forces politiques qui lui sont favorables ?

Une partie du mouvement islamiste lui reste fidèle, bien que des gens se réclament de l’appellation « Frères Musulmans », ou que le parti islamiste Islah est aujourd’hui dans l’opposition. Certains militants fidèles à la mémoire d’Hassan al-Tourabi continuent aussi de soutenir Béchir, vaille que vaille. Mais les réels piliers du régime sont des sécuritaires, des corps policiers, des franges de l’armée et, surtout, les milices. Ces dernières sont sûrement plus fidèles que certains jeunes militaires, dont on a vu quelques uns sourire à la foule et appeler au calme, les armes à feu bien rangées.

Sur un plan diplomatique, l’opération charme que Béchir a entamé depuis quelques temps le protège-t-elle également ?

Béchir a participé à la « lutte anti-terroriste », à la politique dite « d’externalisation des frontières » de l’Union européenne, et a collaboré sur le dossier libyen. Il a respecté des cessez-le-feu dans certaines régions, comme le Nil bleu. Cela lui a offert des marges de manœuvre. Mais sa volonté affichée en début d’année de modifier la Constitution pour briguer un troisième mandat en 2020 a été mal vu par ses alliés traditionnels, les sécuritaires égyptiens, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis.

>>> À LIRE – Soudan : conforté à l’étranger, Omar el-Béchir serre la vis à l’intérieur

En fait, Béchir a surtout voyagé en Russie à deux reprises dernièrement, et a rendu visite à Bachar al-Assad à Damas, transporté par un avion russe. Moscou est son soutien. Les Soudanais se partagent d’ailleurs des vidéos dans lesquelles on peut voir des hommes blancs évoluer aux côtés des forces de l’ordre soudanaises, dans les rues de Khartoum, pour s’opposer aux manifestants. Pour beaucoup, il s’agirait de ressortissants russes.

Béchir a appelé la police à moins recourir à une force excessive. Qu’en pensez-vous ?

Il a aussi récemment déclaré que tuer pour préserver la stabilité n’était pas incompatible avec la religion. Il multiplie les sorties pour se présenter comme proche du peuple, quitte à s’enfoncer le doigt dans la bouche en plein discours, pour raconter comment, lorsqu’il était jeune, il s’est lui-même arraché une dent cassée alors qu’il travaillait sur un chantier.

C’est vrai que dans la rue, les violences diminuent. Cela peut paraître un peu sordide, mais un seul manifestant a été tué mardi dernier dans Khartoum, contre neuf le mardi d’avant. Le pouvoir a ressenti la pression, c’est devenu une évidence.