-« Un vent d’inquiétude souffle sur la communauté des chercheurs qui travaillent sur l’Afrique coloniale belge », affirme une pétition publiée le 14 novembre par un Collectif d’une trentaine d’historiens africanistes, belges et étrangers, sous le titre : Un nouvel enterrement pour les archives coloniales belges ? Ses auteurs ont aussi adressé le 2 décembre une «Lettre ouverte» à Charles Michel, Premier ministre du gouvernement fédéral de Belgique. Ils lui demandent « d’arrêter cette opération de transfert physique » des Archives africaines du SPF-Affaires étrangères vers les Archives générales du Royaume.

-« Un vent d’inquiétude souffle sur la communauté des chercheurs qui travaillent sur l’Afrique coloniale belge », affirme une pétition publiée le 14 novembre par un Collectif d’une trentaine d’historiens africanistes, belges et étrangers, sous le titre : Un nouvel enterrement pour les archives coloniales belges ? Ses auteurs ont aussi adressé le 2 décembre une «Lettre ouverte» à Charles Michel, Premier ministre du gouvernement fédéral de Belgique. Ils lui demandent « d’arrêter cette opération de transfert physique » des Archives africaines du SPF-Affaires étrangères vers les Archives générales du Royaume.

A l’origine de ce cahier des doléances, trois historiens – Jean-Pierre Chrétien, directeur de recherche émérite au CNRS, Christine Deslaurier, chargée de recherche à l’Institut de recherche pour le développement, et Léon Saur, docteur en Histoire à Paris1 Panthéon Sorbonne -, qui tentent d’alerter l’opinion sur les dangers du transfert des Archives africaines du « SPF-Affaires étrangères » vers les Archives générales du Royaume en Belgique. De leur point de vue, « les chercheurs et le public intéressé à consulter les archives coloniales belges n’ont rien à gagner dans une telle opération ».

« Ces fonds méritent une attention plus large, explique Jean-Pierre Chrétien, car ils concernent l’histoire de toute l’Afrique centrale, de l’époque léopoldienne aux guerres mondiales, des périodes coloniale et postcoloniale, de la mort de Lumumba ou de l’évolution contemporaine tant du Rwanda que du Burundi… » C’est dans cet esprit que les auteurs de la pétition ont adressé le 2 décembre une « Lettre ouverte » à Charles Michel, Premier ministre du gouvernement fédéral belge, et à Didier Reynders, vice-Premier ministre et ministre des Affaires étrangères et européennes.

Ils rappellent que la consultation de ces archives a « permis une percée décisive dans le dossier Lumumba [et a] contribué à renouveler en profondeur la connaissance que l’on a de la révolution rwandaise de 1959 et de l’accession du Burundi à l’indépendance »… Et demandent d’arrêter purement et simplement « cette opération de transfert physique qui sera coûteuse pour le budget national et [qui] pourrait nuire à la crédibilité de la Belgique en donnant à penser que celle-ci a peur de son histoire coloniale ».

La réponse ne s’est pas faite attendre, en la personne de Pierre-Alain Tallier, chef de section aux Archives générales du Royaume qui, le 3 décembre, a livré à RFI la réaction officielle des AGR – déplorant au passage que les intéressés n’aient pas pris contact avec lui pour en discuter en amont.

L’homme s’est voulu rassurant, au téléphone comme dans la lettre qu’il nous a fait parvenir et dont nous vous livrons la copie intégrale. Il qualifie la décision du transfert « des archives statiques du ministère des Colonies » (5 kms linéaires) « et du gouverneur général de Léopoldville » (4,5 kms) de « rationnelle ».

Et pour preuve de sa bonne foi, il nous fait parvenir un Jalon de recherche – un manuel des archives coloniales -, ainsi que les actes d’un colloque consacré à la gestion des archives africaines anciennes et contemporaines. « Ces deux publications vous montreront combien nous sommes impliqués dans la bonne conservation et l’ouverture à la recherche des archives relatives aux relations belgo-africaines », assure-t-il.

Dont acte, nous répond Christine Deslauriers, qui se réjouit de l’ouverture d’un dialogue mais qui n’apprécie pas la réduction des questions des chercheurs « à une forme de résistance au changement ». Tout comme Léon Saur, qui déplore le « discours lénifiant » de M. Tallier, estimant qu’il cherche à « décrédibiliser ses contradicteurs en les faisant passer pour des conservateurs inadaptés ».

« Un nouvel enterrement pour les archives coloniales belges ? »

Elikia Mbokolo, l’un des signataires de la pétition, nous éclaire sur un malentendu qui peut paraître à première vue technique ou corporatiste, mais dont les enjeux sont bien réels : la poursuite du libre accès des chercheurs de toutes nationalités à ce patrimoine et le respect de son intégrité – qu’il estime menacée.

RFI : Pourquoi cette inquiétude par rapport à ces archives ?

Elikia Mbokolo : Oui, parce qu’il y a déjà eu un premier enterrement des archives. Le Congo a été la propriété personnelle du roi Léopold II de la Conférence de Berlin, 1885, jusqu’en 1908 – quand il a décidé de le céder à la Belgique moyennant des dessous de table financiers très importants. Avant de mourir, le Roi, personnellement, a fait brûler toutes les archives compromettantes pour lui, presque toutes. On sait que ces archives parlent du caoutchouc, de l’ivoire ou du massacre des éléphants congolais entre 1885 et 1908. Elles parlent de l’épisode assez connu des « mains coupées » : si les villages ne rendaient pas la quantité de caoutchouc dont on avait besoin, on prenait les hommes mâles adultes et on leur coupait la main. Je ne sais plus si c’était la gauche ou la droite pour commencer ; la deuxième fois, on leur coupait l’autre main, et si la famille continuait à ne pas donner le caoutchouc, on tuait le bonhomme ! Du côté des Belges, tout cela a été brûlé. Heureusement, il y avait des Anglais, des Suédois et autres, donc on a quand même des traces. Et les archives de la période belge qui restent, ont été gardées d’abord dans un bureau spécial du ministère des Colonies et puis transférées au ministère des Affaires étrangères où elles se trouvent aujourd’hui.

Comment étaient-elles accessibles aux chercheurs ?

Jusque vers 1985-1990, quand on allait dans ces archives, il était interdit de photocopier des documents. On pouvait prendre des notes bien sûr, mais chaque chercheur devait laisser les notes qu’il avait prises dans la journée et revenir le lendemain pour que l’archiviste ait le temps de vérifier les choses qu’il avait notées, est-ce qu’il y avait des choses compromettantes, etc. Il y eu un mouvement d’opinion qui a fait qu’on a ouvert ces archives. Et je peux dire – j’y étais encore l’année dernière, je dois y retourner en février – qu’elles sont libres d’accès. Mais si on les déplace aux Archives générales du Royaume, les AGR, il y a de forts risques qu’on les expurge… Quand on va les transférer, il faudra tout un temps pour les classer de nouveau, etc. On va sans doute les expurger, et je crains que l’accès soit difficile pour les chercheurs, surtout pour les chercheurs africains ou, comme on dit en Belgique, les « chercheurs noirs ». La couleur de la peau est un véritable enjeu parce qu’on imagine que si vous êtes noir, c’est que vous êtes anticolonialiste et donc, on ne vous montrera pas tous les documents que vous voulez voir… Alors qu’aujourd’hui, franchement, on peut voir, et même photocopier, tout ce qu’on veut.

De quoi a-t-on peur ? Pourquoi ce recul dans l’accès aux archives, puisque vous l’analysez comme tel ?

Mais c’est qu’il y a toujours des problèmes par rapport au passé colonial belge. Ils n’en sont pas totalement revenus. Il y a d’abord l’affaire Lumumba, mort assassiné. On a longtemps incriminé l’Etat belge, à commencer par le Palais. Ils ont toujours nié y être pour quelque chose et puis, un historien flamand a repris les archives, les textes, pour montrer qu’il y avait véritablement un plan pour l’assassiner. L’affaire est allée à un point tel que le Sénat belge a monté une Commission d’enquête sur les responsabilités belges. Et il est apparu qu’il y avait en effet un certain nombre de responsables mais, nous dit-on, à titre purement individuel. L’Etat, la monarchie, n’avait rien à y voir. Or aujourd’hui comme dans toute l’Europe, la société belge est de plus en plus ouverte. Beaucoup de Belges d’origine africaine, et notamment congolaise, demandent qu’il y ait des rues, des places Lumumba. Et la famille Lumumba veut réintenter un procès puisque, parmi les gens dont les noms ont été cités, quelques uns sont vivants et occupent des positions extrêmement élevés dans les milieux financiers et politiques belges. Des gens qui ont 85 ans environ.

On peut les citer ?

Il y a un Dolignon, qu’on connaît bien, qui est dans le staff de la compagnie Bruxelles Airlines et un de ses grands patrons. Du côté des banques, c’est plus compliqué parce que les banques belges, la Banque Lambert, la Société générale, ont été dans le grand mouvement européen absorbées par d’autres banques, notamment des banques françaises. Donc, s’il y avait une demande de « réparation », cela pourrait aller très loin. On fait tout pour escamoter cela et je crains qu’il y ait une opération de nettoyage des archives qui va être une catastrophe pour la connaissance du passé.

Y a-t-il d’autres dossiers épineux ?

Il y a des dossiers très compromettants sur les « relégations », comme on disait. Non pas des criminels qu’on emprisonnait, mais tous ceux qu’on reléguait dans des villages très loin de chez eux, qui étaient dans le secteur politique, dans l’agitation culturelle et même religieuse. La colonisation belge a été une sorte de Sainte Trinité, entre la famille royale- l’Etat -, les banques – la Banque Lambert, la Société générale – et bien sûr, l’Eglise catholique belge, qui avait obtenu que le Vatican et la Colonie signent un concordat pour avoir le monopole de l’enseignement. Donc, c’est une bombe à retardement. Jusqu’ici, la chance des chercheurs, c’est qu’il y a eu des missionnaires protestants, grâce au rôle des Etats-Unis dans la création de l’Etat indépendant du Congo et grâce aussi aux missionnaires anglais et suédois, qui eux ont des archives qu’on peut consulter. Mais les archives belges restent pour nous quand même de très, très loin, les plus importantes…

Y a-t-il eu une réaction des autorités congolaises ?

Elles sont un peu embarrassées par le dossier. Les autorités du Congo ont décidé que le passé, c’est passé, on n’en parle plus, [et que] maintenant, il faut parler d’autre chose. Cette réaction est très différente de celles de l’ancienne Afrique française ou de l’ancienne Afrique anglaise. Dans le cas de la France, par exemple, le massacre de Thiaroye en 1944 est quelque chose dont on parle encore. Et le président François Hollande s’est engagé dans les jours qui viennent à donner une copie de toutes les archives sur Thiaroye au Sénégal. On voit que c’est le jour et la nuit. Le passé, de toute façon, il est passé. Nous, notre boulot, c’est de le faire connaître. Et plus on le cache, plus les gens vont soupçonner qu’il y a vraiment des choses d’une gravité extrême.

Qu’espérez-vous obtenir ?

Dans beaucoup de pays, les archives coloniales, qui sont une chose spécifique dans l’histoire des nations, sont séparées des archives nationales. Et cela permet aux spécialistes des problèmes coloniaux d’avoir un accès, disons, confortable aux archives qui les concernent. Or, si on mélange ces archives, les responsables auront tendance à ouvrir plutôt les places aux chercheurs qui s’occupent de l’histoire nationale plutôt qu’à ceux qui s’occupent de l’histoire coloniale. Sans compter que dans le transfert des archives, il y a toujours un nettoyage. On peut craindre, compte tenu du passé léopoldien et colonial, que pendant ce nettoyage, le plus intéressant soit détruit à jamais.

Vous demandez un statu quo ?

On demande un maintien en l’état actuel et que peut-être – on a un dossier important de réparations – si ces locaux sont insuffisants, on trouve ou qu’on construise un autre espace où on pourrait déposer ces archives. Dans l’affaire, il serait intéressant que le pouvoir belge s’approche du pouvoir congolais de telle sorte que le Congo s’investisse aussi dans ces archives : c’est quand même la mémoire de l’Etat congolais.

RFI

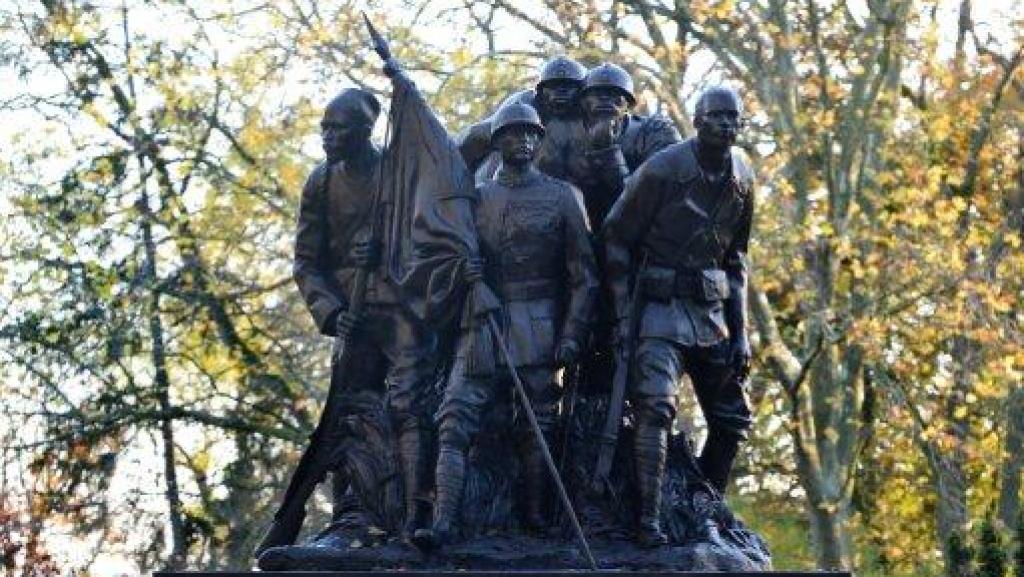

-Construit à Reims en 1924 pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, démonté en 1940 par l’armée allemande, le monument « Aux héros de l’Armée noire » – ou du moins sa réplique – a finalement été réinstallée en novembre 2013 dans la capitale champenoise. Retour sur une saga où l’argent, la justice et la politique se heurtent à l’histoire.

-Construit à Reims en 1924 pour rendre hommage aux tirailleurs sénégalais, démonté en 1940 par l’armée allemande, le monument « Aux héros de l’Armée noire » – ou du moins sa réplique – a finalement été réinstallée en novembre 2013 dans la capitale champenoise. Retour sur une saga où l’argent, la justice et la politique se heurtent à l’histoire.

Pierre Buyoya (Burundi)

Pierre Buyoya (Burundi)