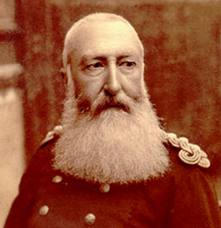

Léopold Sédar Senghor, lors de sa prestation de serment présidentiel, le 9 décembre 1963. EN 1980, il sera le premier président africain à quitter le pouvoir au terme de ses mandats présidentiels.Photo: Rue des Archives/AGIP

Léopold Sédar Senghor, lors de sa prestation de serment présidentiel, le 9 décembre 1963. EN 1980, il sera le premier président africain à quitter le pouvoir au terme de ses mandats présidentiels.Photo: Rue des Archives/AGIPLe processus de démocratisation qui a commencé il y a vingt ans en Afrique s’essouffle. Dans de nombreux pays, l’Etat de droit est mis à mal, les constitutions manipulées, l’opposition marginalisée, le clientélisme et la corruption sont érigés en instruments de gouvernance. Certains experts et membres de la société civile appellent à une refondation de la démocratie dans le continent de Senghor et de Mandela.

Lorsque Senghor quitta volontairement la présidence du Sénégal après avoir exercé le pouvoir pendant près de vingt ans, il était qualifié de « déserteur » par ses pairs, notamment par le Tunisien Bourguiba et l’Ivoirien Houphouët Boigny qui, eux, avaient opté, pour la « présidence à vie ». La tradition des « présidents monarques » qui s’inscrustent au pouvoir, n’est certes pas spécifiquement africaine, avec les Islam Karimov, les Noursoultan Nazarbaïev ou encore les Bachar al-Assad prospérant à travers le monde. Il n’en reste pas moins que sur les 19 chefs d’Etat qui ont accédé au pouvoir au siècle dernier et qui s’accrochent à leur place, 14 – donc, les trois quarts – sont africains ! Les 4 présidents en place dans le monde depuis plus de trente ans sont tous africains ; 8 sur 10 de ceux qui ont accédé au pouvoir il y a plus de vingt ans le sont aussi !

Un mal africain ?

La pérennisation et la monopolisation du pouvoir sont devenues les traits caractéristiques de la pratique politique africaine. Les statistiques sur des dirigeants accros au pouvoir font écho aux débats qui secouent, en ce moment même, plusieurs pays d’Afrique, où les présidents dont les mandats arrivent prochainement à échéance cherchent arguments et moyens pour modifier la Charte fondamentale qui leur interdit d’effectuer plus de deux mandats. Après Ben Ali (Tunisie), Eyadéma père (Togo), Paul Biya (Cameroun), Omar Bongo (Gabon), Mamadou Tandja (Niger), Idriss Déby (Tchad), Yoweri Museveni (Ouganda), Abdelaziz Bouteflika (Algérie) et Ismaïl Omar Guelleh (Djibouti) qui ont réussi à modifier leurs Constitutions pour se perpétuer au pouvoir, d’autres chefs d’Etat africains en fin de mandats présidentiels autorisés par la loi, sont gagnés par la tentation de prolonger leur mandature.

Au cours des trois années qui viennent, la question va se poser notamment pour Lucas Pohamba de Namibie (fin de mandat en novembre 2014), Pierre Nkurunziza de Burundi (fin de mandat en juin 2015), Jakatya Kikwete de Tanzanie (fin de mandat en octobre 2015), Blaise Compaoré du Burkina Faso (fin de mandat en novembre 2015), Thomas Boni Yayi du Bénin (fin de mandat en mars 2016), Denis Sassou Nguesso du Congo-Brazzaville (fin de mandat en juillet 2016), Joseph Kabila de la RDC Congo (fin de mandat en décembre 2016), Paul Kagame du Rwanda (fin de mandat en juillet 2017), Ellen Johnson Sirleaf du Liberia (fin de mandat en novembre 2017) et Ernest Koroma de Sierra Leone (fin de mandat en 2017).

Les états majors de certains de ces dirigeants ont déjà commencé à préparer l’opinion dans leurs pays respectifs à coups d’arguments déjà entendus avant (« on a besoin de stabilité politique pour se développer », « pourquoi se priver de l’expérience et de la capacité de leadership d’un homme (ou d’une femme) qui a démontré son aptitude à gouverner », « la population elle-même le demande »!). Ils se proposent donc de changer la Constitution, rappelant que c’est un droit démocratique. La Constitution française de 1791 ne postulait-elle pas que « la nation a le droit imprescriptible de changer sa constitution ». Des arguments dont l’entourage du Camerounais Paul Biya s’est servi avec un certain succès pour faire supprimer en 2008 cette limitation du nombre de mandats dans la Loi fondamentale du Cameroun. Rappelons que le président camerounais est un des plus vieux chefs d’Etat au pouvoir en Afrique, qui a succédé à l’ancien président Ahidjo en 1982 et, depuis, a souvent remporté les scrutins électoraux avec des scores quasi-soviétiques ! Fort de son amendement constitutionnel, il a été réélu pour un nouveau septennat en 2011.

Le parlement algérien a lui aussi modifié la Constitution en 2008 pour permettre au président Bouteflika de briguer un troisième mandat l’année suivante, puis un quatrième mandat en 2014, et cela malgré les séquelles d’un AVC qui a réduit ses capacités de mobilité et d’élocution. Aujourd’hui, pour s’attirer les bonnes grâces de l’opposition, le gouvernement algérien propose de revenir à la limitation à deux le nombre de mandats présidentiels.

« Légale peut-être, mais ce genre de charcutage de la Constitution pour des raisons politiques ne rend pas service au pays », affirme le constitutionnaliste franco-sénégalais Alioune Badara Fall. Selon ce dernier, en voulant se maintenir au pouvoir à tout prix, les chefs d’Etat africains renouent avec l’ancienne pratique des « présidences à vie ». « Ils mettent à mal la notion de l’alternance qui est un des piliers fonamentaux et

incontournables de la démocratie », poursuit Alioune Badara Fall, professeur agrégé de droit public à l’université Montesquieu Bordeaux IV, et directeur d’un centre d’études sur les droits africains dans la même institution. Il est aussi le rédacteur en chef de la revue électronique « Afrilex » , où des études d’universitaires et de chercheurs consacrés à la pratique du droit sur le continent noir sont régulièrement publiées.

Marche arrière

Fondamentalement, la Constitution traduit la vision qu’a une société d’elle-même et de son avenir. Elle définit les principes et les idéaux qui président à la configuration des pouvoirs et les conditions juridiques régissant son développement. A ce titre, les textes constitutionnels jouent un rôle primordial dans cette vaste entreprise de construction de la nation dans laquelle les nouveaux pays d’Afrique sont aujourd’hui engagés. La plupart des constitutionnalistes estiment que les changements faciles et intempestifs de la Constitution créent une instabilité institutionnelle, mettant à mal l’Etat de droit et la démocratie.

Le professeur Fall attire l’attention sur la marche arrière du continent africain en matière de démocratie et de constitutionnalisme. En effet, les premières Constitutions africaines datent de l’époque des indépendances. Souvent inspirées des Lois fondamentales des anciens pays colonisateurs, elles ont été rapidement modifiées ou abandonnées dans la plupart des pays, dès la deuxième moitié des années 1960, pour permettre l’instauration du système du parti unique. Plusieurs Etats africains ont, alors, connu une période autocratique et sans Constitutions, celles-ci ayant été suspendues à la suite de coups d’Etat militaires.

Il faudra, ensuite, attendre la fin de la Guerre froide, en 1990, pour voir le continent noir renouer avec la démocratie et l’Etat de droit. Cette démocratisation s’est faite sous la pression conjuguée des pays occidentaux et des « conférences nationales » imposée par les mouvements d’opposition et les sociétés civiles locales. Les Etats ont adopté des Constitutions écrites qui consacrent l’encadrement juridique du pouvoir et son institutionnalisation. Le processus, qualifié de « troisième vague de démocratisation » par le politologue américain Samuel Huntington, toucha l’ensemble du continent, à l’exception d’un certain nombre de pays tels que le Sénégal, la Gambie, le Cap-Vert, l’île Maurice et Lesotho où la démocratisation avait déjà été enclenchée. C’est dans ce contexte que les pays africains ont décidé de limiter à deux le nombre de mandats (de 5 ou 7 ans selon les pays) de leurs présidents. L’objectif était de garantir l’alternance, et surtout d’éviter le retour à la personnalisation du pouvoir, comme cela se passait pendant la période des dictatures.

Or, ces bonnes résolutions n’ont pas fait long feu, même si un certain nombre de pays ont respecté l’option de limitation du nombre de mandats présidentiels. L’exemple souvent cité est celui du Ghana où, à l’échéance de ses deux mandats présidentiels en 2008, le président John Kufuor a passé le relais à son successeur Atta-Mills (décédé en 2012 et

remplacé par son vice-président Mahama). On pourra aussi citer le Sud-Africain Mandela qui est parti à la retraite dès le terme de son premier mandat en 1999 ou le Malien Alpha Oumar Konaré qui a quitté le pouvoir après ses deux mandats en 2000. Les imaginaires africains restent encore aujourd’hui marqués par le retrait très digne du Sénégalais Abdou Diouf qui a transmis le pouvoir à l’opposant Abdoulaye Wade qui venait de remporter l’élection présidentielle de 2000.

Malheureusement, ces présidents vertueux sont les exceptions qui confirment la règle. Dès la fin des années 1990, on a vu de nombreux dirigeants revenir sur leurs engagements et se lancer dans des révisions constitutionnelles laborieuses pour faire abroger la clause de la limitation des mandats présidentiels. Contrairement à une idée reçue, cette volte-face opportune ne concerne pas que les dirigeants francophones qui, héritiers de la vision française d’une « présidence impériale », seraient moins respectueux de la norme constitutionnelle. Dans les faits, parmi les 10 dirigeants africains au pouvoir depuis plus de deux décennies, il y a moins de francophones (Paul Biya du Cameroun et Blaise Compaoré du Burkina Faso, Idriss Déby Itno du Tchad) que de non-francophones :Teodoro Obiang Nguema de la Guinée-équatoriale, Yahya Jammeh de Gambie, José Edouard Dos Santos d’Angola, Robert Mugabe du Zimbabwe, Yoweri Museveni d’Ouganda, Omar el-Béchir du Soudan et Issayas Afewerki de l’Erythrée.

Pourquoi ?

Pourquoi les chefs d’Etat africains sont-ils si nombreux à s’accrocher au pouvoir ? C’est parce que, si l’on croit les intéressés, deux mandats sont trop courts pour terminer les différents projets qu’ils ont à peine commencé à mettre en œuvre. « Ce qu’on a pas pu faire en deux mandats, il est hypocrite de faire croire qu’un troisième et un quatrième mandat permettraient de terminer », affirme Badara Fall pour qui la véritable raison qui pousse les présidents à franchir la ligne rouge constitutionnelle, c’est outre la fascination qu’exerce le pouvoir, la peur du gendarme ou plutôt du juge.

Beaucoup de dirigeants africains craignent de se voir poursuivis pour corruption ou autres manquements graves à la loi le jour où ils ne seront plus couverts par l’immunité présidentielle. « Il faut dire que la démocratisation de la vie politique n’a rien changé aux politiques de prédation, de clientélisme et de corruption qui avaient cours avant les années 1990. Au contraire, elles touchent aujourd’hui l’ensemble de la vie sociale et politique », déclare Alioune Badara Fall, en citant la pratique exacerbée du clientélisme au Sénégal sous Abdoulaye Wade. Et d’ajouter : « Dans ces conditions, cela ne m’étonne guère que nos chefs d’Etat veuillent rester au pouvoir de peur d’avoir de maille à partir avec la justice, tant au niveau interne des Etats que sur le plan international, au regard de la pratique de la Cour Pénale Internationale qui semble leur accorder une place «privilégiée» dans les procédures d’incrimination et de poursuite qu’elle applique aux hommes politiques africains depuis sa création. C’est peut-être une des raisons pour lesquelles cette Cour est aujourd’hui contestée par les Africains. »

Pour beaucoup d’observateurs de la vie politique africaine, ces résistances à une pratique plus normée de la démocratie démontrent une absence de maturité politique des dirigeants africains dont beaucoup ont accepté d’entrer dans le jeu démocratique contraints et forcés par des contingences domestiques ou internationales. Difficile pour eux d’imaginer les élections autrement que comme un outil de préservation de pouvoir. D’ailleurs, peu de chefs d’Etat ont perdu les référendums qu’ils ont organisés pour faire sauter le verrou constitutionnel au renouvellement de leurs mandats. Les deux exceptions à la règle sont Frederic Chiluba en Zambie et d’Olusegun Obasanjo au Nigéria qui virent leurs tentatives de modification de la Constitution bloquées par leurs parlements, en 2001 et 2006 respectivement.

Refondation

« Un nouveau discours de la Baule s’impose pour rappeler aux pays africains qu’il est important que tous s’engagent dans une véritable refondation de la démocratie », pouvait-on lire dans Le Monde, la veille du Sommet de l’Elysée en décembre dernier consacré à la paix et à la sécurité en Afrique. A la veille d’un autre sommet qui se tiendra en août prochain aux Etats-Unis et qui réunira cette fois Américains et Africains, le président Obama a fait dire aux chefs d’Etats d’Afrique qui prennent à la légère leurs textes constitutionnels et les font amender pour les adapter à leurs ambitions : « ce dont l’Afrique a besoin, ce ne sont pas des hommes forts mais des institutions fortes ! »

« La refondation de la démocratie africaine passera par la société civile africaine », déclare pour sa part Alioune Badara Fall. « La société civile était dans les rues à Bénin d’où les premières revendications pour la démocratie sont parties en 1989. C’est elle, et non pas la Conférence de la Baule(même si l’on doit reconnaître qu’elle a eu des effets avec la conditionnalité démocratique qui venait de faire son entrée dans les relations entre la France et les pays francophones d’Afrique), qui a propulsé l’Afrique dans l’ère du multipartisme. Françaois Mitterrand s’était contenté d’apporter sa voix aux revendications qui s’élevaient du fond des sociétés africianes. C’est toujours cette société civile qui a refusé au président Wade au Sénégal de modifier la Constitution pour préparer sa succession au profit de son fils. Ce fut le début de la fin de son règne avec sa défaite à l’élection présidentielle de 2012, alors même que sa candidature contestée avait été validée par le Conseil constitutionnel. ».

Pour aller plus loin sur ce thème, lire la livraison 129 de la revue Pouvoirs (Paris, 2008). Lire en particulier l’excellent article de Babacar Guèye : « Démocratie en Afrique : succès et résistances ». Lire aussi les publications d’Alioune B. Fall , directeur du Centre d’études et de recherches sur les droits africians et sur le développement institutionnel des pays en développement (CERDRADI).

RFI

– Suivant l’exemple de l’amerique Latine, l’Afrique devrait decider de prendre sa vrai independance qui est aux mains des occidentaux. Le continent Africain qui est riche de gisement mineral et de terre fertile, aurait en effet toutes les potentialités pour devenir le première puissance economique planetaire, mais elle est encore opprimée sous la coupole coloniale des grandes puissances de la terre.Ce sont les parole de l’ex -president bresilien Lula Da Silva, qui etait la semaine dernière en Guinée equatoriale pour la reunion des chef d’etats Africains.

– Suivant l’exemple de l’amerique Latine, l’Afrique devrait decider de prendre sa vrai independance qui est aux mains des occidentaux. Le continent Africain qui est riche de gisement mineral et de terre fertile, aurait en effet toutes les potentialités pour devenir le première puissance economique planetaire, mais elle est encore opprimée sous la coupole coloniale des grandes puissances de la terre.Ce sont les parole de l’ex -president bresilien Lula Da Silva, qui etait la semaine dernière en Guinée equatoriale pour la reunion des chef d’etats Africains.