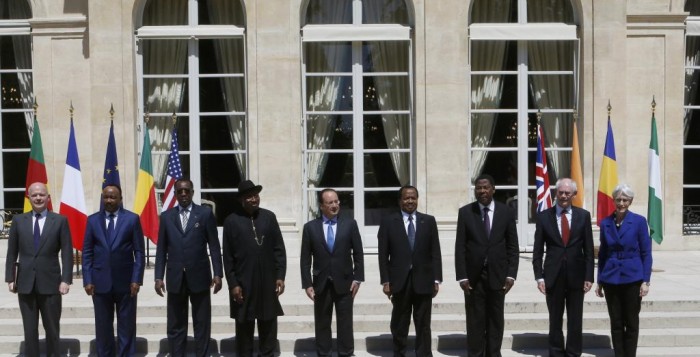

–En 2012, à peine élu, Hollande proclamait qu’avec lui « le temps de la Françafrique est révolu » ainsi que celui « d’une diplomatie qui serait celle de nos intérêts économiques ». Mais en janvier 2013 il se lançait dans une intervention militaire au Mali dont le but principal, derrière le paravent de la lutte contre le terrorisme islamique, était le maintien de l’ordre dans la région du Sud Sahel pour la défense des intérêts français, en particulier ceux d’Areva au Niger. Et en décembre 2013 l’armée française intervenait en Centrafrique pour tenter de mettre en place un régime suffisamment stable du point de vue des intérêts de l’impérialisme. Cette intervention n’a rien à voir avec la protection des populations contre les exactions commises par les différentes milices, qui ont toutes été soutenues à un moment ou un autre par la France. François Hollande se sentait particulièrement fier d’agir en gendarme de l’Afrique et de voir reconnaître son rôle par ses alliés américains et européens. Sa politique a contribué à renforcer la présence militaire dans ce que la France considère sa zone d’influence en Afrique, en faisant peser le poids de sa domination plus lourdement sur les populations.

–En 2012, à peine élu, Hollande proclamait qu’avec lui « le temps de la Françafrique est révolu » ainsi que celui « d’une diplomatie qui serait celle de nos intérêts économiques ». Mais en janvier 2013 il se lançait dans une intervention militaire au Mali dont le but principal, derrière le paravent de la lutte contre le terrorisme islamique, était le maintien de l’ordre dans la région du Sud Sahel pour la défense des intérêts français, en particulier ceux d’Areva au Niger. Et en décembre 2013 l’armée française intervenait en Centrafrique pour tenter de mettre en place un régime suffisamment stable du point de vue des intérêts de l’impérialisme. Cette intervention n’a rien à voir avec la protection des populations contre les exactions commises par les différentes milices, qui ont toutes été soutenues à un moment ou un autre par la France. François Hollande se sentait particulièrement fier d’agir en gendarme de l’Afrique et de voir reconnaître son rôle par ses alliés américains et européens. Sa politique a contribué à renforcer la présence militaire dans ce que la France considère sa zone d’influence en Afrique, en faisant peser le poids de sa domination plus lourdement sur les populations.

Les interventions françaises en Afrique, bien que toutes annoncées comme devant être de courte durée, se prolongent car elles n’apportent ni stabilité, ni pacification. Dans le cas de la Centrafrique, l’intervention française n’empêche aucunement les massacres, car si les milices Séléka ont été désarmées, les autres ne l’ont pas été et continuent à tuer. La population se voit contrainte de fuir massivement vers des camps de réfugiés pour échapper aux exactions des diverses troupes armées. Quant à l’opération Serval au Mali, elle n’a pas mis fin au terrorisme ni aux menaces que celui-ci fait peser sur les populations. Loin d’avoir été éliminés, les groupes armés islamistes se sont repliés ailleurs, élargissant une nouvelle fois les zones de conflits.

Il faut tout le cynisme des hommes politiques, de gauche comme de droite, pour prétendre que les interventions françaises ont pour objectif de protéger les populations. Elles viennent en réalité à l’appui des régimes soumis aux intérêts français et visent à défendre leur ordre politique, y compris les frontières datant de la colonisation. Elles tentent de maintenir une certaine stabilité politique. Mais le pillage économique auquel se livre l’impérialisme engendre une telle misère, un tel désespoir qu’aucune stabilité n’est possible.

Non seulement la Françafrique n’est pas morte, mais elle s’accompagne de plus en plus, pour les populations, de guerres et de massacres.

La Françafrique, fille naturelle de l’impérialisme

Le terme de Françafrique est entré dans le vocabulaire politique pour définir les méthodes utilisées par les dirigeants politiques, les hommes d’affaires, les hauts gradés militaires français, différents services « spéciaux », dans cette partie du monde. Trafics en tout genre, corruption, assassinats, interventions militaires, aides aux coups d’État, jusqu’au soutien actif au génocide au Rwanda de 1994, les gouvernements français n’ont reculé devant aucune abjection. Mais ce qui se joue en Afrique n’est pas qu’une question de méthodes. La Françafrique n’est pas un dérapage lié à des hommes de l’ombre qui agissent depuis plus de cinquante ans en Afrique, même si ceux-ci sont particulièrement véreux et ressemblent bien à s’y méprendre à des malfrats. Derrière cet aspect scandaleux, il existe une réalité économique, la nécessité pour les grands groupes capitalistes de maintenir leur domination sur ce qu’ils considèrent comme leur zone d’influence. Au moment des indépendances dans les années 1960, la France était devenue un impérialisme de seconde zone. Les méthodes de la Françafrique servirent à préserver son pré carré et faire face à la concurrence des États-Unis, du Japon, voire d’autres grandes puissances comme la Chine, alors que sa puissance économique n’y suffisait pas. La nécessité de recourir à de telles méthodes est le signe d’une certaine impuissance, en même temps, celles-ci sont devenues indispensables à l’existence même du capitalisme français.

Depuis le 19e siècle, la conquête de nouveaux marchés, et plus généralement de nouveaux territoires, est vitale pour le capitalisme de monopoles et cela entraîna les grandes puissances impérialistes dans une course pour le partage du monde. Le capitalisme parvenu dans sa phase impérialiste rendait plus âpre et plus violente la concurrence entre les grands groupes capitalistes pour trouver des débouchés, des marchés et surtout exporter leurs capitaux. L’histoire du 20e siècle n’a connu aucune trêve dans cette lutte acharnée entre impérialismes concurrents. Les différents impérialismes n’ont cessé de s’affronter par États interposés pour maintenir leurs zones d’influence ou en conquérir de nouvelles. Les deux guerres mondiales, issues de la lutte pour le repartage du monde, ont montré dans quels abîmes l’impérialisme peut plonger l’humanité. Cette concurrence continue à être une préoccupation fondamentale des grandes puissances. Entre 1945 et 1960, face aux mouvements contre l’oppression coloniale, les grandes puissances furent obligées d’accorder l’indépendance politique à leurs anciennes colonies. Mais cela ne les empêcha pas de chercher par tous les moyens à maintenir leur domination.

Pour la France, impérialisme de second rang, la conservation de sa mainmise sur ses anciennes colonies imposait de garder un contrôle direct sur ces nouveaux États indépendants et sur leur personnel politique dirigeant. Dans ce but, tout un système politique et économique semi-colonial se forma. De Gaulle, échaudé par les années de guerre en Algérie, choisit d’octroyer une indépendance formelle aux colonies françaises en Afrique. Partout où il le put, il fabriqua de toutes pièces des États fortement liés à la métropole pour les asservir aux intérêts de l’impérialisme français. Il commença par mettre à la tête de ces États « indépendants » des hommes qui faisaient partie du sérail politique français. Houphouët-Boigny avait été plusieurs fois député et même ministre délégué en 1956 dans le gouvernement de Guy Mollet qui décida d’envoyer les rappelés en Algérie, avant de devenir président de la Côte d’Ivoire. Léopold Sédar-Senghor, marié à Ginette Éboué attachée parlementaire au cabinet du ministre de la France d’outre-mer, avait été député, avant de devenir le président du Sénégal indépendant. Et quand ces hommes politiques n’existaient pas, des anciens militaires de l’armée coloniale française firent l’affaire, comme Bokassa devenu dictateur en Centrafrique en 1965, ou Eyadéma, ancien sergent de cette armée coloniale, qui imposa sa dictature au Togo de 1967 à 2005. En plus des liens entre les hommes de l’impérialisme français et les chefs d’État africains, partout où cela lui fut possible, l’État français maintenait sa présence militaire, formait et armait les nouvelles forces militaires africaines. Par le biais du franc CFA, l’impérialisme français gardait le contrôle économique de ces anciennes colonies. L’ensemble de ce système était renforcé par des liens occultes, des relations de corruption dans les deux sens.

Grâce à cela, l’État français décide donc directement de la politique de la majorité des États africains de ses anciennes colonies depuis leur indépendance, fait et défait leurs gouvernements en fonction de leur fidélité aux « intérêts français », c’est-à-dire de leur capacité à préserver la mainmise des groupes capitalistes français sur le pétrole ou les richesses minières. Le pouvoir français, sans discontinuité depuis de Gaulle, a soutenu des dictatures, organisé des interventions militaires pour éviter les coups d’État jugés inopportuns ou pour fomenter ceux qu’il voulait. Tout cela en contrepartie d’une liberté quasi absolue des multinationales françaises dans les pays africains de sa zone d’influence.

Des réseaux mafieux au service de la domination française

La Françafrique est une composante de l’État français. Dans la mesure où l’impérialisme français ne peut pas s’en passer, il en a fait un élément essentiel de la politique de ses différents gouvernements. Pour pouvoir cornaquer ces dictatures, la France s’appuie sur des réseaux constitués d’hommes de l’ombre de l’appareil d’État, de hauts fonctionnaires, d’hommes de main, de mercenaires qui assurent les liens avec des dictateurs bourreaux de leurs peuples et corrompus. Face à la concurrence des autres impérialismes, l’existence de ces réseaux et de ces mœurs est indispensable pour maintenir ces États dans sa zone d’influence. Elle a abouti à l’existence de liens étroits noués entre les dictatures ou les régimes plus ou moins autoritaires de l’ex-empire colonial et nombre de dirigeants politiques et hauts fonctionnaires de l’État français. Chacun y trouve son compte : les dictateurs d’Afrique trouvent une protection et une reconnaissance diplomatique internationale, et l’impérialisme français des commandes, des marchés et une zone d’influence. Sans parler des petites retombées pour des clans et des hommes politiques, les dirigeants africains sachant être généreux avec l’argent extorqué à leurs peuples. Nombre de dictateurs africains ont pu, avec la protection de l’armée française, piller une petite partie des richesses de leur pays, pendant que les groupes français se taillaient la part du lion. Non seulement, ils ont pu placer leurs avoirs en Europe, mais aussi les utiliser pour soudoyer les hommes politiques de tout bord. Les liens qui unissent ainsi les dirigeants des grands groupes, les hommes politiques français et les chefs d’État africains ont un maillage extrêmement serré. La consanguinité est totale.

Ces rapports ont engendré une multitude d’affaires de corruption, de scandales financiers, de trafics en tout genre. Il serait fastidieux d’en dresser l’inventaire, tant elles sont nombreuses. Une des plus médiatiques a été l’affaire Elf qui a éclaté en 1994, car son PDG de l’époque, Loïk le Floch-Prigent, a été condamné en 2003 à de la prison ferme pour détournement d’argent et corruption. L’affaire a été jugée mais le pillage du Gabon par Elf devenu Total se poursuit toujours. Et ce scandale dure depuis la décolonisation. En effet Omar Bongo, dictateur du Gabon mis en place en 1967 par la France, a toujours laissé le trust français piller le pétrole sans même que le gouvernement gabonais puisse savoir exactement les quantités extraites par la compagnie, en échange d’un soutien sans faille à son pouvoir. Aujourd’hui, c’est son fils, Ali Bongo, qui a repris les rênes du pouvoir pour poursuivre la même politique.

L’affaire dite des « biens mal acquis » implique plusieurs dirigeants africains, dont feu Omar Bongo, mais aussi des dirigeants du Congo-Brazzaville et de la Guinée équatoriale, qui sont accusés d’avoir accaparé des fortunes sur le dos de leur population et d’avoir placé leurs richesses en biens immobiliers somptueux en France. Dans cette affaire, outre les responsables politiques français, la Société générale est accusée d’avoir aidé, par le biais de filiales installées en Afrique, au transit de dizaines de millions d’euros, provenant de commissions perçues sur la vente de bois tropical par exemple pour le cas de la Guinée, vers les comptes personnels des familles de ces chefs d’État en Occident.

Aujourd’hui, si Foccart, l’homme de de Gaulle qui orchestra toute cette politique durant des années, est mort, si un fils Mitterrand, Jean-Christophe, baptisé en son temps Papamadi (papa m’a dit), n’est plus à la tête de la cellule africaine de l’Élysée, d’autres ont repris le flambeau. Lors du dernier remaniement ministériel, en avril dernier, le dictateur du Congo, Denis Sassou Nguesso, celui du Tchad, Idriss Déby Itho, et celui du Niger, Mahamadou Issoufou, sont intervenus personnellement pour réclamer le maintien du ministre de la Défense Jean-Yves Le Drian. Ces réseaux s’appuient sur des généraux qui maîtrisent de très près la politique des États africains soumis aux intérêts français. Et ce n’est pas une nouveauté. En Centrafrique, par exemple, les intérêts de la France ont longtemps été représentés par le colonel Mansion. Après la chute de Bokassa, organisée par la France, il s’installa à Bangui, officiellement pour garantir la protection du nouveau président choisi par la France, en réalité pour devenir le « vice-roi de Bangui », comme certains l’ont appelé. Responsable de la garde présidentielle centrafricaine, il s’est occupé directement de pourchasser l’opposition et avait la main sur les affaires économiques. Le ministre actuel des Affaires étrangères, Laurent Fabius, s’appuie sur des hommes d’affaires, dont son fils Thomas, impliqué dans une affaire de corruption au Mali. L’annuaire des hommes de la Françafrique est épais. Des hommes politiques de droite comme Juppé, Villepin, Balkany, ont succédé à Foccart ou Pasqua. À gauche, après Mitterrand père et fils, ce sont Fabius, Le Drian ou des politiciens socialistes moins connus, comme le sénateur du Loir-et-Cher Jeanny Lorgeoux, qui s’activent pour faire vivre les réseaux. Sans oublier des inclassables comme Kouchner.

Les réseaux de la Françafrique relient aussi des dictateurs africains à des avocats. Il y a quelques années à peine, l’avocat Robert Bourgi avait défrayé la chronique en racontant comment il transmettait des dizaines de millions d’euros provenant des dictateurs africains sur les comptes des partis politiques, en particulier pour Chirac et Villepin. Aujourd’hui, les avocats Jean-Pierre Mignard, ami de Hollande, Gilles-Jean Portejoie, qui défend actuellement le fils du dictateur du Togo, Eyadéma, ou encore Pierre-Olivier Sur, qui défend le fils de l’ancien président du Sénégal, forment un des réseaux de la Françafrique. Et il faudrait encore citer les mercenaires comme Bob Denard, ou plus récemment Paul Barril des services secrets français, toujours en vie et particulièrement actif dans les années 1990 au Rwanda.

Les rapports opaques et mafieux entre le monde politique, financier et militaire français et les dictateurs africains n’ont pas cessé depuis cinquante ans. Mais les affaires de corruption des politiques ne sont que la partie émergée de l’iceberg. Car, finalement, les sommes impliquées dans les affaires mafieuses de la Françafrique, arrosant au passage de hauts dignitaires de l’État français ou servant à financer des campagnes électorales, ne sont que la mousse des choses, des pourboires concédés par les grands trusts afin que le système tourne. Les liens entre l’impérialisme français et ses anciennes colonies reposent sur des intérêts bien plus profonds, qui concernent la bourgeoisie française elle-même, et pas seulement ses serviteurs politiques. Tout le système fonctionne pour que les dirigeants et actionnaires de ces grandes sociétés puissent continuer à dépouiller l’Afrique, à maintenir ses peuples dans les bidonvilles de la misère, pendant que les milliards gagnés sur leurs richesses naturelles sont rapatriés.

Les intérêts capitalistes français en Afrique

Les richesses arrachées à l’Afrique continuent à être le socle de bien des fortunes de dynasties capitalistes françaises comme Bolloré, Bouygues, Michelin ou Pinault, de grandes entreprises du CAC 40 comme Total, Areva, Air France, Vinci et de banques comme la BNP, la Société générale ou le Crédit du Nord, sans parler des marchands d’armes. Tous poursuivent le pillage de l’Afrique en s’appuyant sur l’ordre impérialiste mis en place et surveillé de près par l’État français.

L’exploitation des matières premières de l’Afrique reste une manne pour ces grands groupes. Au premier plan, on trouve Total, issu de la fusion entre Totalfina et Elf, créé par de Gaulle pour profiter du pétrole africain. Ses quelque dix milliards de profits annuels en moyenne n’existeraient pas sans le pétrole africain et sans liens solides avec l’État français et les dictateurs africains. Non seulement Total pompe les richesses des pays du pré carré français depuis plus de cinquante ans, mais il a étendu ses tentacules à d’autres pays comme l’Angola, le Soudan. Et cela est loin d’être fini puisque tous les experts s’entendent sur l’existence d’énormes gisements non exploités de pétrole et de gaz au Ghana, en Tanzanie, au Mozambique, en Ouganda. Le pillage de l’or noir africain et les réseaux de la « pompe-Afrique » ne sont pas près de disparaître.

En bonne position dans ce palmarès des pilleurs, figure Areva, détenu à 87 % par l’État français. Depuis les années 1960, le Niger a été forcé de passer des accords avec la France pour l’exploitation de son uranium, indispensable à l’énergie nucléaire. L’uranium représente 70 % des exportations du Niger, mais il ne contribue que pour 5 % au budget du pays. Areva tire depuis des dizaines d’années d’énormes bénéfices de cette exploitation. Son chiffre d’affaires en 2012 s’élevait à 9,3 milliards d’euros, soit près du double du PIB du Niger.

Et il faudrait citer aussi l’exploitation du coton en Afrique. Cette culture, imposée par l’État français dans de nombreuses colonies, a fait la fortune de différents capitalistes français, dont en son temps le roi du textile, Boussac. C’est une entreprise publique, la CFDT (Compagnie française pour le développement des fibres textiles) qui organisa dans les années 1920 le développement de cette culture et eut longtemps le monopole de la fourniture d’engrais et de semences comme celui de la commercialisation de la récolte. Malgré les indépendances, ce groupe a perduré sous différents noms jusqu’à aujourd’hui, en continuant à profiter de la culture du coton en Afrique, pour finir par être privatisé en 2010 et devenir Géocoton, au plus grand profit de ses nouveaux actionnaires.

Il faudrait ajouter la famille Rougier, qui s’occupe de l’exploitation des bois tropicaux au Gabon, au Cameroun et au Congo entre autres. Aujourd’hui, les Rougier possèdent deux millions d’hectares de concessions forestières en Afrique et sept usines de transformation. Leurs liens avec les dictateurs, en particulier les Bongo au Gabon, leur ont permis d’imposer la fin du monopole étatique sur la commercialisation du bois, autant dire d’ouvrir la curée sur ce commerce et sur la dévastation de la forêt tropicale africaine.

Mais l’impérialisme français ne se contente pas de piller les richesses naturelles ou agricoles du continent. Il utilise sa position dominante sur les États pour mettre leur économie en coupe réglée. Bien peu d’Africains ont accès à l’eau courante et, même dans les villes, les coupures d’eau se sont multipliées avec la privatisation des réseaux. Mais s’il en est un qui sait transformer l’eau en or, c’est Bouygues, qui détient, par des filiales, une grande partie des réseaux de distribution d’eau au Sénégal et en Côte d’Ivoire. Bouygues est aussi présent dans l’exploitation du réseau électrique ivoirien et du gaz au large d’Abidjan. À travers un consortium avec ses concurrents Bolloré et Maersk, il a construit le deuxième terminal conteneurs du port d’Abidjan. Mais il étend ses tentacules dans bien d’autres pays comme le Cameroun, le Gabon, le Congo où il a construit 450 km de lignes électriques, et cherche à pénétrer en Guinée. Toujours en Côte d’Ivoire, pour sept millions de personnes, le téléphone c’est Orange. C’est aussi le cas dans dix-huit pays, parmi lesquels l’Égypte, le Maroc, le Sénégal, le Cameroun, l’Afrique du Sud. Une grande partie du système bancaire en Côte d’Ivoire est aux mains de la Société générale, du Crédit agricole, de la BNP et du Crédit lyonnais. Carrefour s’arroge de grandes parts de la distribution au Cameroun, au Congo, en Côte d’Ivoire, au Gabon, au Ghana, au Nigeria et au Sénégal.

Ces groupes se sont taillé des empires grâce aux privatisations imposées par le FMI et aux marchés passés avec les États africains. Mais dans ce domaine l’emprise de Bolloré, surnommé « le dernier empereur africain », est sans égale. Il a profité de l’exploitation des plantations, héritage de l’époque coloniale toujours lucratif. En 2010, le rapport financier de son groupe signalait que les résultats étaient particulièrement bons, en particulier grâce à l’excellente santé du secteur plantation. Après avoir bien exploité, entre autres, le filon du cacao et du caoutchouc, il a obtenu lors des privatisations la concession de Sitarail, la compagnie exploitant l’axe ferroviaire de Ouagadougou à Abidjan. Il a d’ailleurs fait de même au Cameroun avec la société ferroviaire Camrail. Une fois à la tête des chemins de fer, Bolloré a systématiquement développé le trafic des marchandises au détriment des voyageurs. Après les trains, il a étendu son contrôle sur les ports. Fort de ses relations avec Laurent Gbagbo, Bolloré a ainsi obtenu la concession du port d’Abidjan, puis celle du port de Douala grâce au président camerounais Paul Biya. Il possède aussi une trentaine de concessions portuaires, ferroviaires, fluviales en Afrique et la quasi-exclusivité des concessions des ports du golfe de Guinée, de Conakry en Guinée à Pointe-Noire au Congo Brazzaville. Cette mainmise sur la chaîne de transport permet au groupe Bolloré d’étendre son contrôle sur l’acheminement de nombreuses matières premières comme le bois, le cacao, le coton, l’huile de palme, le caoutchouc, le café et de nombreux minerais depuis le cœur de l’Afrique. « Qui tient les grues, tient le continent », expliquait un ancien cadre de l’entreprise en 2006. C’est pour cela qu’on peut parler d’ « empire Bolloré » en Afrique, d’une puissance économique bien plus importante que celle de n’importe quel chef d’État africain. Et un empire prospère de surcroît car, si un quart de son chiffre d’affaires est réalisé en Afrique, le continent représente 80 % de ses profits.

Loin d’être sur le déclin, l’emprise de l’impérialisme français et le pillage systématique des populations se poursuivent. Lors du sommet France-Afrique de décembre 2013, François Hollande affirmait : « La France doit doubler ses échanges avec l’Afrique. » Joignant les actes aux paroles, il décidait la création d’une fondation franco-africaine pour développer le partenariat entre le public et le privé. L’argent public français allait donc servir à aider des groupes capitalistes français à exploiter les travailleurs africains et à piller les richesses de ce continent. Ce n’est pas une nouveauté car il existe ainsi un certain nombre d’établissements publics dont le but est de favoriser l’implantation d’entreprises à l’étranger. Parmi eux, Ubifrance, qui a su profiter du sommet économique évoqué ci-dessus pour ouvrir des bureaux au Sénégal, au Ghana, au Kenya, a longtemps été dirigé par une certaine Véronique Bédague-Hamilius, devenue un actuel bras droit de Valls à Matignon.

Dans la même veine du rôle de l’argent public au service des groupes capitalistes, notons le développement des partenariats public privé (PPP). Le groupe Bolloré put ainsi, après la signature d’un PPP avec le gouvernement congolais, acquérir la concession du terminal à conteneurs du port autonome de Pointe-Noire, pour vingt-sept ans. Et le 10 février dernier c’est Jean-Yves Le Drian en personne qui vint visiter ce nouveau trésor de Bolloré. Eiffage aussi a su profiter des PPP, en construisant les trente kilomètres d’une autoroute Dakar-Diamniadio au Sénégal, dont les péages pour les usagers rempliront encore ses coffres. Quant à Bouygues, il construit un pont à péage à Abidjan.

La guerre est aussi une source d’enrichissement pour les groupes impérialistes. Dans un article récent du journal Les Échos, il était question d’un contrat de 34,7 millions d’euros décroché par Thales et la société Razel-Bec (filiale du groupe Fayat, quatrième entreprise française du BTP) pour la réalisation d’infrastructures dans le cadre de la Minusma, la mission des Nations unies au Mali, qui sert de couverture à l’intervention française. L’ONU ne négociant jamais avec les entreprises privées, seulement avec les États, le gouvernement de Fillon a mis en place France expertise internationale (FEI), une structure rattachée au ministère des Affaires étrangères, pour décrocher des contrats pour les entreprises privées françaises. Et cela s’apparente à de l’aide au développement ! Cyrille Pierre, le directeur de la FEI, a été accueilli pour ses bons et loyaux services auprès des patrons par la nouvelle équipe Valls en avril 2014. Pour servir les intérêts de la bourgeoisie française, rien ne vaut des hommes d’expérience.

L’Etat, le bras armé de l’impérialisme

Ce sont les intérêts de ces grands groupes qui dictent la politique de l’État français en Afrique, comme toute sa politique d’ailleurs. Et ces intérêts nécessitent depuis des décennies que l’armée française intervienne en Afrique. Sans revenir sur les massacres subis par les populations en lutte pour leur indépendance à Madagascar, au Cameroun ou en Algérie, l’armée française n’a pas cessé de provoquer des conflits et des guerres. Elle a été partie prenante de la guerre au Biafra, qui a fait deux millions de morts, des multiples guerres au Congo ex-Zaïre. Elle est intervenue directement au Tchad, au Congo-Brazzaville, au Niger, en Côte d’Ivoire, en Centrafrique à plusieurs reprises, pour défendre un dictateur en place contre des révoltes, ou pour en remplacer un par un autre plus servile. Et parfois les militaires français interviennent directement pour protéger le pillage des richesses par les trusts, comme elle l’a fait pour les sites d’Areva au Niger.

Les troupes françaises sont présentes sur place comme gendarmes de l’ordre impérialiste. L’objectif principal est de tenter de maintenir une stabilité politique dans la zone d’influence française. Mais c’est l’impérialisme lui-même qui engendre l’instabilité politique et sociale par le pillage et la misère auxquels il soumet le monde entier. C’est la domination impérialiste qui porte la grande responsabilité de la situation de violences et de conflits subie par les populations africaines.

Au Rwanda, en 1994, les milices et les soldats qui ont assassiné 800 000 personnes en cent jours avaient été formés et armés par la France qui soutenait le régime organisateur du génocide, afin de défendre la position française contre la concurrence d’autres impérialismes. En Centrafrique, en 2012, c’est avec l’accord de la France que les milices de la Séléka ont renversé François Bozizé, jugé trop indépendant. Michel Djotodia, arrivé au pouvoir après ce coup d’État, n’était qu’un dictateur de faible envergure et ces mêmes milices qui l’avaient porté au pouvoir ont continué à mettre le pays à feu et à sang. C’est pour tenter de mettre en place un régime plus apte à défendre ses intérêts que la France est intervenue une nouvelle fois en Centrafrique. Mais cette intervention a favorisé les milices anti-balaka, adversaires de celles de Djotodia, qui massacrent désormais la population musulmane sous les yeux de l’armée française. Hollande fait des discours sur la protection des populations, mais la France est la principale coupable de la situation de misère dans laquelle vit la population centrafricaine et des massacres actuels fomentés par des troupes armées qu’elle a contribué à faire naître.

Partout en Afrique, la présence de l’armée française engendre le chaos. Chaque intervention militaire engendre de nouveaux conflits, de nouvelles zones de tension, de nouveaux déplacements de populations et de nouveaux massacres. Sans revenir dans le détail sur l’intervention militaire au Mali, il faut rappeler que les groupes armés islamistes qui se sont développés et ont fini par occuper la moitié nord du pays, avaient été largement renforcés par la situation anarchique créée suite au renversement de Kadhafi, en Libye, par une coalition occidentale. Toute la région saharienne s’est retrouvée ébranlée par la présence massive de mercenaires dont les armes proviennent en grande partie de la France. L’intervention au Mali a repoussé les terroristes dans le Sahara. Mais, du coup, les dangers de conflits continuent à exister de la Mauritanie au Tchad en passant par le Niger.

La domination de l’impérialisme crée le désastre sur toute la planète. Le pillage des richesses naturelles et l’oppression des populations sont poussés à un tel niveau que la population subit à travers tout le continent non seulement la misère, mais aussi des violences issues des bandes armées. Derrière tous ces conflits, derrière le développement des guerres ethniques, derrière les exactions des bandes armées, on trouve les intérêts des trusts du diamant, du pétrole, des minerais divers, ceux des bois tropicaux, etc. Et c’est pour la défense de leurs profits, c’est pour maintenir la domination de l’impérialisme, qu’un continent entier est enfoncé dans la barbarie.

(Avec Lutte Ouvrière )

-Les derniers affrontements à la frontière entre la RDC et le Rwanda sont instrumentalisés par les deux régimes pour s’accrocher au pouvoir.

-Les derniers affrontements à la frontière entre la RDC et le Rwanda sont instrumentalisés par les deux régimes pour s’accrocher au pouvoir.