-En 2006, les Congolais écoutaient avec émotion le discours d’investiture de Joseph Kabila, premier président issu d’élections jugées crédibles en RDC.

-En 2006, les Congolais écoutaient avec émotion le discours d’investiture de Joseph Kabila, premier président issu d’élections jugées crédibles en RDC.

L’ex-Zaïre revenait enfin à la vie après une guerre civile qui avait fauché la vie de millions de Congolais, jeté la plupart d’entre eux sur le chemin de l’errance et plongé le pays dans une misère indescriptible.

Dans le même élan, un processus démocratique consensuel né des accords de Sun-City prenait forme. Les Congolais commençaient à se remettre au travail pour rebâtir un vaste pays saccagé par les guerres civiles post-indépendance, la barbarie du régime Mobutu et les atrocités des rébellions dites de libération qui ravagèrent le pays, de 1996 à 2002.

L’espoir fut hélas de courte durée. Le président Joseph Kabila qui bénéficiait d’une large adhésion populaire à son programme dit des « Cinq chantiers » n’est pas parvenu à traduire dans la réalité les immenses attentes liées à la bonne gouvernance, à la construction d’infrastructures et à l’amélioration des conditions de vie de ses compatriotes.

En panne de légitimité

Confrontée à la désillusion populaire, la majorité au pouvoir a vite pris conscience qu’elle ne pourrait plus se maintenir à travers un jeu démocratique franc et ouvert. Elle a levé l’option d’entamer lentement mais sûrement le périlleux périple de la mise en tombeau de la jeune démocratie.

Acte premier : modifier les règles électorales en allant d’un scrutin présidentiel à deux tours à celui à tour unique, à la veille de la présidentielle de 2011. La coalition au pouvoir espérait ainsi voir son champion rempiler face à une opposition qui ne réussissait pas à former un bloc uni.

Grâce à une machine électorale bien huilée par les fraudes massives décriées par tous les observateurs nationaux comme étrangers, Kabila s’offre alors non sans peine un second mandat à la tête du pays. Mandat qui peine à convaincre tant la corruption se généralise, le délabrement des infrastructures se poursuit et pire, l’insécurité endémique dans l’est du pays s’aggrave. En panne de légitimité, toute l’action gouvernementale est plongée dans une inanition fatidique.

Acte deux : asphyxier le cycle électoral, restreindre l’espace démocratique public et jouer la politique du pourrissement sécuritaire. À commencer par la non-organisation des élections locales et provinciales longtemps prévues et sensées faire évoluer la démocratie à la base, en passant par la recrudescence des intimidations des opposants et l’accaparement de l’espace médiatique national, Kabila et les siens semblent avoir tracé leur voie.

On ne fait pas d’élections dans un pays en guerre

L’est du Congo est encore écumé par des hordes de combattants locaux et étrangers qui opèrent en toute impunité, pillent les ressources naturelles, violent les femmes, incendient des villages, massacrent quotidiennement les populations sans qu’aucune réaction conséquente du pouvoir ne soit palpable. Rien sauf des discours du genre : « On ne fait pas d’élections dans un pays en guerre ».

Vers un nouvel ordre constitutionnel ?

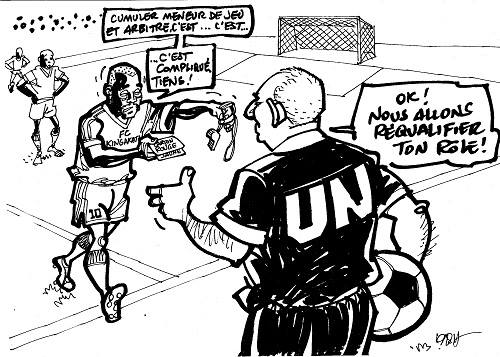

Acte trois : embrigader la classe politique dans une logique de consensus pour le partage du pouvoir et, sans l’avouer, d’un nouvel ordre constitutionnel. Histoire aussi de remettre les compteurs à zéro. À travers les « concertations nationales » dont la suite est connue de tous et le futur « dialogue national ».

Sept partis de la majorité ont ouvertement demandé à Kabila de respecter la Constitution et de ne pas engager la nation sur une voie suicidaire. Et – c’est une première dans le pays -, l’ensemble de l’opposition politique vient de signer une déclaration commune rejetant toute manœuvre qui s’écartarait des dispositions de la Constitution en vigueur. Enfin plus significatif, la très influente Église catholique et de nombreuses organisations de la société civile projettent des « actions d’envergure » pour contraindre le pouvoir à ouvrir l’arène politique et à organiser la présidentielle dans les délais constitutionnels.

La majorité des Congolais ont pleinement conscience que le régime au pouvoir tient à s’y maintenir par tous les moyens, la Constitution ne donnant aucune chance à Kabila pour se représenter en 2016. Une détermination jusqu’au-boutiste qui fait pointer le spectre du retour à la dictature « ventrocentrique » et iconoclaste comme le pays l’a connue pendant les 32 ans du règne de Mobutu. Le peuple congolais se laissera-t-il mener à l’abattoir par un groupe d’individus aveuglés par leurs intérêts égoïstes ? L’histoire nous le dira.