-À deux ans de la présidentielle, le débat sur la réforme de la Constitution se résume à une seule question : Joseph Kabila pourra-t-il briguer un troisième mandat ? À la division de la classe politique répond le silence du président.

-À deux ans de la présidentielle, le débat sur la réforme de la Constitution se résume à une seule question : Joseph Kabila pourra-t-il briguer un troisième mandat ? À la division de la classe politique répond le silence du président.

Pour qui circule de jour sur le boulevard du 30-Juin, ruban triomphal de deux fois quatre voies où se croisent SUV dernier cri et autobus urbains flambant neufs importés d’Égypte, l’avenir paraît radieux. Pour qui se perd la nuit tombée dans les embouteillages de la Chine populaire, où les minicars hors d’âge bondés d’humanité s’engluent dans des hordes de piétons trompe-la-mort le long de l’axe menant à l’aéroport de Ndjili, le présent a les couleurs de la souffrance.

Entre espoir et misère, ainsi vit Kinshasa, cette capitale-Moloch qui engloutit les hommes et les richesses d’un pays-continent dont elle concentre un septième de la population – soit dix millions d’habitants – sans rien lui rendre en retour. Pour les hommes de pouvoir, tenir Kinshasa suffit, mais jamais cette préhension n’aura paru aussi contrastée qu’en ce mois d’octobre 2014, à deux ans tout juste de la prochaine élection présidentielle.

D’un côté, les résultats macroéconomiques affichés par la RDC ont rarement été aussi prometteurs : un taux de croissance de 7 % à 8 %, une inflation maîtrisée, des salaires régulièrement payés et bancarisés pour les fonctionnaires et les militaires, des grands travaux d’infrastructure et des projets agro-industriels à foison, une monnaie stable, des centaines d’écoles et de centres de santé en chantier et un impressionnant plan de réforme globale de la gouvernance issu de l’accord-cadre pour la paix de 2013, dont les engagements ont, en théorie, valeur impérative.

Depuis la défaite des rebelles du M23 dans l’Est il y a un an, la situation sécuritaire s’est elle aussi globalement améliorée. Même si les sécessionnistes du chef “Gédéon” Kyungu Mutanga poursuivent leurs exactions dans le triangle de la mort de l’Est katangais et que les rebelles rwandais et ougandais sévissent toujours dans les deux Kivus, le nombre, le pouvoir d’attraction et la capacité de nuisance des milices prédatrices se sont singulièrement réduits, à mesure que s’accroît le niveau opérationnel des forces armées nationales.

Le boulevard du 30-Juin, à Kinshasa.

© Gwenn Dubourthoumieu / Pour J.A

C’est ce côté plein de la bouteille congolaise que met systématiquement en valeur la promotion gouvernementale, tout en reconnaissant, y compris au plus haut niveau, qu’il est impossible de cacher le côté vide : un déficit social encore béant et un climat d’apnée politique, dont la première conséquence est de tétaniser les opérateurs privés, tout en gelant les investissements extérieurs.

Vers une quatrième République congolaise?

Cette impression d’attente quelque peu paralysante provient de deux facteurs qui s’emboîtent l’un dans l’autre comme une poupée russe. Le premier, c’est ce fameux gouvernement de cohésion aux allures d’Arlésienne, attendu depuis la clôture des concertations nationales il y a un an.

Conforme à la configuration de l’espace politique congolais, où aucune formation n’est en mesure de détenir seule la majorité absolue au Parlement, il est censé regrouper partis du pouvoir et de l’opposition modérée afin de préparer une séquence électorale apaisée, débouchant sur la présidentielle de 2016.

Annoncé pour le 15 septembre, il ne sort toujours pas car sa configuration est liée à la fois à la publication d’un agenda précis des multiples consultations à venir – depuis les communales, les provinciales et les sénatoriales jusqu’aux législatives et à la présidentielle à tour unique – et à l’omniprésence d’un second facteur, capital, envahissant, celui de l’éventuelle réforme de la Constitution.

Le Tout-Kinshasa politique retient son souffle, car nul n’ignore qu’au-delà d’aménagements techniques relativement mineurs et peu sujets à polémique – tels la nationalité ou le mode de scrutin – c’est bien la possibilité ou non pour le président Joseph Kabila de se représenter pour un troisième mandat de cinq ans qui est en jeu. Parmi les proches du chef de l’État, la suppression de l’article 220 de la loi fondamentale adoptée par référendum en décembre 2005 n’est plus un dossier tabou.

Argument de fond : afin que la RD Congo puisse poursuivre son développement, préserver son intégrité territoriale et renforcer sa sécurité, le fils du Mzee doit pouvoir rester aux commandes au-delà de la prescription des “deux mandats et puis s’en va”, considérée comme verrouillée par la Constitution. Fruit d’une situation d’exception (les accords de Sun City mettant fin à la guerre civile), cette dernière a d’ailleurs vocation à être remplacée, via un référendum populaire, par une autre, donnant naissance à la quatrième République congolaise.

Si la trame est identique, chacun joue ici sa partition. Le ministre des Médias et porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga, estime, dans une tribune publiée sur le site jeuneafrique.com qu’”il n’est pas intellectuellement honnête d’affirmer que la possibilité pour un dirigeant de solliciter plus de deux mandats serait assimilable ipso facto à l’avènement d’un système non démocratique”.

Évariste Boshab, secrétaire général du PPRD

© Gwenn Dubourthoumieu / Pour J.A

Secrétaire général du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), leader de la majorité présidentielle – lequel revendique deux millions de militants -, Évariste Boshab assure de son côté que le souverain primaire qui a décidé de verrouiller l’article 220 “peut aussi bien le déverrouiller”. “À moins de croire, ajoute-t-il, que le peuple n’est pas suffisamment éclairé pour opérer des choix conséquents, autant s’en tenir à sa sanction que de décider à sa place.”

“S’ingérer en RD Congo, c’est ouvrir la boîte de Pandore”

Président de l’Assemblée nationale, originaire du Bandundu, le juriste Aubin Minaku insiste de son côté sur le fait que Joseph Kabila est le seul à maîtriser l’équilibre d’un pays toujours volatil, alors que le sécurocrate Kalev Mutond, patron de l’Agence nationale de renseignements, met en avant les piètres résultats de la communauté internationale chaque fois qu’elle a prétendu imposer ses propres règles dans les pays du Sud : “S’ingérer en RD Congo, c’est ouvrir la boîte de Pandore.”

Aubin Minaku, président de l’Assemblée nationale

© Gwenn Dubourthoumieu / Pour J.A

Très à l’aise enfin dans son rôle de voltigeur de pointe, le patron de presse Tryphon Kin-Kiey Mulumba, fondateur du Soft, ministre des Télécoms et des Nouvelles Technologies, se veut encore plus explicite. Il a créé le club de réflexion Kabila Désir, dont le message s’adresse aussi bien à une diaspora traditionnellement favorable à l’opposition qu’aux Congolais de l’intérieur et dont l’antienne interprétée en lingala sur un rythme de rumba par la star Tshala Muana est sans équivoque : “Nous ne sommes pas encore rassasiés de toi Kabila, notre envie de toi n’est pas encore passée.”

Le registre sur lequel opère la garde rapprochée du chef emprunte largement à une récurrence de l’histoire du Congo indépendant : le nationalisme, la volonté d’être enfin maître de son destin, de combattre l’impuissance et la mésestime de soi, de sortir une fois pour toutes de cette culture débilitante de la prise en charge par le monde extérieur des maux qui minent le pays. Un peu à part, mais à part entière dans le carré des gardiens du temple kabiliste, se tient Augustin Matata Ponyo, 50 ans, Premier ministre depuis 2012. En sursis certes, car nul n’ignore que le futur gouvernement de cohésion nationale finira par se faire sans lui, mais toujours droit dans ses bottes.

Le Premier ministre actuel, Augustin Matata Ponyo

© Gwenn Dubourthoumieu / Pour J.A

Dans le jardin qu’il a fait aménager en face de la primature, le long du fleuve, cet ancien cadre de la Banque centrale, originaire du Maniema, économiste passé par le ministère des Finances, a fait ériger les bustes de tous ses prédécesseurs depuis les gouverneurs généraux belges jusqu’à lui-même, en passant par Lumumba, dont l’effigie trône également dans son propre bureau. Mais il a, d’ores et déjà, réservé pour son successeur un socle surmonté… d’un point d’interrogation.

Sa partition à lui, c’est celle de l’excellence et de l’élitisme. Au bureau avant l’aube, il convoque ses visiteurs dès 6 heures du matin et ne déteste pas que cela se sache, fait évaluer les performances des membres de son cabinet par les experts français de KPMG (“ceux qui ont moins de 55 % de taux de satisfaction sont écartés”), porte invariablement une cravate rouge, a refusé de se faire élire député “pour ne pas avoir à siéger dans une telle assemblée” et n’hésite pas à s’opposer aux généraux ou à tel ou tel membre de la famille présidentielle, en délicatesse avec les règles de la bonne gouvernance.

Les bailleurs de fonds attribuent volontiers à Matata, survivant du crash de l’avion qui coûta la vie à l’éminence grise Augustin Katumba Mwanke en février 2012, la paternité des bons résultats macroéconomiques de la RD Congo – en oubliant un peu vite que ce technocrate, qui ne cache guère le mépris que lui inspirent les jeux politiciens, n’est là que par la seule volonté du président (ce qu’il reconnaît d’ailleurs volontiers).

Vital Kamerhe, ancien proche collaborateur du président

© Vincent Fournier / Pour J.A

La politique, une défense d’intérêts particuliers

Les a-t-il trop laissé dire ? C’est possible, car le Premier ministre n’a pas que des amis, surtout dans son propre camp. Et comme à Kinshasa tout se retrouve instantanément dans la rue, il est de notoriété publique que Matata et le ministre du Budget Daniel Mukoko Samba ne se parlent plus – ce dernier est d’ailleurs banni des réunions de cabinet à la primature – et qu’un conflit sérieux l’oppose au président du Parlement, Aubin Minaku.

Lorsque ce dernier a vu à la télévision un film sur les grands chantiers, dans lequel son rival semblait tirer un peu trop la couverture à lui, il en a aussitôt fait part à Joseph Kabila. Lequel a dû convoquer le 7 octobre une réunion du bureau politique de la majorité présidentielle dans sa ferme de Kingakati, à 80 km de la capitale, au cours de laquelle chacun a vidé son sac.

Pour l’occasion, face à des hommes tous plus âgés que lui, le fils du Mzee s’est mué en mwalimu (“instituteur”), gourmandant les uns et calmant les autres. Ce n’est un secret pour personne en effet que les fortes personnalités de l’entourage du chef ne s’entendent guère entre elles, le cas le plus étrange étant celui de son propre conseiller spécial en matière de sécurité, Pierre Lumbi, dont le parti, pourtant membre de la majorité présidentielle, s’oppose à toute révision de la Constitution.

Rien de nouveau dans ce constat certes, mais un impératif : remettre de l’ordre dans la perspective de 2016. Face à Joseph Kabila, dont le score au précédent scrutin présidentiel n’a pas atteint la barre des 50 %, se dresse l’autre moitié du Congo, celle qui vote pour une opposition composite, divisée, mais déterminée. Dans ce maquis de formations scissipares dont les leaders, de par leur comportement et leur positionnement changeants, rappellent chaque jour aux Congolais que la politique ici est d’abord la défense d’intérêts particuliers, se distinguent deux grands pôles : celui qui s’est résolu à collaborer avec le régime en espérant qu’il tire pour lui les marrons du feu et celui dont l’obsession est de s’installer à sa place. Ancien Premier ministre de Mobutu dans les années 1980 et 1990, Léon Kengo wa Dondo, 79 ans, est la figure référente du premier pôle.

L’actuel président du Sénat, qui s’impatiente de voir ses poulains intégrer le haras du gouvernement de cohésion nationale, prône une opposition “républicaine” et modérée, avec un oeil sur sa propre candidature à la présidentielle – une perspective qu’il juge “prématurée”, manière de signifier qu’il ne l’exclut pas. Sa position dans le débat sur la Constitution est toute en nuances : “Je suis contre une révision du texte en vigueur, en particulier de l’article 220″, explique celui qu’un dazibao accroché au mur de son salon qualifie d’”icône”. “Maintenant, si le camp présidentiel veut une autre Constitution, qu’il le dise clairement, nous en discuterons.” Toujours laisser une porte ouverte à double battant, côté pouvoir comme côté opposition, ainsi est Kengo.

Interrogé sur un éventuel glissement du calendrier électoral, hypothèse de rechange fréquemment évoquée à Kinshasa et qui aurait pour conséquence de repousser l’échéance suprême à 2018, voire au-delà, le natif de Libenge, sur les rives de l’Oubangui, répond à sa manière : “Le préalable impératif à toute élection, c’est un recensement sur la base duquel sera élaboré un nouveau fichier électoral incontesté.” Dans un pays de 2,3 millions de km², peuplé de 70 millions d’habitants, une telle opération pourrait prendre deux, voire trois ans et être achevée à temps, à condition de la démarrer immédiatement et d’en trouver le financement.

Autant dire que, sans l’avouer, le très consensuel Kengo wa Dondo n’est fermé à aucune éventualité. rupture totale. Cette notion, finalement très bantoue, de la convivialité n’est en rien partagée au sein de l’autre pôle, celui d’une opposition radicale en totale rupture avec le pouvoir. Difficile de s’y retrouver dans l’entrelacs mouvant des sigles et appellations de ceux dont le but essentiel est de “dégager” Joseph Kabila.

À moins d’être initié, l’éventail formé par sa soixantaine de partis ou associations de la société civile est en effet indéchiffrable. Mieux vaut donc s’attacher aux personnes, chaque parti ou front étant en l’occurrence un regroupement régional, voire familial, autour d’un entrepreneur politique. Jean-Pierre Bemba et Étienne Tshisekedi durablement hors-jeu, le premier pour crimes de guerre dans une cellule de la Cour pénale internationale et le second pour cause de grand âge et de maladie dans un appartement bruxellois, place à la nouvelle génération des anti-Kabila irréductibles.

>>> Lire auss: l’interview de Félix Tshisekedi

Félix Tshisekedi qui fait partie du camp de l’opposition

© Gwenn Dubourthoumieu / Pour J.A

Du vibrionnant Vital Kamerhe, ancien “attaquant de pointe” polyglotte de Joseph Kabila passé par la présidence de l’Assemblée nationale avant de couper le cordon ombilical, au fils à papa Félix Tshisekedi que sa maman aimerait tant voir succéder au “líder máximo” à la tête de l’historique Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS), en passant par un autre “fils de”, Nzanga Mobutu, sans oublier l’homme d’affaires et ancien collaborateur du groupe pétrolier ExxonMobil Martin Fayulu et une dizaine d’autres leaders, cette opposition-là ne communie que dans l’intransigeance : on ne touche pas à la Constitution et Joseph Kabila Kabange – considéré comme “illégitime” depuis la présidentielle de 2011 – est prié de faire ses valises dans deux ans.

Destination, si l’on suit dans sa démarche passablement surréaliste le trio Tshisekedi-Kamerhe-Fayalu, qui a adressé en juillet une demande en ce sens au Conseil de sécurité de l’ONU : la Cour pénale internationale (CPI), pour “crimes contre l’humanité”, rien de moins. Tous, évidemment, ne sont pas d’accord avec cette guerre à outrance : Samy Badibanga, qui préside le groupe des députés UDPS au Parlement (une participation aux institutions qui lui vaut d’être quasi excommunié par le clan Tshisekedi) juge ainsi “aberrant” ce recours à la CPI et insiste au contraire pour qu’après son départ du pouvoir Joseph Kabila soit nommé sénateur à vie et entouré de toutes les garanties d’immunité nécessaires.

Le cardinal Monsengwo

© Gwenn Dubourthoumieu / Pour J.A

Cet opérateur privé, qui a monté une belle affaire d’import-export entre Bruxelles et Kinshasa, plaide également pour une direction collégiale de son parti, seule à même de recoller les pièces du puzzle UDPS après l’effacement de son fondateur. Compliqué… cénacle. Pour fédérer cette opposition au sein de laquelle on retrouve tout et son contraire – patriotisme, xénophobie, népotisme, démocratie, tribalisme, violence et non-violence – une autorité morale est apparue ces derniers mois, à la fois masquée et omniprésente : le cardinal Laurent Monsengwo. Ce prélat de 75 ans, originaire du Bandundu et membre du cénacle fermé des conseillers du pape François chargé de réformer la Curie romaine, a toujours été une éminence très politique.

L’archevêque de Kisangani qui présida la Conférence nationale puis le Haut Conseil de transition au cours des années 1990, l’homme qui fit plier Mobutu, a conservé de cette période la nostalgie des faiseurs de rois et une défiance à l’égard de tout pouvoir qui n’aurait pas la bénédiction de l’Église. Contrairement à Kengo wa Dondo puis à Jean-Pierre Bemba, qui tous deux eurent les faveurs du prélat, Joseph Kabila n’est pas catholique, mais fidèle de l’Église du Christ au Congo, d’obédience protestante, et son épouse, Olive, fréquente les Églises du Réveil.

Olive Lembe Kabila, lors d’une marche pour les droits des femmes, en 2010.

© Gwenn Dubourthoumieu / AFP

Le couple n’est donc pas de ses ouailles, au point qu’il a pris le risque à la mi-septembre de faire publier depuis Rome, via la conférence épiscopale nationale du Congo, une lettre cinglante de défiance à l’encontre de tout projet de réforme de la Constitution, lue à travers toutes les églises du pays. Un risque, car en déplaçant ainsi la chapelle du centre du village, le cardinal a fait ressurgir le vieux clivage est-ouest parmi les quelque 28 millions de catholiques du Congo : au Katanga, au Maniema, dans les deux Kivus et dans une partie de l’Oriental, les évêques et les fidèles grognent.

“Monsengwo est en rupture avec tout ce qui, de près ou de loin, apparaît comme lié à Kabila”, commente un diplomate en poste à Kinshasa. “Il entretient ainsi des rapports exécrables avec le président de la Commission électorale nationale indépendante, l’abbé Malu Malu, pourtant son subordonné et qui le lui rend bien. En réalité, le principal opposant au président, c’est lui. Mais son parti, l’Église, n’est pas uni.” Une médiation entre les deux hommes est-elle encore possible ? Le président congolais Denis Sassou Nguesso, dont le cardinal est très proche, serait dit-on disponible pour la mener. Joseph Kabila est, comme on l’imagine, demandeur.

Mais celui qui fut en son temps le premier Africain docteur en écritures saintes à Rome et dont le frère, François Kaniki, sénateur proche de Kengo wa Dondo, est un homme d’affaires prospère de la capitale, est un personnage altier et parfois immodeste qui, il y a dix ans, déclarait que son pouvoir ecclésiastique était “mille fois supérieur au pouvoir politique”. Il n’était alors qu’archevêque. Désormais revêtu de la pourpre cardinalice, Laurent Monsengwo Pasinya, l’enfant de Mongobelé, a dû multiplier ce chiffre par dix…

Joseph Kibula et John Kerry, secrétaire d’Etat américain, au Palais de la nation, en mai 2014.

© Saul Loeb / AFP

La communauté internationale sur la même ligne que l’opposition congolaise

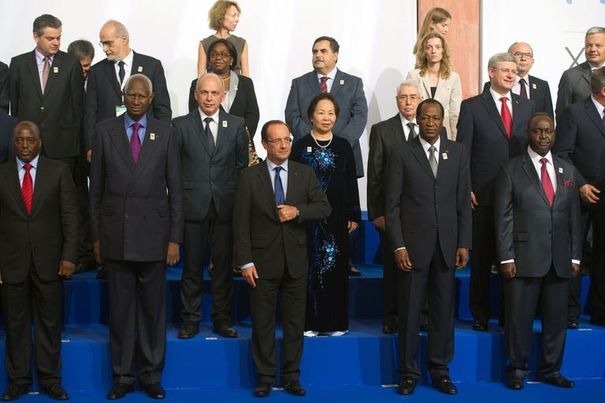

Reste, bien sûr, la communauté internationale, acteur majeur en RD Congo depuis l’indépendance, pour le meilleur comme pour le pire. À y voir de loin, elle est sur la même ligne que l’opposition : on ne touche pas à la Constitution. À y regarder de plus près, les choses sont moins simples. Certes, les Américains et en particulier l’envoyé spécial de Barack Obama pour la région des Grands Lacs, Russ Feingold, ancien sénateur et archétype de l’aile gauche du parti démocrate, ne cachent pas leur détermination de voir Joseph Kabila se retirer du pouvoir à l’issue de la prochaine élection.

Les Britanniques et les Belges estiment eux aussi qu’on ne change pas les règles du jeu au milieu de la partie, mais ils y mettent les formes et se refusent à faire de la RD Congo un cas d’école. Les Français, eux, ne disent rien publiquement, même s’ils partagent en off un souci identique. “Le président Hollande n’évoque ce type de sujet avec ses pairs africains que lorsque ces derniers l’abordent en premier”, confie-t-on à l’Élysée.

Résultat : lors de la dernière visite de Kabila à Paris en mai, il a été question de Total, d’Air France, d’Orange ou de GDF-Suez beaucoup plus que de politique. Confortés par la position de non-ingérence de la Chine, de l’Inde et du Brésil, encouragés par l’amorce d’un “front du refus” aux injonctions occidentales mené par l’Afrique du Sud, l’Angola et l’Union africaine, les dirigeants congolais savent très bien que les immenses richesses de leur pays interféreront toujours avec les discours des étrangers, y compris les plus radicaux.

Ambassadeur itinérant très proche de Kabila, dont il est un peu le sherpa à l’international, Séraphin Ngwej vit presque quotidiennement cette étrange schizophrénie diplomatique : “Ce que nos interlocuteurs disent le jour, ils ne le répètent pas la nuit. Une fois les micros débranchés, le discours n’est plus le même.”

Il apparaît ainsi de plus en plus évident que les partenaires occidentaux de la RD Congo pourraient s’accommoder d’un glissement du calendrier démocratique, le temps d’établir un nouveau recensement, le temps aussi de réunir les quelque 750 millions de dollars (plus de 590 millions d’euros) nécessaires au financement de la séquence électorale.

En ce mercredi 8 octobre, après avoir inauguré une nouvelle aile du mythique Grand Hôtel, Joseph Kabila décide de rentrer à pied chez lui. Située à quelques centaines de mètres de là, sur une petite presqu’île noyée de verdure et léchée par les eaux du fleuve nourricier, sa résidence n’a rien du palais qu’habitait Mobutu. Un court de tennis, une piscine, quelques jeux de plein air pour Laurent-Désiré, 6 ans, le cadet de la famille et un dispositif de sécurité somme toute léger par les temps qui courent.

Joseph Kabila en route vers 2016

À quoi pense-t-il, cet homme de 43 ans, alors qu’il marche sur le ruban de goudron ensoleillé, entouré de ses gardes du corps ? À la prédiction du prophète Simon Kimbangu, “l’envoyé du Dieu tout-puissant”, le pape de Nkamba, réduit au silence par les colons et qui affirma un jour de la fin des années 1940 que le quatrième président du Congo libéré serait un homme jeune et qu’il accomplirait des miracles ?

À l’impossibilité de gouverner un pays-continent gangrené par des décennies de mégestion érigée au niveau des beaux-arts et où, toujours, quelque part, il se passe quelque chose de répréhensible que les ONG et les “nokos” blancs ne manqueront pas de relever, eux dont les convoitises ont fait tant de mal ? Ou, plus prosaïquement, est-il en train de calculer les prochains épisodes de la stratégie combinatoire qui le conduira vers 2016 et peut-être au-delà ?

Il y a quelque chose d’asiatique autant que d’africain derrière le masque impénétrable de celui qui pratique la politique à la manière d’un joueur de go. L’adversaire n’est pas pour lui un ennemi que l’on écrase, mais une force que l’on encercle, que l’on paralyse, que l’on étouffe. La gestion du temps et du silence joue ici un rôle capital, et tant mieux si celui qui vous fait face de l’autre côté du tablier vous sous-estime – ce qui a longtemps été le cas.

Quels que soient les signes avant-coureurs donnés par ses partisans dans le sens d’une candidature annoncée, laquelle pourrait être rendue possible dès l’année prochaine via un référendum sur la Constitution, que le camp présidentiel n’envisage pas un instant de perdre, Joseph Kabila ne se prononcera donc sur ses propres intentions qu’au dernier moment – sans doute pas avant juin 2016, soit à six mois de l’échéance officielle.

À moins que tout bouge encore pour que rien ne change et que le calendrier dérape. Une seule chose est sûre, en réalité : rien ne pourra se faire contre cet homme qui tient l’armée “utile”, contrôle les provinces – y compris le riche Katanga dont le gouverneur, Moïse Katumbi, a un pied de part et d’autre de l’échiquier politique – et commence à se constituer un bilan présentable tout en étant le seul à pouvoir réunir les 30 millions de dollars (minimum) requis pour mener en RD Congo une campagne électorale digne de ce nom. Rien sans lui, certes. Avec lui ? C’est une autre histoire, dont seuls les génies du fleuve détiennent la clé.

Par François Soudan

Jeuneafrique

-Après plus d’une année d’attente, le gouvernement de “cohésion nationale” a été mis en place dimanche tard dans la nuit. Outre la confiance renouvelée au Premier ministre Matata Ponyo, voici les premiers enseignements à tirer de cette nouvelle équipe gouvernementale.

-Après plus d’une année d’attente, le gouvernement de “cohésion nationale” a été mis en place dimanche tard dans la nuit. Outre la confiance renouvelée au Premier ministre Matata Ponyo, voici les premiers enseignements à tirer de cette nouvelle équipe gouvernementale.