Traduit par Direct.cd

17 MAI 1997-17 MAI 2014 : 17 ANS DEJA !

Fête de Libération, fête des Fardc

–Entré dans l’histoire comme date de Libération au lendemain de la guerre de l’Afdl menée contre la dictature instaurée par le régime monopartiste du Mpr Parti-Etat, le 17 mai – symbole de la Révolution Pardon prônée par Mzee Laurent-Désiré Kabila – est devenu la journée commémorative des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Fardc. Ce 17 mai 2014 a de singulier et de solennel la confirmation de la montée en puissance de l’armée nationale observée principalement avec la victoire incontestée et incontestable des militaires congolais sur les forces négatives à l’origine de l’insécurité à l’Est du pays dont le M.23. Il est vrai que la Brigade d’intervention de la Monusco (Bim) composée de militaires tanzaniens, sud-africains et malawites a contribué à cette victoire. Tout comme il est vrai que la Bim, elle-même, a dû faire confiance aux Fardc pour mener la grande offensive étalée sur sept jours, soit du 25 octobre au 2 novembre 2013. En d’autres mots, sans la bravoure des militaires congolais, la guerre serait encore-là..

–Entré dans l’histoire comme date de Libération au lendemain de la guerre de l’Afdl menée contre la dictature instaurée par le régime monopartiste du Mpr Parti-Etat, le 17 mai – symbole de la Révolution Pardon prônée par Mzee Laurent-Désiré Kabila – est devenu la journée commémorative des Forces Armées de la République Démocratique du Congo, Fardc. Ce 17 mai 2014 a de singulier et de solennel la confirmation de la montée en puissance de l’armée nationale observée principalement avec la victoire incontestée et incontestable des militaires congolais sur les forces négatives à l’origine de l’insécurité à l’Est du pays dont le M.23. Il est vrai que la Brigade d’intervention de la Monusco (Bim) composée de militaires tanzaniens, sud-africains et malawites a contribué à cette victoire. Tout comme il est vrai que la Bim, elle-même, a dû faire confiance aux Fardc pour mener la grande offensive étalée sur sept jours, soit du 25 octobre au 2 novembre 2013. En d’autres mots, sans la bravoure des militaires congolais, la guerre serait encore-là..

Le succès était à la fois si évident et mérité que l’arsenal abandonné à Chanzu dans la précipitation par des éléments du M.23 et leurs parrains a convaincu les observateurs de la volonté et de la capacité des forces négatives de mener en territoire congolais une guerre longue, même impopulaire. Heureusement que du côté gouvernemental et de la Monusco, il y a eu aussi la volonté et la capacité de l’écourter et de la liquider.

Les historiens s’accordent sur ce point précis : depuis l’Indépendance, la victoire des Fardc est la première qui soit conquise au pays même par une armée gouvernementale agissant en esprit d’équipe, sous la conduite de son Commandant suprême en la personne du Président de la République Joseph Kabila Kabange.

Effectivement, les sécessions du Katanga et du Sud-Kasaï, les rébellions de Stanleyville, du Kwilu et de Bukavu et les guerres du Shaba (I et II) sous la 1ère et la 2ème République avaient connu la participation des forces internationales (Onuc, Belgique, Etats-Unis, France, Maroc etc.). Mais, il n’y avait pas localement une action déterminante dans le chef des forces gouvernementales.

Aussi, la victoire des Fardc appelle-t-elle à des encouragements, surtout quand on sait qu’elle venue en concrétisation de la recommandation des Concertations nationales, qualifiée à juste titre de “cardinale” par le Chef de l’Etat dans le discours sur l’état de la Nation du 23 octobre 2014, deux jours avant la contre-offensive des Fardc enclenchée en en réaction à l’offensive du M 23.

Pistes politique, diplomatique et militaire

A propos de ces assises, le Président Joseph Kabila a fait allusion à la réflexion des Concertateurs sur “la problématique des groupes armés nationaux et étrangers encore opérationnels sur notre territoire ” et ” les conséquences néfastes de leur présence sur notre sol, aux plans politique, économique, humanitaire, social, sanitaire et écologique“, cela non sans évaluer tous les “programmes correspondants de désarmement, démobilisation, intégration/réintégration, réinsertion sociale et rapatriement“, allant jusqu’à proposer “des améliorations pour les programmes en cours et à venir “.

Aussi, a-t-il souscrit à la recommandation imposant aux groupes armés le seul choix raisonnable de déposer les armes et de se rendre aux Fardc, à défaut d’y être contraints par la force. D’autant plus qu’il en va du devenir de la RDC menacée de balkanisation.

Pour faire face à ce danger réel, le Chef de l’Etat a eu la sagesse de préconiser trois pistes : la politique (dont les Concertations nationales comme dernière initiative en date après le Dialogue intercongolais), la diplomatique (sa présence à toutes les assises où se négocie la paix pour son pays) et la militaire (la réforme des Fardc).

Cette foi dans les trois pistes est fondée sur la nécessité d’atteindre l’objectif premier de son pouvoir : le développement du pays. ” …pour moi (…) dès lors qu’une partie du territoire national se trouve en péril, c’est toute la République Démocratique du Congo qui est concernée et interpellée. C’est tout son développement qui est hypothéqué. Car, sans paix, sans sécurité, tout effort de développement n’est qu’illusion“, dira-t-il dans son discours sur l’état de la Nation du 15 décembre 2012.

Cette paix et cette sécurité sont tributaires de l’efficacité de l’armée nationale.

Fardc : armée à la fois en formation et en guerre

Or, l’histoire de l’armée congolaise post-17 mai 1997 renseigne que la Révolution menée par Mzee Laurent-Désiré Kabila se retrouve, à son avènement, avec deux armées elles mêmes composites :

– d’un côté, les Kadogo venus dans les rangs de l’Afdl. Ils coalisent avec des éléments issus notamment du Prp (Parti révolutionnaire du peuple), du Cndr (Conseil national de la résistance pour la démocratie), du Mrlz (Mouvement révolutionnaire pour la libération du Zaïre) et de l’Adp (Alliance démocratique des peuples) auxquels s’ajoutent, entre autres, les éléments issus des ex-Gendarmes katangais et du Flnc (Front de libération nationale du Congo),

– et, de l’autre côté, les ex-Faz (Forces armées zaïroises). Elles sont en pleine décomposition en ce que les éléments évoluant dans la Dsp (Division spéciale présidentielle) et la Gaci (Garde civile) se dispersent dans la nature pendant que d’autres militaires, victimes soit d’ethnotribalisation, soit de politisation, se démobilisent d’eux-mêmes.

Ainsi se constituent les Forces armées congolaises (Fac) entre le 17 mai 1997 (date d’avènement de l’Afdl) et le 30 juin 2003 (date d’enclenchement de la Transition issue du Dialogue intercongolais).

Avec la guerre du 2 août 1998, apparaissent les branches armées du Rcd et du Mlc, et plus tard du Rcd/Kml et du Rcd/N. Elles font face, à l’époque, aux vrais patriotes Maï-Maï.

La guerre de l’Ituri voit surgir, entre 2001 et 2003, les groupes armés Upc, Pusic, Arp, Fipi, Fapc, Flc, Fni, Fpdc et Frpi.

Viennent plus tard les groupes armés signataires des Actes d’Engagement de Goma conclus en janvier 2008 aux termes de la Conférence sur la Paix, la Sécurité et le Développement au Nord-Kivu et au Sud-Kivu : Cndp, Pareco, Maï-Maï Kasidien, Maï-Maï Kifuafua, Maï-Maï Vurondo, Maï-Maï Mongol, Maï-Maï Ruwenzori, Ujps et Simba.Fin avril-début mai 2012 apparaît le M.23.

Les événements survenus sur le terrain des opérations militaires au Nord-Kivu avec la défaite du M.23 révèlent l’existence d’une quarantaine de groupes armés nationaux et étrangers dont une trentaine rien que pour la RDC, la dizaine d’autres se répartissant entre l’Ouganda, le Rwanda et le Burundi.

Conséquence : les Fardc sont, on peut le dire sans se tromper, la seule armée au monde qui soit à la fois en formation et en guerre; ce qui rend hypothétiques l’unité et l’esprit de corps sans lesquels, cela va de soi, une armée n’a pas d’âme.

La RDC est probablement, voire certainement l’unique pays au monde à se retrouver avec le défi de constituer sous pression une armée moderne, républicaine et forte à partir d’une fusion d’éléments hétérogènes, disparates et dont certaines sont encore ennemies la veille.

Dans leur histoire, peu importe qu’elle soit millénaire ou centenaire, des pays membres du G 8 ou du G 20 n’ont jamais eu à faire face à pareil défi.

La RDC est donc le premier pays membre des Nations Unies, de l’Unité africaine, de la Sadc, de la Ceeac, du Comesa, de la Cepgl et de Cirgl à intégrer dans les Forces gouvernementales autant de branches armées; certaines étant même qualifiées de forces négatives dans des déclarations officielles de ces institutions.

Président de la République et Commandant suprême

Comment alors se comporte le Président Joseph Kabila Kabange face à toutes ces situations qui sont autant de défis à relever ?

La vérité établie et la réalité admise est que de tous les acteurs politiques congolais majeurs intéressés directement par la question militaire, il est celui qui, depuis l’avènement de l’Afdl en mai 1997, continue de croire dans la capacité de régénération de l’armée nationale même lorsque celle-ci, par moments, semble ne pas rassurer…

On peut se référer aux réactions qui s’observent autour des rapports des ONGDH et d’innombrables ravages médiatiques de nature à la discréditer. A l’extérieur comme à l’intérieur de la RDC, certains acteurs politiques et certains activistes de la Société civile profitent de la publication de ces rapports pour, en réalité, démobiliser, démotiver les Fardc pourtant en croisade quotidienne pour défendre la Nation et le peuple. Subtilement, ils agissent comme s’ils les incitent à ne pas assumer leurs obligations constitutionnelles en temps de guerre ou en temps de paix.Car, si en temps de guerre, ces obligations consistent, selon l’article 187 de la Constitution, à “défendre l’intégrité du territoire national et les frontières“, en temps de paix, elles consistent à participer “au développement économique, social et culturel ainsi qu’à la protection des personnes et de leurs biens“.

Il faut préciser que les Fardc sont régies par la Loi n°11/012 du 11 août 2011 portant organisation et fonctionnement des Forces armées. A son article 9, la loi reconnaît la qualité de Commandant suprême des Forces armées au seul Président de la République. Cet article fixe les prérogatives du Chef de l’Etat dans le fonctionnement de l’armée congolaise. En raison de son mandat acquis du suffrage universel direct du 28 novembre 2011, Joseph Kabila Kabange exerce évidemment cette fonction déterminante.

En ce jour anniversaire des 17 ans de la Révolution-Pardon, la fête de Libération est aussi la fête des Fardc.

Le double événement requiert le salut de la Nation.

Omer Nsongo die Lema

Extrait de l’ouvrage ” Joseph Kabila : précurseur des pistes politique, diplomatique et militaire“

Mme Justine Kasa-Vubu, l’ancienne représentante de l’UDPS au Benelux, semblait promue à un bel avenir politique. Pourtant aujourd’hui, elle passe inaperçue malgré son incessante activité. Qu’est-ce qui explique ce passage au désert ? Tentative de réponse.

A 63 ans passés, les beaux jours de Justine Kasa-Vubu seraient-ils déjà derrière elle ? Sinon, comment expliquer le mutisme prolongé de cette ancienne passionaria de l’UDPS réputée bruyante. Tout porte à croire que son entrée au gouvernement AFDL en 1997 aurait fait plus de mal que de bien à sa carrière politique.

Aphone ? L’ex-représentante de l’UDPS au Benelux n’est pas de cet avis. Elle n’est pas d’accord même si une simple référence d’elle qui soit “récente” dans CongoIndependant.com est à trouver à la rubrique “Que sont-ils devenus ? ” laquelle date de 2010. Il n’empêche, au lendemain des Concertations Nationales d’octobre 2013, Le Potentiel s’est vu obligé de lui poser quand même cette embarrassante question : “Depuis douze ans, vous ne vous êtes jamais manifesté, ni n’avez exprimé un point de vue sur la marche du pays. Qu’est-ce qui explique ce silence ? “

Réponse de l’intéressée: “Je pense que n’aviez pas été attentif aux initiatives que j’ai pu prendre. Il y en a eu pas mal ces dernières années“. Et Mme Kasa-Vubu d’énumérer ces “initiatives” : “des déclarations critiques au sujet de la CENI“, sa participation aux “présidentielles de 2006 “, la “création de sa formation politique“, le Mouvement des Démocrates (MD), etc. Lorsqu’un politique pense être “actif” alors que les media ne le “remarque” pas, c’est que tout simplement celui-ci prêche dans le désert et que personne ne l’écoute. Question : qu’est-ce qui a pu rendre nulle la “visibilité” de cette femme autrefois flamboyante ?

Des convictions politiques éphémères. Assumer des responsabilités à un haut niveau dans une formation politique d’opposition et passer du jour au lendemain avec armes et bagages dans le camp au pouvoir n’est pas nouveau dans le milieu politique congolais. Cette démarche singulière est plutôt mal perçue par l’opinion en général. Au Congo, elle a un nom :” vagabondage politique“. MM. Ngunz a Karl-i-bond, Birindwa, Fréderic Kibassa Maliba, Marcel Lihau, Ngalula Mpandanjila, Dikonda Lumanyisha, Olivier Kamitatu entre autres, en savent sans doute quelque chose, eux qui y ont laissé leurs plumes.

Aux yeux de beaucoup d’observateurs nationaux, Justine Kasa-Vubu était une “femme de fer“, une femme de conviction et des principes, promue à un bel avenir politique. De manière générale, on s’attend à ce que ceux qui ont des convictions les gardent pour longtemps. Qu’a fait celle qui ne cesse de clamer, en mémoire de son père avoir “un héritage politique à défendre” ?

Avant l’arrivée de l’AFDL, cette spécialiste de grandes formules jasait: “Après avoir subi un Président-Fondateur [Marechal Mobutu], je ne veux pas d’un Président-Libérateur [Laurent-D. Kabila]”. Mais en seulement quelques semaines, son discours vira à 190 degrés, au point de se dédire lors d’un entretien avec la journaliste belge Colette Braeckman: “Jamais je n’ai vu une dictature combattue avec succès par une lutte non armée“.

Ce qu’elle démontrait c’était ceci en fait: la stratégie de l’UDPS ne marche pas ; celle qui tient, c’est celle de l’AFDL. Contre l’avis de la direction de son parti (UDPS) et “après une mûre réflexion“, elle entra au gouvernement de LD Kabila où elle obtint le poste de ministre de la Fonction publique. Mais après seulement deux petits mois, elle en fut éjectée pour être nommée cette fois “ministre-résident” à Bruxelles. Là aussi, elle ne dura pas avant d’être évincée. Mais pour qui la connait, Mme Kasa-Vubu n’avait pas dit son dernier mot.

Plus combative que jamais, elle revint en 2006 pour prendre part aux présidentielles. Pour elle, il était temps de cueillir les fruits de son activisme politique. A ce sujet, c’est au quotidien Le Soir qu’elle déclarait le 14/08/1999 ceci: “J’ai pris beaucoup de risques en acceptant de travailler avec Kabila (…) et ces risques ont été payants en matière de notoriété“. Erreur de calcul ou naïveté ? Pour tout dividende, elle n’y obtint que 0,44% au premier tour, ce que ses ennemis politiques s’empressèrent de considérer comme le “ prix de sa traitrise “. Mais avant cela, toujours égale à elle-même, elle avait eu le temps de régler ses comptes avec L.D. Kabila dans un livre vindicatif titré “Douze mois chez Kabila” dans lequel l’ancienne ministre décrit le président LD Kabila comme un “maquisard” !

Avait-elle eu le temps de tirer leçon de ses “errements” ? Tout récemment, après une longue disparition de la scène politique, on l’a revu aux Concertations Nationales. Et la journaliste belge Marie-France Cros de La Libre Belgique de lui reprocher ses reniements à l’émission “Le Bar de L’Europe” le 14/01/2014 en ces termes: “Vous aviez dit que vous n’y participeriez que si on parlait des élections frauduleuses de 2011. On n’a pratiquement pas parlé de ces élections frauduleuses“. Une fois de plus elle a démontré que ses propres convictions n’étaient qu’éphémères.

Son bref passage aux affaires a laissé un bilan mitigé. Deux mois au ministère de la Fonction Publique, quelques mois à l’ambassade de la RDC à Bruxelles : voilà le parcours de Justine Kasa-Vubu au gouvernement. Qu’en retenir ? Dans un article intitulé “les aventures de Justine au Congo“, Collette Braeckman écrivait en mars 1998 qu’il existait “Un malaise à l’Ambassade de Bruxelles où l’on reprochait à l’ambassadeur d’avoir pris pour conseiller personnel son époux (…), et de ne pas régler les traitements du personnel engagé précédemment“.

A ces accusations, Mme Kasa-Vubu répondit sans tenir sa langue dans la poche: ” Outre qu’il [son mari] était compétent, j’ai préféré le choisir lui, plutôt qu’un autre, car je savais qu’on allait m’accuser de coucher avec mon conseiller. (…) J’avais droit à un cabinet. En n’engageant que mon mari, j’ai fait faire des économies à l’Etat”.

Avec son ministre de tutelle de l’époque (Bizima Karaha), les rapports étaient tendus. A ce sujet le Soir écrit que “se méfiant du titulaire des Affaires Etrangères, Bizima Karaha, Mme Kasa-Vubu soupçonnait des complots contre sa personne et refusa d’accréditer quatre nouveaux diplomates qui lui avaient été envoyés depuis Kinshasa mais qu’elle considérait comme des espions“. Quant au ministère de la Fonction Publique, “elle fut submergée par une tâche débordante“.

Quelques mois aux affaires, c’est très peu pour se faire une idée plus globale d’une politicienne de la trempe de Justine Kasa-Vubu. Il n’empêche, en relisant la presse belge de l’époque, il n’y est fait mention que de “conflits” avec LD Kabila, “heurts et malentendus” avec M. Bizima Karaha, ministre des Affaires étrangères, “soupçons et états d’âme” à Bruxelles. En peu de mots, il ne serait pas exagéré de dire que son bilan est plutôt mitigé. Une fois à la gestion des affaires du pays, celle qui clame “je veux que mon pays avance“, l’a-t-elle un tant soit peu fait avancer?

Ses revirements politiques et ses conflits familiaux ont désorienté sa base électorale. Au lendemain de sa sortie du gouvernement, Justine Kasa-Vubu déclarait “s’être rendu compte qu’une partie de la population trouvait substance en ma personne, en ma sensibilité différente en tant que femme“. Ce constat était-il basé sur la réalité du terrain ou le fait des rapports flatteurs lui transmis par des collaborateurs très zélés ? Toujours est-il que ses résultats plus qu’humiliants aux présidentiels (0,44%) lui rappelèrent ce qu’elle était devenue : une naine politique.

Et pourtant, il faut se rendre à Singini, à Boma et dans le Mayombe, au Bas-Congo, pour voir à quel point les autochtones révèrent l’ancien président Kasa-Vubu. C’était un électorat qui voyait en Justine Kasa-Vubu une “héritière” politique de son père. Mais son revirement qui l’amena à quitter l’UDPS pour l’AFDL, au lieu de servir de catalyseur, l’a plutôt plantée. Mais il n’y a pas que cela.

Le “feuilleton des deux filles Kasa-Vubu” [Justine et son ainée Marie-Rose], ont fait le choux gras de la presse au Bas-Congo depuis 2010. Selon le journal matadien “La Cité“, ces deux sœurs sont en conflit au sujet d’une parcelle située dans la commune Kasa-Vubu à Kinshasa léguée à Marie-Rose par leur père. Le vieux journaliste Ntula écrit que “Justine s’est installée dans la maison et en a fait le siège de son parti politique (MD) sans titre légal“, ce qui a déplu à l’héritière et déclenché une querelle entre les deux. L’affaire fut portée devant la justice qui exigea le déguerpissement de Justine Kasa-Vubu. Mais comme dans un feuilleton digne du film “Dallas” avec la famille Ewing, l’affaire se développa d’épisode en épisode.

Le Potentiel du 08/05/2010 titrait : “Le Tribunal de Boma condamne Justine Mpoyo Kasa-Vubu à 14 mois de servitude pénale principale“. La raison ? “Destruction méchante des photos de famille qui ornaient la maison du feu Kasa-Vubu à Boma“. Il était reproché à l’ex-porte-parole de l’UDPS d’avoir “déchiré systématiquement toutes les photos où sa grande sœur Marie-Rose avait posé avec Joseph Kasa-Vubu“, images considérées comme un patrimoine national. Cette affaire souleva un tollé dans les media locaux qui prirent le parti de Marie-Rose Kasa-Vubu. Même La Cité, journal d’habitude équilibré, s’en est pris à Justine Kasa-Vubu “qui fait de la politique-fiction sans une base réelle“. Qui peut prétendre que toutes ces affaires l’ont grandie ?

Il est dommage qu’à l’âge où elle devrait faire parler d’elle et faire parler son expérience, cette femme pourtant douée apparait aux yeux de nombreux congolais comme une “has been“, comme une femme du passé, qui n’a plus rien à offrir. Son impatience lui aurait-t-elle joué des mauvais tours ?

Par Emmanuel Ngeleka

–Chinese Arms in Conflict Zones

China is hardly alone in transferring arms that eventually are used in African conflicts. Arms from many countries, including the United

States have shown up in these conflicts. Although there is no evidence that China has in recent years been transferring arms to

African rebel groups, Beijing has actively sold small arms and light weapons (SALW) to African governments.

Some African governments transfer these weapons to rebel groups that either serve their interests in neighboring countries or they transfer

them to groups within their own country as Sudan did when it supplied weapons to the Janjaweed in Darfur. Some of the Chinese weapons found

in African conflict zones were purchased on the open market by organizations active in African conflict zones.

Between 2000 and 2003, China delivered by value about 13 percent of all arms to Sub-Saharan Africa; this percentage increased to almost 18

percent between 2004 and 2007. Transfers of small arms and light weapons are especially hard to track; statistics are suspect and

probably understate the amounts for all countries. Since 2000, China delivered SALW to at least twenty-seven of Africa’s fifty-three

countries. Three of the largest recipients–Sudan, Nigeria and Cote d’Ivoire–have experienced significant internal conflict.

China sold a large quantity of weapons to both Ethiopia and Eritrea during their 1998-2000 war. Ethiopia purchased ammunition, light

mortars, AK-47s and vehicles. The ammunition was one-third the cost of its Russian equivalent and just as good. Chinese mortars were

light and easily deployed by two soldiers in rugged terrain making them more appropriate than their American counterparts. Because its

small arms and ammunition are relatively inexpensive, China is becoming the provider of choice for the generic version of the AK-47.

Chinese arms have appeared frequently in the eastern Congo and Rwanda.

According to the Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), the Rwandan army, Hutu militias and the opposition Rwandan

Patriotic Front (RPF) used Chinese weapons, among others. The Rwandan government reportedly purchased them from independent arms dealers.

Those used by the RPF came from Ugandan government stocks. The Hutu militias obtained them from stocks sold initially to the DRC and

Seychelles. Two rebel groups in the DRC also used Chinese weapons.

SIPRI reported that the Mai-Mai organization obtained them from several neighboring countries while Rwanda provided those used by one

faction of the Congolese Rally for Democracy. In one analysis of weapons collected in Ituri District of the DRC, 17 percent were of

Chinese origin. China was Zimbabwe’s primary supplier of arms when it sent troops to the DRC in 1998 in support of Laurent Kabila. The

China National Aero-Technology Import and Export Corporation sold numerous arms to the Taylor regime in Liberia between 2001 and 2003.

China’s most controversial military sales concern Sudan where there have been two major conflicts–the North-South civil war and the crisis

in Darfur. China provided up to 90 percent of the SALW delivered to Sudan between 2004 and 2006. It also delivered more sophisticated

equipment. In terms of all armament deliveries to Sudan, however, China said it is providing only 8 percent of the total. The

government of Sudan reportedly transferred some of these weapons to the Janjaweed militia in contravention of the UN arms embargo. China

also joined other countries in helping Sudan to develop its own weapons manufacturing capacity. Most ammunition used by all parties

in Darfur is manufactured by Sudan or China.

It is important to reiterate, however, that arms from many nations are in use in African conflict zones and by total dollar value China is

not the leading arms merchant to Africa. It may, however, be the largest provider of SALW to Africa.

From:

China’s Involvement in African Conflict Zones

China in Africa

The Jamestown Foundation

The National Press Club – Washington, D.C.

20 May 2009

China’s Involvement in African Conflict Zones

David H. Shinn

Adjunct Professor, Elliott School of International Affairs

The George Washington University

https://sites.google.com/site/davidhshinn/china-s-involvement-in-african-conflict-zones

—

SIBOMANA Jean Bosco

Google+: https://plus.google.com/110493390983174363421/posts

YouTube Channel: http://www.youtube.com/playlist?list=PL9B4024D0AE764F3D

http://www.youtube.com/user/sibomanaxyz999

***Online Time:15H30-20H30, heure de Montréal.***Fuseau horaire

domestique: heure normale de la côte Est des Etats-Unis et Canada

(GMT-05:00)***

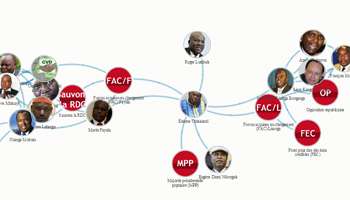

Depuis les concertations nationales tenues entre septembre et octobre 2013 à Kinshasa, l’échiquier politique congolais se recompose en RDC. Objectif des grandes manoeuvres : se rapprocher du pouvoir pour les uns, s’en éloigner davantage pour les autres. Regarder notre schéma interactif pour mieux comprendre.

La configuration politique se redessine en RDC. Depuis la réélection de Joseph Kabila en novembre 2011, les partis d’opposition sont en repositionnement permanent. Des regroupements et coalitions se font et se défont au gré de calculs le plus souvent politiciens et électoralistes. Conséquence : les non-initiés n’y comprennent plus grand-chose.

Entre la Coalition pour le vrai dialogue (CVD) et l’Opposition républicaine, lancé par le président du Sénat, Léon Kengo wa Dondo, au lendemain des concertations nationales tenues du 7 septembre au 5 octobre 2013 à Kinshasa, les opposants congolais surfent indistinctement sur plusieurs autres plateformes : Sauvons la RDC, Forces acquises au changement (FAC), Front pour des élections crédibles (FEC), Majorité présidentielle populaire (MPP), etc.

Si dans l’hémicycle par exemple, l’Union des démocrates mobutistes (Udemo) est alliée du Mouvement de libération du Congo (MLC) de Jean-Pierre Bemba, cela n’empêche pas son leader, François-Joseph Nzanga Mobutu, de faire partie de la CVD ou de Sauvons la RDC, deux groupements politiques pourtant proches de Vital Kamerhe. D’autres opposants qui se déclarent “tshisekedistes” n’hésitent plus non plus à s’afficher avec les détracteurs du leader de l’Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS).

Dans l’architecture actuelle de l’opposition politique congolaise, trois blocs se dégagent : un autour d’Étienne Tshisekedi, un autre autour de Vital Kamerhe et un autre, enfin, autour de Léon Kengo wa Dondo qui réunit l’essentiel des partis d’opposition ayant participé aux concertations nationales et disposés à entrer au gouvernement de “cohésion nationale” annoncé.

Jeune Afrique

-Près de 80 000 ressortissants de la République démocratique du Congo ont quitté Brazzaville depuis le lancement, début avril, d’une chasse aux clandestins et aux délinquants.

-Près de 80 000 ressortissants de la République démocratique du Congo ont quitté Brazzaville depuis le lancement, début avril, d’une chasse aux clandestins et aux délinquants.

La plupart des Congolais, en règle ou non, auraient fui par crainte d’une expulsion violente après des témoignages de graves violations des droits de l’Homme.

Kinshasa,

« Libérés ! Libérés ! Libérés ! » Des centaines de Congolais chantent, sourire aux lèvres, et saluent de la main la foule qui les attend au beach Ngobila, le port de Kinshasa. Tous ont été expulsés ou ont fui le Congo-Brazzaville, ancienne colonie française de 4 millions d’habitants où ils espéraient une vie meilleure.

Finalement, ils n’ont pas fait fortune dans le pétrole, principale richesse du pays, mais survivaient comme femme de ménage, chauffeur de taxi, maçon, commerçant… « Au Congo, tu peux bien manger, bien dormir, mais si tu es Congolais de Kinshasa, ce ne sont que des insultes en cours de route », résume Barnabé, 46 ans, pêcheur.

Des injures, Jenny en a entendu. Elle raconte, assise près d’un gros sac de toile blanc avec sa télévision, ses casseroles et quelques vêtements : « Quand tu pars au marché et que la vendeuse entend à ton accent que tu es de Kinshasa, on t’insulte. » Dans le genre : « Zaïrois, indésirables ! », « Vous êtes trop sales, partez ! » ou encore « Vous êtes venus nous envahir ici ! »

« La gifle des aînés »

Selon certains des 500 000 ressortissants de l’ex-Zaïre, souvent installés au Congo voisin depuis des années, le climat s’est fortement dégradé avec le lancement, le 3 avril, de « mbata ya bakolo », la gifle des aînés en lingala. Dans la ligne de mire de cette opération policière, les étrangers clandestins et les délinquants.

« J’étais bien de l’autre côté, au Congo. Mais des Congolais de Kinshasa sont venus à Brazzaville et ont commencé à voler… Alors, je n’ai rien à dire sur la décision d’expulsion du Congo », se résigne amèrement Mado, une grand-mère de 63 ans au visage à peine ridé, revenue au pays le 30 avril, après huit ans à Brazzaville.

Le Congo a affirmé avoir expulsé moins d’un millier de Congolais de RDC depuis le début de « mbata ya bakolo », or selon Lambert Mende, porte-parole du gouvernement de RDC, Kinshasa, de son côté, estime que 80 000 personnes sont rentrées. En fait, la plupart aurait fui par peur d’être forcées au retour.

D’autant que plusieurs des 5 000 personnes arrivant chaque jour à Kinshasa, accusent la police de Brazzaville d’avoir « déchiré » ou « brûlé » leurs papiers pour en faire des clandestins. D’autres, comme Bienvenu, 21 ans, disent s’être fait arrêter et expulser alors qu’ils allaient régulariser leur situation.

Des Sénégalais et des Centrafricains

« Beaucoup arrivent sans papiers (…) donc dès lors pour établir leur nationalité, ce n’est pas une chose aisée », a dit mercredi à la presse Florian Morier, chargé de projet à l’Organisation internationale pour les migrations. Des étrangers, dont des Sénégalais et des Centrafricains, ont ainsi été envoyés en RDC, a-t-il rapporté.

Au beach Ngobila, un responsable de la Croix-Rouge a recensé un certain nombre de violations des droits de l’Homme. Il raconte que, fin avril, deux femmes ont accouché dans un bateau et que de nombreux cas de coups et blessures sont enregistrés. Plus grave, « il y a un garçon qui était gonflé au niveau de la gorge, comme si on avait essayé de l’étrangler » et « un autre qui a été « repassé » sur le dos et le ventre ».

Il y a aussi des rumeurs persistantes de violences sexuelles, mais jusqu’ici pas un seul cas n’a été signalé à la Croix-Rouge, explique Doris Muyemba, président de cet organisme pour la commune de Kinshasa.

Descendus du bateau, les Congolais qui peuvent s’offrir le déménagement récupèrent leurs effets. Les autres sont dévastés. « Je n’avais pas d’argent pour transporter mes affaires ! Je veux rentrer les prendre ! », pleure à genoux Carine, 24 ans. « Nous sommes venus comme ça, mains vides », lâche Beya, 40 ans, comme anesthésiée.

A la sortie du beach, des bus se succèdent pour emmener les Congolais au stade Cardinal Malula et à la cour de la mairie de Kinshasa. Un policier qui assiste à ce défilé ironise, sourire en coin. « Ils voulaient trouver une vie meilleure, mais voilà… Nous, nous sommes déjà habitués à la famine ! »

Le gouvernement, l’ONU et des ONG assurent tant bien que mal la distribution de nourriture et d’eau, ainsi que la mise en place de latrines. Un peu partout, du linge sèche, des matelas et des bagages sont amoncelés, des abris sont fabriqués avec des pans de plastique ou des pagnes… Dérisoire contre les orages.

Le Congo a reconnu des dérapages

Des hommes jouent aux cartes, d’autres siestent à même le béton, des femmes se font tresser, des mères lavent leurs enfants, font leur lessive ou leur vaisselle à l’aide de seaux et de bassines. Plus loin, des patients consultent le dispensaire improvisé. Pathologies les plus fréquentes : paludisme, diarrhées et, chez les enfants, malnutrition.

Alors que « mbata ya bakolo » pourrait encore durer un mois, Kinshasa muscle ses accusations. « Nos compatriotes subissent des exactions, des extorsions, des tortures et des lynchages de la part de certains éléments de la police et des bandes de jeunes xénophobes » du Congo, dénonce le compte-rendu du conseil des ministres tenu mardi.

Le Congo a reconnu des dérapages. Sentence : 17 policiers radiés. Mais de l’autre côté du fleuve séparant Brazzaville et Kinshasa, des habitants outrés plaident pour une rupture des relations diplomatiques. Les Congolais de Brazzaville craignent d’être pris pour cible, des étudiants installés en RDC ont ainsi préféré rentrer chez eux fin avril.

« Ceux qui commettent des fautes, d’accord, il faut les expulser », commente Bernadette, une Kinoise compatissante. Puis, elle se met en colère et fulmine. « Les autres, est-ce qu’on peut les expulser comme ça ? Donc, bientôt, on va renvoyer la Première dame du Congo, née en RDC et dont les parents sont enterrés ici ? »

RFI

-Les Africains ont-ils la mémoire courte ? Si sélective que des souvenirs patinés leur inspirent le regret d’autocrates déboulonnés ? Ici ou là, on entend s’exprimer la nostalgie d’un Kaddafi, d’un Ben Ali ou même d’un Bokassa…

-Les Africains ont-ils la mémoire courte ? Si sélective que des souvenirs patinés leur inspirent le regret d’autocrates déboulonnés ? Ici ou là, on entend s’exprimer la nostalgie d’un Kaddafi, d’un Ben Ali ou même d’un Bokassa…

L’Homme est un éternel insatisfait. Il imagine souvent qu’il aimerait davantage ce qu’il n’a pas, quand bien même il désira exclusivement ce qu’il a. La femme du voisin n’est-elle finalement pas plus gironde et telle contrée n’est-elle pas un Eldorado à l’herbe plus verte ? L’humain devient même girouette lorsqu’il se met à lorgner sur ce qu’il a déjà eu et lui-même délaissé. En politique, symptomatiquement, les promesses bafouées conduisent aux aspirations les plus improbables, celles des extrémismes, mais aussi celle du retour des anciens régimes. D’ailleurs, n’est-ce pas la démocratie qui porte en elle les ressorts de son autodestruction, en offrant aux citoyens le choix de préférer ces dictatures dont elle les a délivrés et qui, elles, n’offraient justement aucun choix ?

N’est-ce pas la démocratie qui porte en elle les ressorts de son autodestruction ?

“Sous Ben Ali, c’est vrai qu’on ne pouvait pas s’exprimer, mais il y avait du travail pour tous”, déclarait récemment un taximan tunisois. Luxe suprême de la parole libérée où l’on peut exprimer sa préférence d’une époque pendant laquelle on ne pouvait justement pas s’exprimer. Et voilà une société tunisienne en train de se demander s’il faut interdire aux figures du régime déchu l’accès aux candidatures pour les prochaines élections. Nantis d’une nouvelle constitution, les citoyens de la Tunisie républicaine devraient pouvoir voter pour les caciques du régime de Ben Ali.

Ça ne devrait pas être le cas en Égypte où un tribunal des référés du Caire vient d’interdire aux pro-Moubarak de se présenter aux élections législatives. Hosni Moubarak déclarait pourtant, en juillet 2013, que “le peuple a déjà choisi son président”. Entendez par là “Abdelfattah Al-Sissi“. Solidarité de militaires ou demande déguisée de grâce présidentielle ? Toujours est-il que le pouvoir d’Al-Sissi tient à distance ceux qui incarnèrent le pouvoir de Moubarak, alors même que certains présentent l’un comme le clone de l’autre. Ceci explique peut-être cela : on se méfie davantage de la concurrence de ceux qui nous ressemblent. Débat dérisoire ? Si l’on en croit l’ancien Premier ministre égyptien Hazem Beblawi, l’adhésion populaire au maréchal – pour peu qu’elle se vérifie dans les urnes – serait moins liée à une nostalgie des képis qu’au fait que Sissi est “un bel homme”.

En Libye, c’est bien une forme de nostalgie qui anime une population terrorisée par l’idée d’un démantèlement de ce pays qui a du mal à conserver un Premier ministre. Des voix de plus en plus “autorisées” expliquent que c’était mieux du temps du Guide de la Jamahiriya. Et l’on évoque avec mélancolie un Mouammar Kaddafi tenant fièrement tête à ces puissances occidentales qui, aujourd’hui, ne cherchent même plus de poux dans les têtes libyennes qui n’intéressent personne, pas même Bernard-Henri Lévy. L’électricité dans l’air valait-elle mieux que la léthargie ? La patine du temps a le don de fabriquer les martyrs.

L’Afrique noire n’échappe pas à la rengaine illusoire du “C’était mieux avant”.

L’Afrique noire n’échappe pas à la rengaine illusoire du “C’était mieux avant”. Mais qui peut condamner un Congolais démocratique qui affirme que l’époque de Mobutu était celle “où il y avait à boire et à manger”. Les chansons de Tabu Ley Rochereau étaient-elles plus mélodieuses que celles de Fally Ipupa N’Simba ? Le niveau de vie était-il formellement plus élevé ? La violence politico-militaire était-elle réellement moindre ? Les sakakàkas n’ont-elles plus le même goût ? Les flagrances de l’euphorie post-indépendance ont fini de diffuser cette dose de subjectivisme qui compromet le bilan du commun des mortels…

Anachronisme ? Nzanga Mobutu, “fils de”, était candidat à la dernière élection présidentielle. Et si l’on peut regretter le fantasque Mobutu, le fantôme de l’ubuesque Bokassa aurait beau jeu de réclamer sa part de réhabilitation populaire. Dans une République centrafricaine meurtrie depuis le bras de fer Seleka vs Anti-balaka, les langues se délient peu à peu dans les rues. Aveuglement mélancolique ou nostalgie réfléchie ? Nombre de Centrafricains considèrent que le mégalomane empereur Jean-Bedel a érigé davantage de poteaux électriques et coulé plus de goudron que Kolingba, Patassé, Bozizé et Djotodia. On se souvient ou relate les souvenirs d’aînés, ceux d’une armée stable et de salaires payés à l’heure.

L’impression résisterait-il à l’audit ? Peut-être pas. Mais peut-être faut-il se résoudre à cette naturelle mélancolie, qu’elle soit une nostalgie malsaine, une tendance vintage stérile ou un gâtisme précoce. Elle tarde d’ailleurs de moins en moins à se manifester. Alors qu’on critique l’achat d’un nouvel avion présidentiel malien, les avis populaires laissent apparaître, en filigrane, un “c’était mieux sous ATT”…

_____________

Par Damien Glez

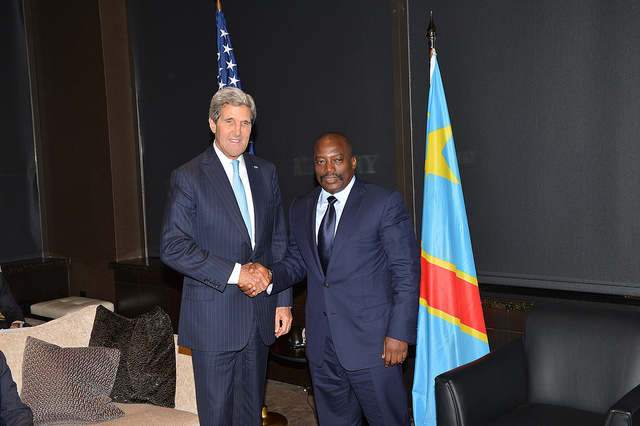

-Coup de tonnerre à Kinshasa lors de la visite du secrétaire d’Etat américain ce dimanche. Dans une formulation très explicite, John Kerry a affirmé que Joseph Kabila devait respecter la Constitution et ne pas briguer un nouveau mandat en 2016.

-Coup de tonnerre à Kinshasa lors de la visite du secrétaire d’Etat américain ce dimanche. Dans une formulation très explicite, John Kerry a affirmé que Joseph Kabila devait respecter la Constitution et ne pas briguer un nouveau mandat en 2016.

Le secrétaire d’Etat américain, John Kerry, avait prévenu avant même son arrivée à Kinshasa : « le respect de la Constitution » sera l’un des crédos de sa visite en République démocratique du Congo (RDC). Mais à la fin de la rencontre avec le chef de l’Etat congolais ce dimanche, la déclaration devant la presse de John Kerry a fait l’effet d’une bombe. « Je crois que le président Kabila a clairement en tête le fait que les Etats-Unis d’Amérique sont intimement convaincus que le processus constitutionnel doit être respecté» , a tout d’abord déclaré le chef de la diplomatie américaine. Avant de justifier son « conseil » au président Kabila de ne pas briguer un troisième mandat interdit pas la Constitution : « C’est ainsi que l’on renforce un pays. Je n’ai aucun doute sur le fait que l’héritage du président Kabila sera défini par les progrès qu’il a faits, en particulier l’année dernière, en vue de la résolution de la question sécuritaire dans l’est du pays, et sur le plan économique». Joseph Kabila « est un homme jeune », a dit enfin John Kerry, « qui dispose encore d’un temps considérable pour apporter sa contribution à son pays». Et comme pour bien être sûr que tout le monde avait compris le message, son conseiller spécial pour la région des Grands Lacs, Russell Feingold, a été encore plus clair : « nous ne voulons pas » que Joseph Kabila change la Constitution ou fasse un troisième mandat, a-t-il expliqué devant les journalistes. Dans la majorité présidentielle, « on ne retient que du positif » de la visite de John Kerry à Kinshasa. Lambert Mende, le porte-parole du gouvernement, s’est étonné « des interprétations tirées par les cheveux » des propos attribués à John Kerry par la presse.

Une mise en garde contre tout « coup d’Etat constitutionnel«

Le discours du secrétaire d’Etat américain résonne en écho aux inquiétudes de l’opposition politique congolaise qui craint que Joseph Kabila ne cherche à modifier la Constitution pour se présenter une nouvelle fois à la présidentielle de 2016. Or, la Constitution congolaise interdit au président d’exercer plus de deux mandats consécutifs. Au pouvoir depuis l’assassinat de son père en 2001, Joseph Kabila n’a été élu « démocratiquement » pour la première fois qu’en 2006. Réélu une seconde fois en 2011, au cours d’un scrutin fortement contesté, Joseph Kabila devrait donc ne pas pouvoir se représenter. Mais à Kinshasa, on pense que le jeune président de 42 ans n’est pas prêt de laisser sa place et prépare plusieurs scénarios pour rester à la tête de la RDC. L’opposition soupçonne le président de vouloir faire jouer les prolongations à son mandat actuel, avec une période de transition qui permettrait « de remettre les compteurs à zéro ». Certains observateurs penchent pour un scénario «à la russe, lorsque Vladimir Poutine avait laisser le pouvoir à son dauphin Dimitri Medvedev, avant de reprendre les rênes du pays par la suite». La sortie tonitruante de John Kerry de ce dimanche n’empêchera sans doute pas Joseph Kabila de rester au pouvoir, mais elle aura au moins eu le mérite de mettre en garde le président congolais contre toute tentative de « coup d’Etat constitutionnel« . Après la visite de John Kerry, Joseph Kabila sait donc qu’il lui reste encore deux ans pour trouver la solution pour rester au pouvoir. A moins que lors de la rencontre avec le secrétaire d’Etat américain, des garanties aient été trouvées pour un départ « par le haut » du dirigeant congolais. A Kinshasa, on trouve peu de monde pour croire à une telle issue. « Les capacités de rebondir de Joseph Kabila sont phénoménales » dit-on du côté de l’opposition congolaise.

Christophe RIGAUD

Depuis début avril, la police brazzavilloise traque les “kuluna” (délinquants) et autres “étrangers en situation irrégulière”. À ce jour, des milliers de Congolais de la RDC ont été refoulés, parfois dans des conditions indignes. Dérapages en série ou simple lutte contre la criminalité ? “Jeune Afrique” décrypte l’opération “Mbata ya bakolo” en 10 questions-réponses.

“Ça dérape”, lâche un conseiller diplomatique africain à Brazzaville. L’opération “Mbata ya bakolo” (la “gifle des aînés”, en lingala) est pourtant “saluée” par la population locale, selon la police du Congo-Brazzaville qui traque, depuis le 4 avril, les kuluna – les gangs de Kinshasa – et tous “les étrangers en situation irrégulière” sur le territoire congolais.

1. Pourquoi avoir dénommé l’opération “Mbata ya bakolo” ?

Les mauvaises langues à Kinshasa soutiennent que “Mbata ya bakolo” est un clin d’œil à la différence d’âge de deux chefs d’État sur les deux rives du fleuve Congo. Une opération qui ne serait autre chose qu’une “gifle de l’aîné Denis Sassou Nguesso (70 ans) au cadet Joseph Kabila (42 ans).” Cela n’a pourtant “rien à voir”, à croire le colonel Jules Monkala Tchoumou, directeur central de la sécurité publique et porte-parole de la police du Congo-Brazzaville.

Contacté par Jeune Afrique, l’officier est revenu sur le “choix de ce nom de baptême” attribué à l’opération en cours dans la capitale brazzavilloise. “Mbata ya bakolo ou la gifle des aînés, c’est pour rappeler aux kuluna, qui sont généralement des jeunes, qu’en Afrique, on respecte les aînés”, explique le colonel. “Avec cette opération, des aînés donnent donc une correction à ces jeunes qui se distinguent par des actes de banditisme, souvent contre les personnes plus âgées qu’eux”, ajoute-t-il.

2. Pourquoi maintenant ?

Les versions diffèrent selon qu’on se trouve sur une rive ou l’autre du fleuve Congo. À Brazzaville, la police justifie l’opération par la “poussée de la criminalité” dans les quartiers périphériques de la capitale du Congo. Une poussée qui s’expliquerait par la “présence de plus en plus marquée” des kuluna qui ont fui Kinshasa à la suite des opérations “Likoki” (coup de poing, en lingala) et “Likofi +”. “Ces délinquants ont exporté à Brazzaville les mêmes modes opératoires : usage d’armes blanches (machettes, arrache-clous, couteaux, …) pour extorquer les biens d’autrui”, accuse le colonel Monkala. Le responsable fustige aussi “des hommes en armes centrafricains” qui sont entrés au Congo à la suite de la crise en Centrafrique.

>> Lire aussi RDC : opération coup de poing contre les “kuluna” de Kinshasa.

Les Brazzavillois disent qu’ils sont envahis par les Congolais de la RDC. C’est la seule motivation de ‘Mbata ya bakolo’

Un proche d’André Kimbuta, gouverneur de Kinshasa

Mais à Kinshasa, l’argumentaire de Brazzaville ne passe pas. Si devant les caméras, on se refuse d’”émettre un quelconque jugement sur la légitimité des motivations des autorités de Brazzaville” à lancer l’opération “Mbata ya bakolo”, dans les coulisses de l’Hôtel de ville de Kinshasa, les langues se délient. “Les Brazzavillois disent qu’ils sont envahis par les Congolais de la RDC, c’est la seule motivation de cette opération”, tance un proche d’André Kimbuta, gouverneur de la ville-province de Kinshasa. “C’est pourquoi ils ont déjà refoulé plus de 60 000 personnes. À qui voudrait-on faire croire qu’il y a autant de kuluna à Brazzaville ?”, lance-t-il.

3. Qui a décidé ?

Près de 1 500 policiers sont mobilisés à Brazzaville. “Mbata ya bakolo nécessite donc des moyens logistiques énormes, commente le colonel Jules Monkala. Pour être effective, l’opération devait être validée par le ministre de l’Intérieur [Raymond Zéphyrin Mboulou].”

4. Qui sont traqués et quid des violences policières rapportées ?

“Mbata ya bakolo n’est pas une chasse à nos frères de la RDC”, martèle le porte-parole de la police brazzavilloise, dénonçant la “surenchère médiatique” à Kinshasa. Et sur les réseaux sociaux, certaines photos des émeutes d’Haïti de 2010 ont même été présentées comme celles des violences subies par les expulsés de Brazzaville, comme ici :

“Nous nous attaquons à un type de banditisme et non aux ressortissants de la RDC. Mais il est vrai que nous avons vite fait la connexion entre la montée de la criminalité à Brazzaville et l’immigration clandestine”, affirme le colonel Monkala pour justifier également la traque en cours des “étrangers en situation irrégulière”.

À Kinshasa, Emmanuel Akwety, ministre provincial en charge de la Population et de la Sécurité, affirme néanmoins avoir recueilli “plusieurs témoignages” des refoulés de Brazzaville faisant état des “violences policières”. “Des cas de viol, d’extorsion, de pillage nous ont été rapportés”, confie-t-il, dénonçant également des “expulsions irrégulières de certains compatriotes que la police brazzavilloise a ravi des titres de séjour”.

5. À quoi sert le “laissez-passer” entre Kin et Brazza ?

Pour traverser d’une rive à une autre du fleuve Congo, le Kinois ou le Brazzavillois n’a pas besoin de visa, mais d’un simple “laissez-passer”. Ce document ne permet néanmoins “la libre circulation” que pendant 72 heures et ne constitue nullement un document de séjour, rappelle-t-on à Brazzaville.

6. Les autorités de la RDC ont-elles été prévenues ?

Pour Kinshasa, Brazzaville a violé la Convention de Luanda signée le 3 décembre 1999 entre la RDC et le Congo. “En substance, l’article 16 de ce texte exige de l’État qui veut procéder à des expulsions d’avertir au préalable par voie diplomatique l’autre État concerné et de prendre des dispositions pour que les droits humains soient respectés pendant l’opération”, résume Emmanuel Akwety. À l’en croire, “les autorités de Kinshasa n’ont pas été saisies”. C’est également une “violation du mécanisme de coopération spéciale qui existe entre les deux villes (Cospeco)”, ajoute-il. Mais, de son côté, Brazzaville soutient en avoir informé l’ambassade de la RDC sur place.

7. Combien de refoulés ?

Kinshasa parle de “près de 64 000 refoulés” en trois semaines ! Mais à Brazzaville, on fait la nette distinction entre les “expulsions” et les “départs volontaires”. Selon le colonel Jules Monkala, à la date du 2 mai, seuls 1 404 Congolais de RDC avaient été refoulés, “les listes visées par l’ambassade de la RDC faisant foi”. Par ailleurs, “46 411 autres ressortissants de la RDC, étant en situation irrégulière, ont décidé d’eux-mêmes de regagner leur pays”, selon le porte-parole de la police du Congo-Brazzaville.

Combien y-a-t-il de Congolais de la RDC sur l’autre rive ? Personne, à Kinshasa comme à Brazzaville, n’est en mesure d’avancer un chiffre. Le fait qu’il n’existe pas de carte d’identité en RDC – la carte d’électeur servant provisoirement de carte d’identité – complique encore la tâche, selon la police brazzavilloise, qui dit avoir souvent affaire à des kuluna mineurs et sans papiers…

8. Comment se passe la prise en charge des refoulés à Kinshasa ?

La ville de Kinshasa est dépassée. Elle ne s’attendait pas à ce “retour massif” de migrants dans la capitale. Entre 800 et 1 000 personnes qui n’ont pas de familles sur place ont été installées, vaille que vaille, dans l’enceinte d’un stade abandonné, en attendant de les ramener dans leurs provinces d’origine.

9. Quelles sont les conséquences politiques de “Mbata ya bakolo”?

Malgré les dérapages qu’il dénonce, le gouvernement de la RDC dit privilégier la voie du dialogue. Le président Joseph Kabila a dépêché, le 18 avril à Brazzaville, le chef de la diplomatie congolaise, Raymond Tshibanda, pour remettre une lettre à son homologue Denis Sassou Nguesso. D’autres délégations de parlementaires ont suivi. Et en signe d’apaisement, la police du Congo-Brazzaville a mis aux arrêts 22 policiers soupçonnés de divers abus (extorsion, pillage, vol…) pendant l’opération “Mbata ya bakolo”. “Dix-sept autres ont été radiés, mais les faits qui leur sont reprochés ne sont pas liés à l’opération en cours”, a précisé à Jeune Afrique le colonel Jules Monkala, soulignant toutefois que “Mbata ya bakolo [allait] s’étendre sur d’autres villes du pays”.

10. Une opération similaire est-elle en préparation à Kinshasa ?

Kinshasa se veut plutôt rassurant. “Une opération similaire [à Mbata ya bakolo] n’est pas à l’ordre du jour”, affirme François Lukanzu, secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Mais malgré ses assurances, un groupe d’étudiants du Congo-Brazzaville à Kinshasa a décidé fin avril de regagner son pays par crainte d’éventuelles représailles. Signe qu’entre les deux capitales les plus proches au monde, quelque chose s’est cassé…

Jeune Afrique

-En réalité, ces intérêts ne sont ni dans les ressources minières, pétrolières, gazières ou énergétiques, ni dans les ressources végétales, animales ou environnementales, encore moins dans les ressources humaines. Les “intérêts américains” au Congo sont le Congo en tant qu’Etat ! Une relecture de l’histoire du pays de l’Association Internationale Africaine (AIA) à la République Démocratique du Congo en passant par l’Etat Indépendant du Congo (EIC), le Congo-Belge, la République du Congo et la République du Zaïre permet de circonscrire et de pénétrer cette évidence…

-En réalité, ces intérêts ne sont ni dans les ressources minières, pétrolières, gazières ou énergétiques, ni dans les ressources végétales, animales ou environnementales, encore moins dans les ressources humaines. Les “intérêts américains” au Congo sont le Congo en tant qu’Etat ! Une relecture de l’histoire du pays de l’Association Internationale Africaine (AIA) à la République Démocratique du Congo en passant par l’Etat Indépendant du Congo (EIC), le Congo-Belge, la République du Congo et la République du Zaïre permet de circonscrire et de pénétrer cette évidence…

L’annonce pour le samedi 3 mai 2014 de l’escale à Kinshasa du secrétaire d’Etat américain John Kerry – en provenance d’Addis-Abeba (siège de l’Union africaine) et en partance pour Luanda (présidence en exercice de la Cirgl) – confirme, si besoin est, la conviction des leaders d’opinion congolais dans la “tutelle” américaine.

La preuve, c’est la bousculade qui s’observe dans les rangs des partis politiques et des ONGDH. L’ambassade des Etats-Unis serait débordée de sollicitations si bien que pour faire entendre leurs voix, certains font déjà publier leurs messages dans les médias. Cas de la “Lettre ouverte au Secrétaire d’Etat américain, John Kerry” parue dans le journal “Le Potentiel” ce vendredi 2 mai 2014 sous la signature de Tshivis Tshivuadi, secrétaire général de l’ONG “Journaliste en Danger”. Dans l’avant dernier et le dernier paragraphes, on lire : ” La mission de notre Organisation, c’est de nous efforcer à préserver la liberté, la sécurité et la dignité des journalistes qui risquent leur vie à cause de leur travail et qui nous appellent à l’aide. Mais elle est aussi de tenter de prévenir des drames avant qu’ils ne surviennent. Il est encore temps de faire baisser la fièvre qui s’est emparée déjà de notre pays et qui monte dangereusement vers l’horizon 2016. Il vous suffit d’être convaincu par nos arguments et d’agir en conséquence“. Tshivis ne laisse donc pas à John Kerry le libre choix d’apprécier.

Il le contraint carrément de prendre ses propos pour parole d’évangile.

Il n’est pas seul. Voici presqu’une dizaine de jours, une vingtaine d’ONGDH réunissant 36 délégués en ont appelé à l’échec de la Majorité aux élections 2016, c’est-à-dire à la victoire de l’Opposition, au nom du principe d’alternance démocratique ou politique !

Là aussi, le peuple n’a pas le libre choix d’apprécier.

Disposer du Congo…

En fait, depuis l’enclenchement du processus démocratique le 24 avril 1990, l’activité politique est rythmée sur la position des Occidentaux en général, des Américains en particulier. Les Congolais agissent plus par rapport à ce que pense Washington qu’à ce que pense Kinshasa.

L’explication est à trouver dans l’histoire même de l’Association Internationale Africaine de laquelle est issu l’Etat Indépendant du Congo. Toutes les recherches sont unanimes à ce sujet :

– primo, les Etats-Unis avaient pris sous leur protection tous les bateaux battant pavillon AIA;

– secundo, une bonne partie du financement des explorations d’Henry Morton Stanley pour le compte du roi Léopold II provenaient des Américains;

– tertio, bien que de nationalité anglaise, le journaliste Henry Morton Stanley était naturalisé américain lorsqu’il entreprenait ces expéditions;

– quarto : la première conférence internationale à laquelle les Etats-Unis avaient pris part est celle de Berlin 1885,

– quinto : à l’issue de cette conférence, les Etats-Unis n’avaient pas signé l’Acte général de Berlin réglementant pourtant l’exploitation du commerce dans le bassin du Congo. Comme pour dire qu’ils n’ont jamais reconnu le partage de l’Afrique !

Certes, la colonisation belge est arrivée en 1908. Mais, la vérité est que les guerres de 1914-1918 et de 1940-1945 ayant sérieusement ruiné l’économie belge, c’est avec des capitaux occidentaux – dont américains – que la “puissance coloniale” va se redresser elle-même et redresser en même temps le Congo-Belge.

Toutes les recherches sont encore unanimes à ce sujet : Washington avait fortement pesé sur la décision de la métropole d’accorder l’Indépendance à sa colonie. La suite est connue : depuis 1960, les Etats-Unis croient disposer du Congo au nom de leurs “intérêts”.

Pas en “quémandeurs rampants” mais en “ayants droit”

Quels sont alors ces intérêts-là ? Car, même si le pays passe pour un scandale géologique et agricole, à peine peut-on trouver dans l’annuaire de la Fec les raisons sociales de grosses industries américaines présentes dans l’exploitation minière, pétrolière, gazière, énergétique, végétale, animale ou environnementale.

Il est vrai qu’à une certaine époque, de grosses enseignes comme General Motors, Goodyear, City Bank, Pan Am étaient visibles sur la place de Kinshasa. C’était avant le pillage de 1991. Depuis, à peine les voit-on…

Le Congo apparaît donc comme un champ mis en jachère.

Or, cette mise en jachère est la pire des politiques que la Maison-Blanche ait jamais actionnées pour l’Afrique en général, l’Afrique centrale et les Grands-Lacs en particulier. Toutes les stratégies et tous les stratagèmes conçus par Washington pour affaiblir le leadership naturel de la RDC en faveur de l’un ou l’autre des pays voisins sinon des “voisins” lointains ont jusque-là produit des effets contraires. Au nombre desquels l’insécurité qui se développe en métastases : Lybie, Tunisie, Mali, Nigeria, Centrafrique, Somalie, Soudan, Soudan du Sud, Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, Rdc…

Faut-il cependant reconnaître à la décharge de Washington la propension des Congolais à rester dans le maternage alors que, pour autant qu’ils se considèrent comme “sujets américains”, ces Congolais sont en droit d’influer sur la politique de la Maison-Blanche, du Département d’Etat ou du Pentagone par rapport à la RDC. Non en y allant en quémandeurs rampants (comme on continue de le faire 54 ans après l’Indépendance), mais en “ayants droit”. Simplement parce que les “intérêts américains” au Congo, c’est le Congo.

Il se fait malheureusement que bien des leaders d’opinion RDCongolais n’ont jamais cherché à prendre conscience de la force qu’ils sont et qu’ils représentent.

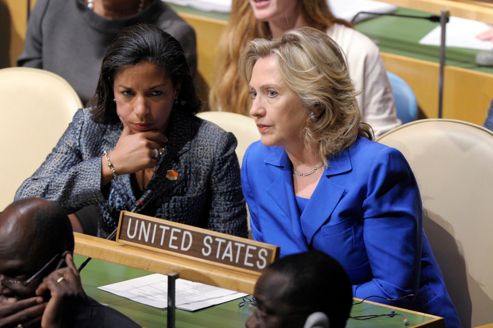

Ils se disputent les sympathies de John Kerry. Exactement comme ils l’ont fait avec Hillary Clinton, Susan Rice, Madeleine Albright, Andy Young, Herman Cohen.

Omer Nsongo die Lema